A propos de Valeur sentimentale (Joachim Trier)

Je suis à peu près certaine que ça doit être hyper bien décoré chez Joachim Trier. Les bons bouquets de fleurs délicatement fanés dans les bons vases, les bons meubles, un mélange de récup’ et de pièces design mêlant toutes les périodes. Les bons vinyles, la bonne vaisselle dépareillée. Quand je tombe sur une brocante, ce sont les vestiges de ce monde-là que je recherche, que je pourrais emporter dans mon appartement simili-intello. Sauf que, dans les brocantes, je ne sais pas négocier les prix de cette camelote souvent hors de prix. Et puis, à quoi ça sert d’avoir la bonne tasse, le bon service à thé, si on n’a pas le bon appartement qui va avec ?

Je suis très sensible au bon goût bourgeois, qui est forcément devenu le mien, mais je ne suis pas sûre que ça passe au cinéma. Selency [brocante en ligne et parangon du bon goût vintage], c’est bien pour les canapés et les guéridons, un peu moins pour les films, me disais-je devant Valeur sentimentale, dernier film de Joachim Trier, cinéaste de l’aphasie post-bergmanienne traitée au Lexomil et des nausées sartriennes égarées au milieu du mobilier nordique. Un cinéaste, surtout, sans qualité ni talent particulier, ou d’un talent qu’on confond très souvent avec une manie qui intimide et édifie encore une frange du public. Elle consiste à reconduire indéfiniment, film après film, la conscience que ses personnages ont de la sophistication de leurs affects, de leur histoire, de leur passé et de leur mode de vie. Et, par contamination, cette conscience permet au public de se sentir sophistiqué.

Le raffinement de l’angoisse

Je sais que je dois faire attention à l’éternelle antienne sur le « cinéma bourgeois qui se regarde le nombril ». Le début de mon texte ressemble à ça, à un couplet souvent énoncé par des gens qui ne vont plus au cinéma, à qui manquent souvent la précision et la réactualisation de leurs préjugés. Ils s’attaquent souvent très mal à ce cinéma aux contours indéfinis, parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas besoin d’être très rigoureux pour faire cette critique, que les gens adhèrent d’emblée, se contentant de rappeler des lieux communs mâtinés de fantasmes, et concluant en renvoyant tout le monde à une sorte de relativisme esthétique. Je garde un souvenir vivace de la lecture de Qu’est-ce qu’un bon film ? de Laurent Jullier1, qui fantasmait un milieu critique se pâmant devant des « courts-métrages coréens » pour ensuite faire des dîners en ville avec les réalisateurs qui avaient commis ces films. Sa conclusion disait en substance : Antonioni ou Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, c’est kif-kif dans le royaume enchanté du relativisme esthétique. Chacun ses goûts, mais surtout pas celui de la Critique.

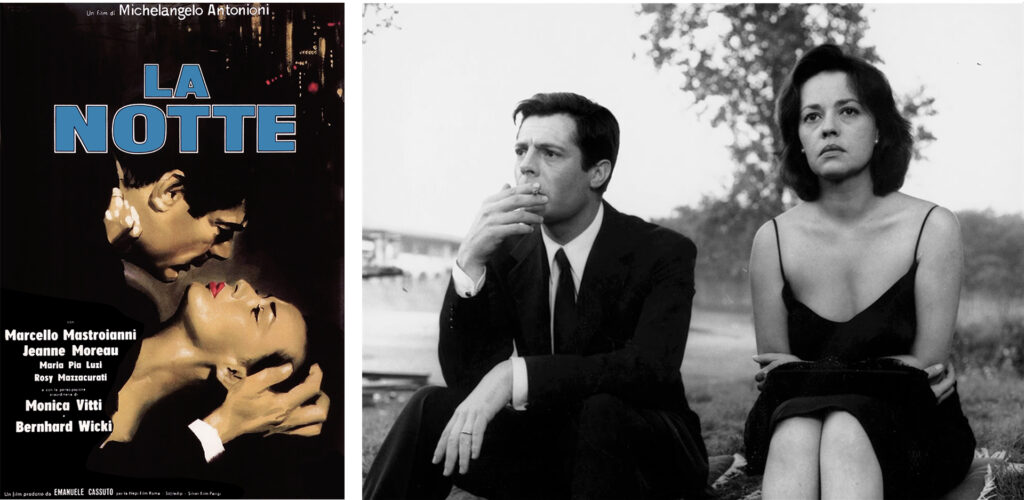

Alors, qu’est-ce qu’on peut encore dire d’intéressant sur ce cinéma et qui ne relève pas de la démagogie aveuglée, imprécise ? Et qu’est-ce qu’on peut encore dire qui n’aurait pas déjà été dit ? On pourrait remonter à ce que Pasolini écrivait sur La Notte (1961) d’Antonioni, et s’arrêter là tellement tout s’y trouve : « Le public bourgeois moyen, et aussi nombre d’intellectuels, se reconnaissent plus dans La Notte que dans L’Ennui [de Moravia]. (…) Ils sentent que les personnages purement angoissés de La Notte reflètent mieux leur désir essentiel de ne pas affronter de problèmes rationnels, leur refus de toute forme de critique, et la profonde satisfaction qu’ils éprouvent à vivre dans un monde certes angoissé, mais que sauve à leurs yeux le caractère raffiné de leur angoisse. »

Qu’écrire après ça ? Puisque, plus de soixante ans après, un pan de l’auteurisme s’ébat encore dans le raffinement de ses angoisses – il faut préciser ici que le cinéma dit « engagé », rendant compte de « l’état du monde », ne procède en aucun cas de la tendance adverse, c’est l’avers et le revers d’une même tendance. Comme l’intérieur a besoin de l’extérieur pour exister.

Ce que j’ai pensé de Valeur sentimentale, je l’avais déjà pensé devant L’heure d’été (2008) d’Olivier Assayas. Film dont je ne me rappelle plus grand-chose, si ce n’est que l’épreuve ultime que devaient traverser les personnages consiste en la vente de la maison familiale qui réunissait toute une fratrie. Partage de l’héritage, réveil des vieux griefs enfouis, passé qui remonte. Voilà ce qui fait fiction, scénario, film. Et puis la maison, alpha et oméga de ce cinéma. Cette maison pleine de souvenirs, de rires, de larmes, d’objets – fardeau terminal. Objets, maisons et passés qu’on nous dépeint comme encombrants : alors qu’ils sont, en fait, le bien le plus précieux de ces gens-là, précisément ce qui va leur permettre de capitaliser artistiquement, d’envahir le champ culturel. Objets honnis-chéris. Plus de 20 ans après, Valeur sentimentale, faisant de la maison le personnage à part entière, doté de sentiments et qui s’offre l’honneur d’un long exposé, raconte sensiblement la même histoire: la fiction, c’est le temps que prend une maison pour se vider et se revendre.

L’auteurisme comme exploitation de la valeur sentimentale de ses modèles

On a le droit de parler des maisons qui se revendent, et la bourgeoisie au cinéma n’a jamais été un problème. Si c’était le cas, on perdrait des centaines de chefs-d’œuvre et autant de cinéastes importants. Le problème, c’est peut-être celui d’un certain cinéma contemporain, qui me fait toujours poser une question, qui revient tout le temps : pourquoi je suis en train de suivre ces personnages ? Pourquoi on estime qu’ils sont dignes d’être projetés sur un grand écran, pendant deux heures, et qu’on reste silencieux devant leur vie, leurs tourments ?

Cette question était revenue m’assaillir devant le dernier film d’Emmanuel Mouret, Trois amies (2024), cinéaste capable de très belles choses, absentes de ce film-ci. Je vais le dire très simplement, presque bêtement : je ne comprends plus pourquoi on fait des films sur des personnages qu’on ne prend même pas la peine de faire vivre, et de faire vivre profondément. Pourquoi on les balance comme ça, à peine esquissés, fades, médiocrement écrits et joués. Je ne comprends pas et c’en est presque violent, ce cinéma qui me dit : la version la plus pâle de ces gens-là est encore cinématographiquement, artistiquement intéressante. Dans Trois amies, Mouret filme des profs, joués par des stars. A priori ce n’est pas un problème, si le cinéaste prend la question de la vraisemblance et de l’incarnation à bras le corps en travaillant avec les acteurs, mais aussi avec le chef déco, le chef costumier. S’il se dit à un moment : Camille Cottin, star Nespresso, c’est peut-être pas follement crédible en prof mais on va y arriver. A voir le film, Mouret n’a jamais vu le problème.

Ensuite, il filme des profs qui vivent dans des grands appartements qu’a priori ils ne pourraient pas se payer – en fait, les appartements sont plus proches de ceux que pourraient avoir les acteurs, c’est peut-être ça l’idée. J’ai l’impression que le film avoue une chose : que tenter d’insérer une poignée de profs dans un environnement crédible, ce serait faire perdre à la fiction son principal attrait : celui de contempler la valse des sentiments tournoyer au milieu des mètres carrés. Je ne dis pas que Mouret doit s’obséder pour le prix exorbitant des loyers à Lyon. Je dis juste : il a un rapport complètement enfantin et puéril au réel qui ne m’intéresse pas et qui est indigne d’un artiste.

Agrégat clignotant de signes culturels

L’argument des grands appartements a toujours un fond démago s’il n’est pas précisé. Il faut aller plus loin, pour dire : je pensais que le travail d’un cinéaste consistait à conscientiser un maximum d’éléments de la réalité, à faire passer un maximum de ces éléments par le tamis d’une conscience, d’une vision, d’un style. Que tout l’impensé et l’informe du monde deviennent alors du pensé, du conscient, du commenté : les manières de vivre, de sentir et de se vêtir, de s’exprimer et de travailler. Mais le cinéma actuel a l’air condamné par une chose : son incapacité à penser les choses, les existences de leurs personnages au-delà de leur aura culturelle, de l’art de vivre qu’il promeut, de la signalétique qu’il réactive.

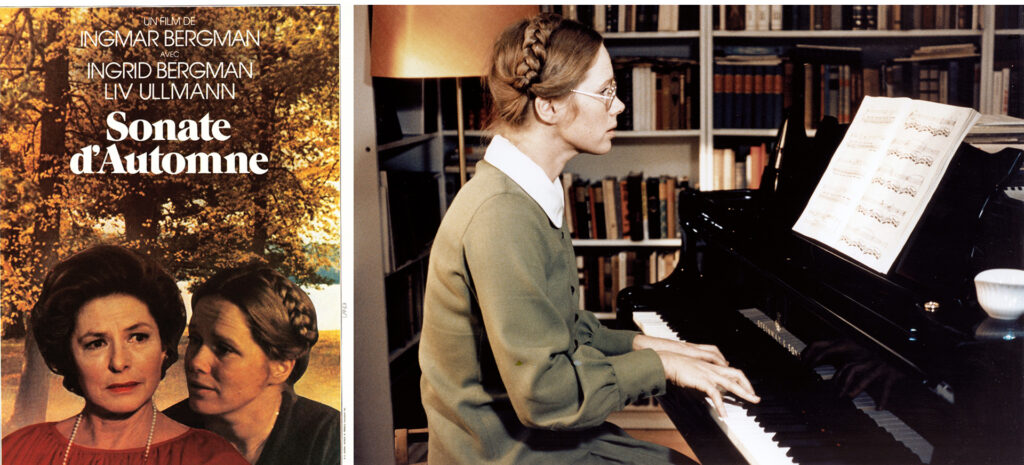

Cette déréalisation de la vie au cinéma provoque chez moi un sentiment tenace : le cinéma d’auteur est devenu un immense parc d’attractions qui ne fait que nous offrir la simulation d’une expérience de cinéma, un agrégat de références, de clignotements culturels qui renvoie à un “savoir-faire” qui a existé mais qui n’existe plus. En ce sens, le cinéma d’auteur n’est souvent que nostalgie provoquée par des contrefaçons, et reconnaissance à l’égard de ces contrefaçons, à qui nous disons : merci de nous rappeler le goût des grands maîtres, même si vos films sont des arômes chimiquement reproduits. Mouret n’a d’intérêt que par rapport à Woody Allen: il reconvoque et exploite sa “valeur sentimentale”. Pareil pour Trier par rapport à Bergman.

Depuis quand la mise en scène n’est plus une conscience de la vie et de ses coordonnées? La mise en scène n’est pas une somme d’effets sur le spectateur, c’est tout ce qui passe devant la caméra, c’est tout le monde embrassé, métabolisé, par un regard, et qui ne mépriserait aucun des éléments de cette réalité. Ce ne sera jamais le grand appartement le problème. Mais l’impensé du grand appartement qui nous dit, “je n’ai pas réfléchi à où mon personnage habitait”, c’est un décor par défaut, indiscutable, inamovible. Le papier peint sur fond duquel se dessinent et se dessineront toujours ces fictions d’auteur.

La science-fiction bourgeoise

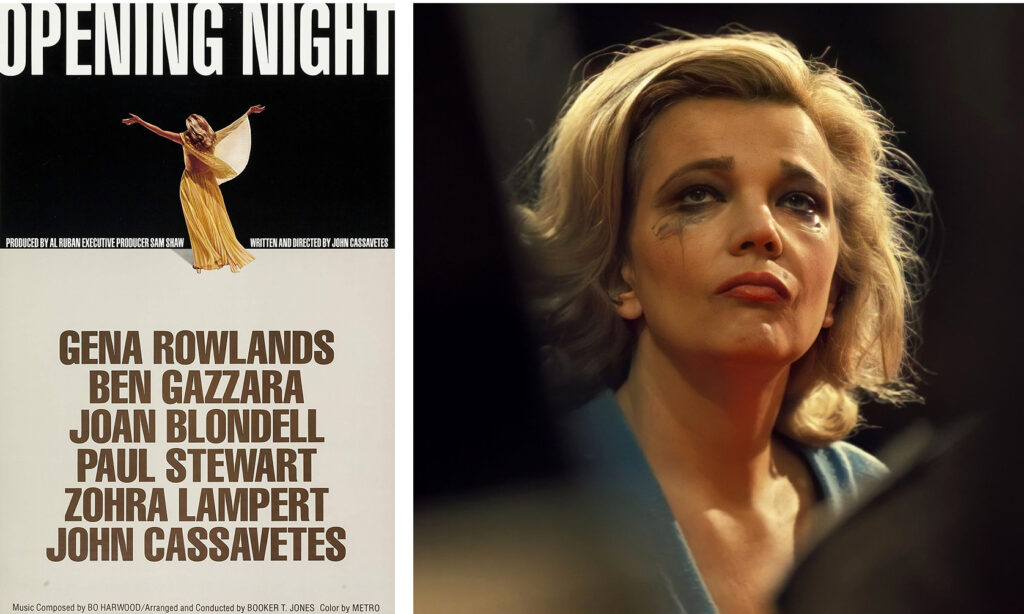

Mais retour à Valeur sentimentale. J’avais envie de dire à Trier : ta comédienne névrosée (Reinate Reinsve), je la connais. Ton cinéaste sous-bergmanien vaguement odieux, je le connais. Je les ai vus ailleurs, en mieux. J’ai vu Mia Farrow chez Woody Allen, reine des zinzins, hystérique (c’est le mot), qui pleure pour un rien et qui ne sait pas pourquoi elle pleure, qui a l’air de porter les traumas d’une autre, de sa mère, de sa grand-mère, de l’histoire des femmes. Dans September (1987), dans Une autre femme (1988). J’ai vu Gena Rowlands qui n’arrivait pas à monter sur scène dans Opening Night (1977). J’ai vu les traumas intergénérationnels, le passé qui bloque, le cinéma qui répare, les films dans le film. Maison à vendre, maman morte, papa absent, art-thérapie-consolation. Héritage, poids du passé, patrimoine. J’ai vu tout ça, en mieux, et j’ai compris. Ça m’intéresse encore, un peu moins sans doute, mais en tout cas, pas à n’importe quel prix.

En 2025, il faut absolument faire autre chose avec tout cela, j’ignore quoi, mais surtout pas ce que fait Trier, c’est-à-dire filmer des gens qui sont là comme les arbres et les maisons, comme le papier peint.

Je me souviens de France (2021) de Bruno Dumont, de la manière dont le cinéaste saisissait la vie privée de l’héroïne incarnée par Léa Seydoux, journaliste sur une grande chaîne d’informations en continu : le mari-vampire (Benjamin Biolay), l’immense appartement filmé comme l’antre de Nosferatu, l’enfant éduqué du bout des doigts. Un monde glacé, zombifié d’avoir été tant filmé, d’avoir été là depuis si longtemps, mort intérieurement et ignorant de l’être. Dumont, impitoyable avec eux. C’était peut-être le début d’une réponse. À l’inverse, Trier ne montre jamais que ses personnages sont piégés, complaisants avec cette petite marmite de névroses sans âge. Il ne dit pas ce qui saute aux yeux : que ses personnages confondent leur passé avec de la profondeur, qu’ils le scrutent pour ne pas voir les gens insupportables qu’ils sont devenus. La fonction du film consiste alors à nous demander de renouveler une énième fois notre empathie pour des gens qui ne nous intéressent plus.

Il n’y a jamais de mauvais sujets, juste des mauvaises manières de faire. J’ai revu récemment Comment je me suis disputé (1996), prête à trouver ça pas loin de l’insupportable, mais le film est plus intelligent que tous les préjugés sociologiques qu’on emporte avec soi. La puissance des premiers films d’Arnaud Desplechin, celle de ceux de Woody Allen, quand il se fait le sociologue de l’élite intello new-yorkaise, c’est qu’ils semblent filmer quelque chose qu’ils n’épousent pas tout à fait mais qui les fascine : ils filment un Grand Autre, aussi désirable que parfaitement monstrueux. Leur charme procède des mêmes raisons pour lesquelles ces gens-là nous irritent. Alors je ne sais pas ce qu’est un personnage digne d’être suivi, mais il me semble qu’il doit y avoir un principe de base, celui du donnant-donnant. Ok pour suivre tes normaliens hystériques, mais à la condition qu’il y ait quelque chose qui les fasse passer dans la folie de la fiction. Je dirais même, dans la science-fiction.

Internationale tisanière

Joachim Trier ne se pose jamais la question de cette alchimie, de ce passage dans autre chose. Il se contente de la version délavée de ce monde-là. C’est-à-dire qu’il n’opère pas un travail de forme ou de caractérisation, quelque chose qui nous montrerait qu’il essaye de nous convaincre que ces gens-là méritent encore notre intérêt. Il nous dit : même la version fadasse de ces gens-là suffit à justifier un film. Prenons le cinéaste incarné par Stellan Skarsgård. Il ne tombe d’aucun côté : il n’est ni génial, ni tyrannique. Il se réduit à une signalétique : croyez-moi, ce vieux monsieur est un grand cinéaste, rappelez-vous des centaines de vieux messieurs intellos que vous avez vus dans des films. Pas besoin de vous faire un dessin, ni un film. Le personnage ne dit jamais rien d’intéressant sur son art, il a juste cette phrase, que j’ai notée en pleine séance : « Les artistes sont devenus tellement petits-bourgeois. On n’écrit pas Ulysse quand on gère le foot des mômes ou l’assurance de la bagnole ». C’était le début de quelque chose, finalement avorté, inexistant – la phrase passe comme un bon mot que personne ne relève. Si un ami me disait ça, on serait parti pour trois heures de débats et d’engueulades arrosés, qui seraient bien plus intéressants que n’importe quelle séquence de Valeur sentimentale – qui prétend parler d’art, mais qui ne parle que de fonction sociale et de maison à vendre.

On sent aussi que Trier, dans sa grande tempérance réconciliatrice, ne veut pas aller du côté de Metoo, ne veut pas filmer un artiste violent, tyrannique, venu du vieux monde, une sorte de Bergman complètement dictateur qui serait observé depuis le regard de ses filles. Trier ne veut pas y aller, ce serait trop de travail, un autre film, ça ne viendrait pas réconcilier les deux parties de son public : celui qui se plaint des outrances de Metoo, et celui qui attend que la fiction parle de ces artistes abuseurs qui n’ont jamais fait leur examen de conscience. Le film se trouve pile au milieu de ces deux tendances, là où se trouve le fauteuil de Leïla Slimani – membre du jury du dernier festival de Cannes, où le film a eu le Grand Prix, sans grande surprise. Certes, Trier a le droit de ne pas être Bergman, tout le monde n’a pas envie de réaliser Sonate d’automne (1978), et puis on en a soupé de ce cinéma de la cruauté. Du coup, on se tape les interminables mièvreries de l’art qui console, qui répare. L’internationale tisanière.

Trier esquive d’ailleurs beaucoup de choses : il s’arrête pile au moment où il faut passer aux choses sérieuses, où il ne s’agit plus de glisser sur du papier glacé. J’en veux pour preuve son recours abusif de l’ellipse. Que raconte au public un vieux cinéaste qui revoit un de ses films après tant d’années ? Que raconte ce même cinéaste à une star hollywoodienne ? Ça ressemble à quoi, la drague professionnelle sur une plage, le soir, à Deauville ? Réponse de Trier : ellipse, ellipse, ellipse. Signalétique, chic à tous les étages. Champagne sur la plage au soleil levant. Robe de créateur. Le cavalier et son cheval qu’on arrête pour raccompagner l’actrice à son palace.

Les objets, plus vivants que les vivants

Autre chose. Dans le film, le cinéaste prépare un film produit par Netflix. Qui peut d’ailleurs croire qu’un auteur norvégien de 70 ans, qui n’a pas fait de films depuis 15 ans, va signer avec une plateforme – je veux dire, que cette plateforme ait le désir de ce cinéaste ? Et qui peut croire que le tournage d’un film pour Netflix se passe comme un tournage d’un film de Bergman ? Là encore, l’imprécision absolue de Joachim Trier prouve que ce ne sont pas ces scènes, la matière même des situations, qui l’intéressent. L’essentiel se trouve ailleurs, dans le chic des situations. Pourquoi Trier ne détruit-il pas Netflix, qui est tout ce que son cinéma devrait détester ? Réponse évidente : parce qu’utiliser la marque Netflix dans un film vous empêche de critiquer Netflix. Du coup, je ne sais pas de quoi parle le film, parce que le film n’a pas de Grand Autre, d’Ennemi. Il n’a même pas de sujet, en dehors du grand mouvement de restauration morale de ces gens qui ne se regardent même plus, mais qu’il nous faut supporter.

Alors, qu’est-ce que Joachim Trier leur trouve ? Eh bien, leur goût. Vraiment un très très bon goût, à commencer par Trier, qui sait choisir ses actrices (très belles), ponctuer une scène de la bonne musique, passée au bon moment. Il ne commet jamais l’erreur de passer tout le titre en question, juste un petit bout. Le bon goût qui, le film en est la preuve, a remplacé la beauté, la sensibilité. La décoration intérieure qui a remplacé la mise en scène, et même les affects. La mère, ramenée à un beau vase. Le bric-à-brac du bon goût de la mère. Et Trier, jamais moraliste, est d’accord avec tout cela, coïncide absolument avec ce fétichisme des objets, cette joie d’être toujours du bon côté des apparences. Si les personnages sont, dans leur absence d’allant, leur médiocrité et leurs prévisibles chouineries, des photocopies de photocopies, les objets, eux, triomphent, scintillent, ordonnent la mise en scène et vendent un art de vivre à la Trier. Plus vivants que les vivants.

J’en veux pour preuve la fin: les tensions résolues, la maison est retapée de fond en comble pour en faire un de ces horribles intérieurs contemporains, tout de blanc et gris. Plus que n’importe quel autre personnage, c’est la maison qui, ainsi psychologisée, a accompli un grand mouvement de transformation intérieure et de table rase du passé. Et puis, ce titre, “Valeur sentimentale”, lettre volée qu’on n’avait pas su voir, et qui renvoie donc, non pas à la mère, mais bien à ses objets. C’est presque un aveu de la part du cinéaste : ces personnages sont tellement dépourvus de qualités qu’ils sont bien obligés de se tourner vers leurs biens, leurs objets et leurs album-photos – fossiles de leur splendeur passée.

- Voir l’émission qui lui a été consacrée sur Hors-Série : https://www.hors-serie.net/emissions/quest-ce-quun-bon-film/ ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.