Louis Barchon : Où vous informez-vous pour suivre l’actualité française et américaine ?

Sylvie Laurent : Pour l’information générale, j’écoute Radio France, principalement France Culture et RFI, je lis Mediapart et les pages idées des quotidiens. Mais pour les États-Unis, l’éventail est plus large. Je suis quotidiennement PBS Newshour et surtout Democracy Now1. Je regarde aussi Mehdi Hasan2 sur Zeteo et les Anglais de Novara Media3. Bien sûr, je m’informe également sur ce que racontent les médias dominants, et je lis le New York Times, passage obligé quand on travaille sur les États-Unis. Ce journal m’exaspère profondément mais justement, sa ligne est intéressante pour ce qu’elle révèle du consensus médiatique. Enfin, je suis une consommatrice frénétique de podcasts : j’ai plusieurs dizaines d’abonnements.

LB : Quelle place accordez-vous au débat des idées dans votre veille quotidienne ?

SL : C’est l’essentiel de ce que je fais. Je ne pourrais écrire sans lire et me nourrir des pensées qui ont irrigué et irriguent encore le débat public. Connaître les pensées critiques est de l’ordre de la discipline intellectuelle. Je me renseigne donc sur les nouveaux livres qui sortent, en particulier quand ce sont ceux de chercheurs que j’estime. Mon attention se porte en particulier sur les cercles de la gauche radicale anglo-saxonne, qui s’exprime par exemple dans les revues universitaires comme la New Left Review4, la Boston Review, In These Times ou dans le magazine Jacobin, qui fait la jonction entre l’espace politique, universitaire et militant de gauche5. Lorsque ce dernier a été lancé en 2010 aux États-Unis, personne ne pariait sur la réussite d’un trimestriel fondé par des membres de Democratic Socialists of America (DSA)6. Avec l’extraordinaire engouement autour des campagnes de Bernie Sanders, il est devenu depuis une référence incontournable de la pensée d’inspiration marxiste outre-atlantique. Comme Jean-Luc Mélenchon en France, Sanders a montré qu’il existait un espace pour la gauche aux États-Unis, indéniable sur le plan intellectuel mais aussi politique : la victoire du socialiste Zohran Mamdani aux primaires démocrates de New York, le 24 juin 2025, en est un nouvel exemple.

Raphaël Schneider : Quel est votre rapport à la pensée marxiste ?

SL : Ma culture du marxisme est plutôt celle des marxisants et post-marxistes : W.E.B. Du Bois et les penseurs gravitant autour du Black Panther Party, des philosophes essentiels comme Domenico Losurdo7 ou encore des penseurs français avec lesquels je suis parfois en désaccord mais dont la pensée est stimulante, comme Étienne Balibar, Jacques Rancière ou Isabelle Garo. Il ne fait aucun doute pour moi que toute réflexion sur les structures de domination doit passer par une critique de l’économie politique, qui pose comme point de départ que le régime capitaliste repose sur la hiérarchisation, la dépossession et la surexploitation de certains groupes, en corollaire de l’exploitation de la masse des travailleurs. C’est pourquoi j’associe capital et race dans mon analyse du système de production et d’accumulation de richesses qui s’est construit à partir de l’Amérique. Le racisme se déploie de mille manières et je n’ignore pas la haine individuelle. Mais elle m’apparaît contingente, construite et largement symptomatique d’un système plus structurant.

LB : Y a-t-il des figures intellectuelles qui vous ont marqué dans votre travail ?

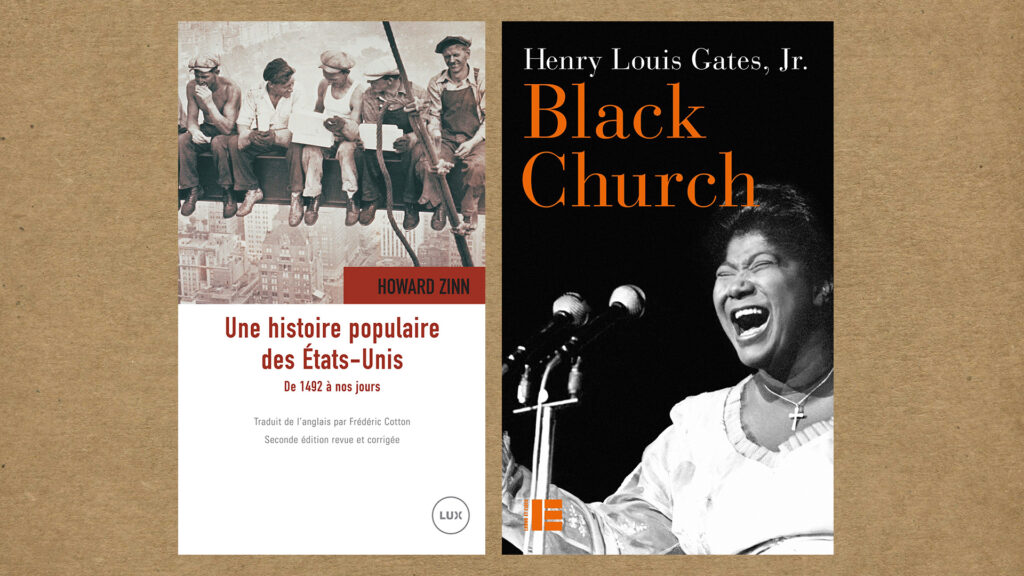

SL : Oui bien sûr. Howard Zinn a été une lecture de chevet. Lors de ma thèse, j’ai travaillé à Harvard dans le département d’Henry Louis Gates, et c’est à lui que je dois ma passion pour la question noire. Plus tard, j’ai travaillé avec le sociologue William Julius Wilson, dont le travail sur la pauvreté noire est indépassable. Ces derniers temps, je m’intéresse beaucoup aux travaux qui cherchent à réarticuler la pensée marxiste avec les questions féministes, raciales et écologistes : je peux citer par exemple Nick Estes, du collectif Red Nation, qui relie la critique du capitalisme au génocide des Amérindiens (il est lui-même représentant du peuple Lakota), ou encore Keeanga-Yamahtta Taylor, de Chicago, qui a travaillé sur le collectif féministe et marxiste dit Combahee River Collective, pionnier dans les années 1970 – Taylor a aussi écrit sur Black Lives Matter (j’ai écrit la préface de l’édition française chez Agone8). Enfin, j’ai été marquée par l’ouvrage Late Capitalism d’Alberto Toscano, un chercheur italo-britannique qui vit aux États-Unis. Il y a en réalité un dynamisme intellectuel remarquable à gauche des deux côtés de l’Atlantique et je trouve d’ailleurs intéressant que par exemple l’Institut La Boétie cherche comme Jacobin à rassembler les pensées critiques dans une perspective politique. Je me réjouis que l’antiracisme politique, qui a lui-même développé une ligne autonome solide, se retrouve à l’occasion dans cette orbite.

LB : En tant que chercheuse et personnalité publique, quel rôle pensez-vous devoir jouer dans les combats politiques du moment ?

SL : Je ne suis pas militante et je suis toujours gênée quand on me demande de trouver des solutions aux problématiques que j’ai identifiées, par exemple sur le lien entre capital et race. Je ne sais qu’écrire quand d’autres mouillent la chemise et prennent des risques. De nombreux collectifs s’organisent pour lutter et politiser la jeunesse et les quartiers populaires, créer des médias indépendants, comme Au Poste de David Dufresne, ou organiser la désobéissance civile : j’essaye donc de leur rendre hommage dans mon travail, en les citant ou en redirigeant ceux qui veulent agir vers eux. Pour autant, je n’ai jamais prétendu être dans la neutralité académique. J’ai des positions fortes dont je ne cherche pas à m’excuser. Ainsi, j’écris dans mon livre « race » sans mettre de guillemets, ce qui d’un point de vue académique, est considéré comme inapproprié. J’estime néanmoins ne pas avoir à réexpliquer qu’il s’agit d’une construction sociale, c’est un fait, au même titre que la gravité. Chacun peut comprendre – pour citer un militant américain – que « la race n’existe pas mais qu’elle tue ». C’est une position de principe, comme lorsque je dis depuis 2016 que Trump est d’extrême-droite, ce qui provoque une résistance dans les médias. Je mets pourtant au défi quiconque de m’expliquer de manière empirique en quoi ce n’est pas le cas. Je ne me prive pas enfin de dire que telle structure est raciste, ou problématique, ce qui me vaut à chaque apparition sur France Inter ou Mediapart les attaques du Figaro, Marianne, le JDD ou Français de souche. J’ai bien conscience que si je n’étais pas enseignante-chercheuse à Sciences Po, ayant fait Harvard et vivant à Paris, ou simplement que si je m’appelais, comme ma collègue, Maboula Soumahoro, je ne serais pas invitée aux matinales pour parler des États-Unis : je ne suis pas une militante, mais ma position me permet de m’engager pour porter à l’antenne des idées clairement identifiées comme de gauche et critiquant le capitalisme.

LB : Quel regard portez-vous sur la manière dont les universités américaines réagissent aux injonctions de Donald Trump9 ?

SL : Face à la pression financière exercée par l’administration Trump, l’université Columbia a capitulé sur tous les plans. C’est tout simplement confondant. Des départements entiers sont désormais mis en conformité avec l’agenda idéologique du gouvernement, et plus personne n’est à l’abri désormais d’être dénoncé par les universités – à commencer par les étudiants étrangers et les militants en solidarité avec la Palestine. De son côté, l’université Stanford, qui forme de nombreux cadres de la tech, attend que l’orage passe, et Harvard, qui a été loué ces derniers mois pour sa supposée défense des libertés académiques, a renvoyé les deux directeurs du département d’études du Moyen-Orient, et a supprimé les fraternities des étudiants hispaniques et des étudiants homosexuels noirs. Enfin, elle a retiré tous les programmes dits de diversité, égalité et inclusion. C’est seulement quand Trump a annoncé retirer les abattements fiscaux de l’université qu’elle a décidé d’intenter un procès au gouvernement. Aujourd’hui, la direction négocie à bas bruit. Là où Harvard pourrait malgré tout jouer un rôle historique, c’est dans la protection des étudiants et enseignants étrangers, car l’université a bien compris qu’ils étaient fondamentaux pour une recherche universitaire et une vie intellectuelle riche sur le campus. Pour l’instant, Harvard semble donc avoir accordé une forme de protection à ses ressortissants étrangers, face à la menace que fait peser l’administration fédérale de leur retirer leur visa. Au final, cette crise des universités américaines révèle surtout la dépendance de ces structures d’enseignement privés qui dépendent de l’argent du contribuable américain pour survivre, malgré les dotations boursières extraordinaires qu’elles engrangent.

LB : Que reste-t-il aujourd’hui du mouvement Black Lives Matter ?

SL : On dit le mouvement mort parce qu’il n’y a plus d’activisme massif en son nom, et parce que le groupe a été en partie coopté par le parti démocrate et la philanthropie, qui ont corrompu ses idéaux premiers. Ce dernier point me semble un mauvais procès. Black Lives Matter a fait l’histoire en amenant 20 à 30 millions d’Américains à se rassembler dans les rues à l’été 2020 pour réclamer justice et dire leur honte devant l’impunité policière. Précisément parce que ce mouvement exceptionnel a fait trembler, les forces adverses se sont déchaînées. Davantage que les compromissions personnelles, ce qui, à mon sens, explique le coup d’arrêt de la mobilisation, c’est la période de réaction généralisée qui, depuis la fin du Covid s’est emparée de l’Occident, et singulièrement des États-Unis. Le progressisme (partage des droits et des richesses, égale dignité, critique du croissancisme et de l’extractivisme…) est désormais présenté comme une entrave à la liberté individuelle : celle de consommer, d’accumuler, de posséder et de dominer. Au recul inouï sur les questions environnementales en Europe s’ajoute un discours sécuritaire et belliqueux, nous vendant la guerre comme nouvel horizon. L’ethnonationalisme a le vent en poupe, et fait vendre des canons. Bref, le pendule de l’histoire a balayé BLM.

Néanmoins, je ne pense pas que ce qui a amené des millions de personnes dans les rues, à savoir le caractère de plus en plus insupportable de la violence structurelle qui s’exerçait sur les corps noirs, sera effacé de sitôt : même si le mouvement des droits civiques s’est arrêté avec l’assassinat en 1968 de Martin Luther King, puis au cours des années 1970 l’écrasement du radicalisme noir, avec le Black Panther Party, son héritage, lui, reste toujours bien vivant – à commencer par celles et ceux qui ont participé au mouvement. Black Lives Matter, c’est un rassemblement de différents collectifs dans différentes villes, qui ont bâti ensemble une architecture commune avec des sites internet, des personnalités, des manifestations. Ceux-ci se sont éparpillés mais on commence à voir les traces laissées par ces mobilisations : À Chicago, le socialiste Brandon Johnson a été élu maire en 2023 grâce au mouvement grassroots10 qui s’est structuré dans le sillage de Black Lives Matter. En Californie le mouvement de défense des immigrés s’appuie sur des associations locales qui se revendiquent encore de Black Lives Matter, et en reprennent parfois le nom. Black Lives Matter a été, comme les campagnes de Bernie Sanders aux primaires démocrates de 2016 et 2020, l’occasion de coaliser de manière momentanée différents groupes – activistes de l’environnement, défenseurs des immigrés, critiques du modèle carcéral : qui sait si demain, à la faveur d’un nouvel épisode de brutalité policière, ces collectifs ne se regrouperont pas de nouveau ? Après tout, l’extraordinaire mouvement de solidarité avec la Palestine qui s’exprime depuis deux ans sur les campus américains, repose en grande partie sur les mêmes réseaux de militants de terrain que Black Lives Matter. Si donc la deuxième élection de Donald Trump peut donner le sentiment d’une hégémonie de l’extrême-droite, il s’agit surtout d’une phase de réaction qui n’efface en rien l’importance que les questions de libération et d’oppression continuent à avoir pour de nombreuses personnes. Le féminisme, l’antiracisme, l’écologie, l’anticapitalisme, sont autant de pensées qui prennent souche dans l’esprit des gens, ce que montre bien l’efflorescence intellectuelle de la gauche de ces dernières années.

LB : Comment expliquez-vous la victoire de Zohran Mamdani à la primaire démocrate pour l’élection à la mairie de New York ?

SL : Avant tout parce qu’il y a un désir d’alternative même au cœur du réacteur capitaliste. New York rassemble la plus grande concentration de multimilliardaires et les populations les plus pauvres du pays. Comme Alexandria Occasio-Cortez, Mamdani a eu l’audace de contester le baron local démocrate et de mener une campagne de terrain en proposant d’améliorer les conditions de vie matérielles des électeurs. Geler les loyers, proposer des épiceries publiques dans les quartiers dits « déserts alimentaires », rendre gratuits les transports publiques et l’éducation des tous petits… Il est venu proposer une forme substantielle de social-démocratie qui était depuis longtemps reniée par le parti démocrate.

Il ne faut cependant pas négliger les qualités personnelles de Zohran Mamdani. Inconnu jusqu’alors, il a su user des réseaux sociaux, non pour se montrer, mais pour mettre en scène à large échelle via TikTok les besoins et les aspirations des New Yorkais. La simplicité audacieuse de son programme – une vie abordable pour les habitants de la capitale économique des États-Unis – lui a permis de défaire la machine électorale derrière Andrew Cuomo11, qui avait pour lui les Super PAC12, le soutien des églises noires, des associations et mairies de quartier… et de l’establishment démocrate. Ce dernier n’a cessé de lui savonner la planche et jusqu’à aujourd’hui, le parti laisse dire que Mamdani est un dangereux radical, qu’il serait antisémite et autres calomnies. Plus subtilement, le journaliste du New York Times Ezra Klein dit que ses promesses sont illusoires car il ne pourra pas les financer puisque seule la gouverneure de l’État, Kathy Hochul, peut en décider. Or, elle a affirmé qu’elle n’augmenterait pas les impôts. Il y a beaucoup d’intimidation mais rappelons que la même chose a eu lieu lorsque l’ancien maire démocrate Bill de Blasio avait voulu instaurer la gratuité des écoles primaires à New York, ce qu’il parvint à faire sous son mandat, de 2014 à 2021.

RS : De quelle manière le soutien à la cause palestinienne a-t-il été utilisé pour discréditer la candidature de Zohran Mamdani ?

SL : L’ancien maire de New York Michael Bloomberg a, sans surprise, qualifié Zohran Mamdani d’antisémite, avant d’appeler à voter Cuomo. Adams, le maire sortant candidat à sa réélection, a dit la même chose. Mamdani ne fait que dire la vérité sur le génocide en cours et il refuse de gendarmer les militants qui chantent « Intifada globale » ou « de la rivière à la mer ». Il n’en a pas fallu plus pour nourrir la diffamation. Un grand patron de la Tech l’a explicitement attaqué en termes racistes et les Républicains le disent « communiste » et « islamiste ». Le New York Times a quant à lui lancé une campagne sur l’inquiétude supposée des juifs de New York face à la perspective d’une victoire de Mamdani : en réaction, la chroniqueuse Michelle Goldberg a rappelé dans un papier que de nombreux juifs le soutenaient en réalité, et il a en effet été le deuxième candidat de choix parmi les juifs de la ville. Musulman chiite né en Ouganda et naturalisé américain en 2018, Zohran Mamdani est attaqué à la fois en raison de ses origines, de ses positions politiques, et enfin de la rupture qu’il incarne par rapport au soutien constant du parti républicain comme démocrate à la politique d’Israël. Chacun sait que le soutien inconditionnel de Biden à Netanyahou est une faute morale inexpiable, et de nombreux jeunes gens en ont su gré à Mamdani de le dire haut et fort. Les attaques contre Zohran Mamdani n’ont ainsi pas empêché sa victoire : rendez-vous donc le 4 novembre 2025, un an après l’élection présidentielle, pour savoir si New York aura à sa tête un socialiste.

Pour prolonger

- Que faire de la race ? (Aux sources avec Sylvie Laurent et Loïc Wacquant, 2024)

- Bernie Sanders, Jeremy Corbyn : l’heure du bilan (Aux sources avec Thierry Labica et Sylvie Laurent, 2020)

- L’Amérique blanche (Aux sources avec Sylvie Laurent, 2016)

- Ce média américain, indépendant et en ligne, a été lancé en 1996 dans la continuité du mouvement altermondialiste ↩︎

- Journaliste anglo-américain qui a fondé le média en ligne Zeteo ↩︎

- Média en ligne indépendant, britannique et de gauche lancé en 2011 ↩︎

- Revue bimestrielle britannique lancée en 1960, s’inscrivant dans le courant de la New Left et promouvant la recherche marxiste au sein des sciences politiques et sociales ↩︎

- Magazine trimestriel de la gauche radicale américaine lancé en 2010 ↩︎

- Organisation socialiste américaine proche du marxisme. La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani sont issus de ses rangs ↩︎

- Philosophe marxiste italien né en 1941 et mort en 2018 ↩︎

- Black Lives Matter. Le renouveau de la révolte noire américaine, Agone, 2022 ↩︎

- Depuis son premier mandat, Donald Trump fait pression sur les universités américaines pour qu’elles favorisent l’enseignement « patriotique » de l’histoire américaine et les discours conservateurs contre « le marxisme culturel », « la théorique critique de la race » et le « wokisme ». En mars 2025, son gouvernement a ainsi gelé 400 millions de dollars d’aides fédérales à l’université Columbia ↩︎

- L’expression désigne un militantisme de terrain, où les gens ordinaires s’organisent « à la base » pour répondre à des problématiques du quotidien ↩︎

- Gouverneur démocrate de l’État de New York de 2011 à 2021, il a été accusé de harcèlement sexuel par son ancienne collaboratrice et a été suspecté d’avoir détourné des fonds publics. Il a déclaré maintenir sa candidature à la mairie de New York en tant qu’indépendant ↩︎

- Le Political Action Committee (PAC) est une organisation privée qui vise à collecter des dons pour du lobbying politique, en particulier lors d’élections. Depuis 2010, ces montants ne sont plus plafonnés s’ils sont considérés indépendants des partis politiques et des candidats aux élections. Dans les faits, les Super PAC permettent de collecter des millions de dollars et favorisent donc les candidats et mesures pro-business ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.