Intro

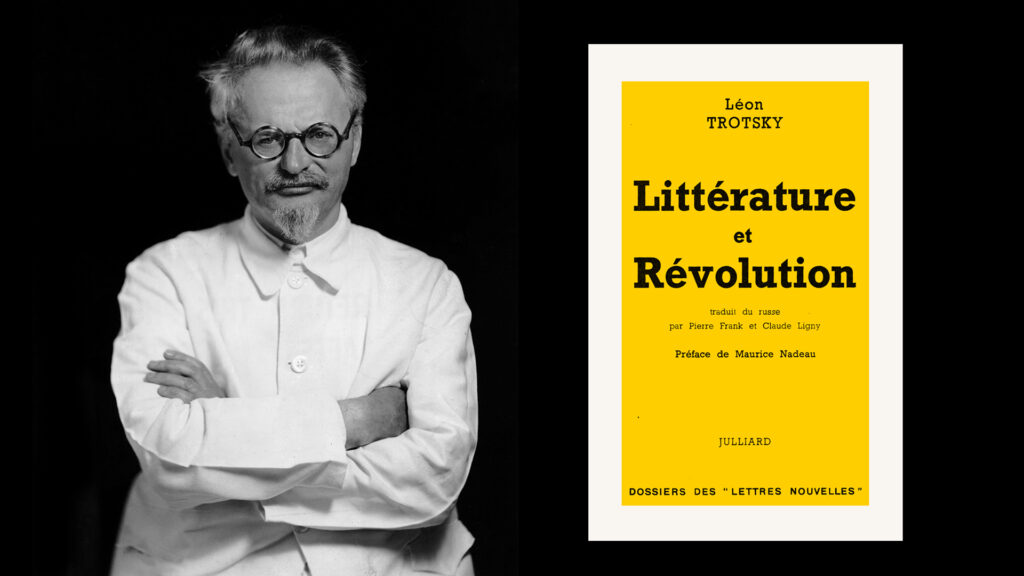

Polyglotte, fin connaisseur des lettres européennes, Trotsky serait peut-être devenu un grand romancier russe en exil si l’histoire n’était venue le tirer par la manche en 1917-1918 pour mener l’Armée rouge à la victoire contre les Blancs. En 1923, la révolution a triomphé, mais il s’agit pour le commissaire du peuple aux Affaires militaires et navales de lutter contre la bureaucratisation de l’État. Comble : en janvier 1924, Lénine meurt. Il faut manœuvrer vite et efficacement pour circonvenir Staline. Contre toute attente dans ce contexte tactique délicat, Trotsky revient à ses premières amours, littéraires, en donnant aux arts toute leur part dans la transformation en cours. Il publie coup sur coup Les Questions du mode de vie (1923) puis Littérature et révolution (1924), où il brille par la fine connaissance qu’il a des lettres et de leur politique1. Mais le révolutionnaire intello ne célèbre pas le goût des arts comme on vouerait un culte à un capital mort pour mieux faire le malin en société : la littérature se dessine dans ces textes comme une pratique sociale dépositaire d’une conscience politique, à même de forger l’esprit d’une classe, d’une époque, et de mettre en branle l’histoire.

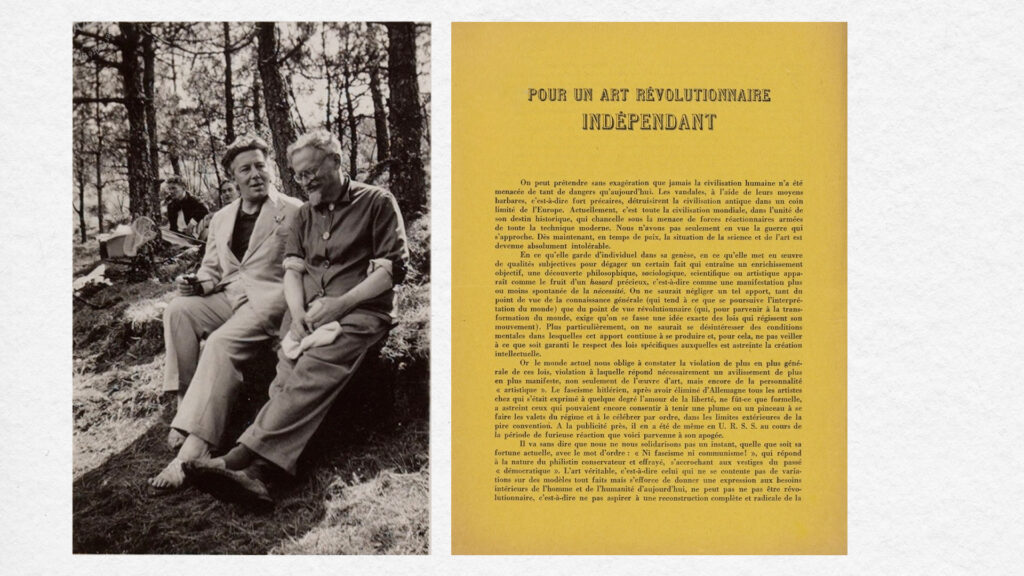

Après son expulsion d’Union soviétique en 1929, le révolutionnaire continue à s’intéresser à l’actualité artistique et littéraire dans des critiques souvent acerbes. Ses flèches visent non seulement les textes, leur style, les valeurs qu’ils défendent, bref, l’esthétique, mais également, et là on tend l’oreille, les structures sociales et le rôle assigné à la littérature tels qu’ils se donnent à lire au sein des textes mêmes. La critique d’œuvres devient une manière de réfléchir aux conditions de possibilité d’une littérature émancipée et émancipatrice, aux circonstances qui produisent une littérature réactionnaire ou sans force. En cela, Trotsky aborde le problème en tacticien et parfois en sociologue de la littérature avant la lettre. Jusqu’à la fin de sa vie, ces questions imprègnent son combat : depuis sa dernière retraite mexicaine, il rédige à l’été 1938 avec André Breton un programme de réflexion et d’action, le manifeste « Pour un art révolutionnaire indépendant », plus connu chez nous car publié directement en français2. Breton et Trotsky, tous deux en rupture avec le PC, font de l’art un outil de lutte contre la montée des fascismes, particulièrement habiles à en mettre plein les mirettes des spectateurs.

Un pari tentant serait de relire ces textes pour y trouver une contribution aux problèmes politiques qui animent encore et toujours notre vie culturelle contemporaine : la culture, outil irremplaçable d’émancipation ou industrie aliénée et aliénante ? Et comment rémunérer les producteurices, en particulier les écrivainEs ? Encore faudrait-il se mettre d’accord sur leur utilité. Question corolaire : que peut la littérature ? Bref, il s’agit d’aborder le travail créatif comme une question politique voire syndicale de plein droit et de regarder ce que l’élaboration d’une utopie pour la République des lettres permet de penser. La littérature doit-elle devenir un service public ou un espace de spontanéité totale ?

Rémunération

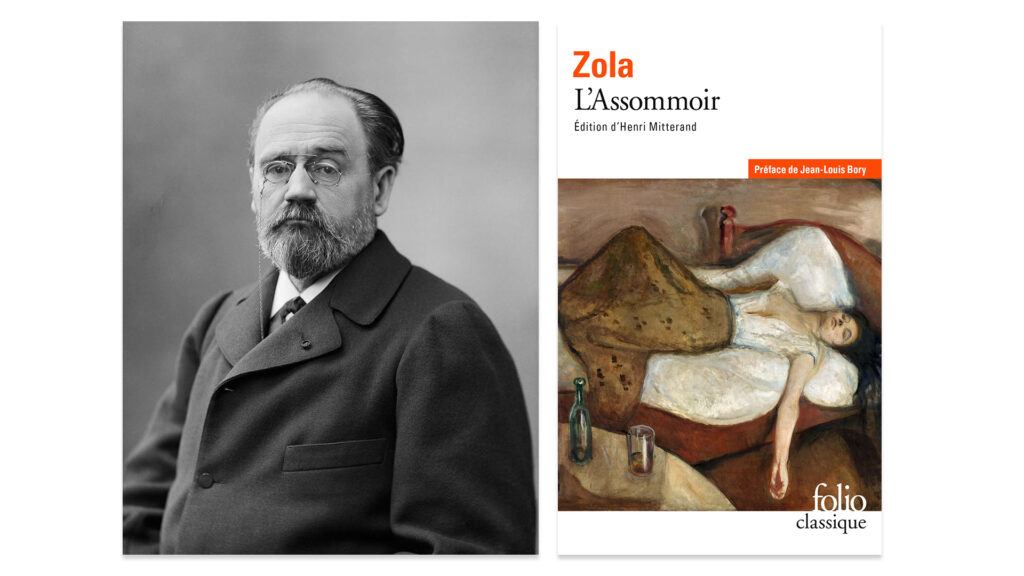

Partons de là : combien ça gagne, d’écrire ? Problème vieux comme l’écriture, peu ou prou. Rutebeuf déplorait bien sa « pauvre rente // Et droit au cul quand bise vente ». Il y a eu ceux qui ont choisi, pour écrire, de se faire courtisans. Clément Marot y insiste, trois fois de suite : « il n’est que d’estre bien couché » (sur le livre de comptes d’une princesse). Mais ça ne va pas toujours sans heurts : au XVIe siècle, l’Arioste rouspète après la pingrerie de ses commanditaires, par exemple3. Plus tard, au XXe siècle, la cour a changé de forme mais les courtisans sont toujours là, et Francis Ponge se rêve même en thuriféraire de De Gaulle comme Malherbe avait été celui d’Henri IV pour ne plus avoir à gagner sa vie hors de la poésie4. Les surréalistes quant à eux ont caressé l’idée d’être rémunérés directement par l’URSS : autant choisir le Prince qu’on chante. Et puis, deuxième école, il y a eu ceux qui ont préféré le marché pour subsister : l’invention du droit d’auteur, Beaumarchais, Balzac et la création de la Société des gens de lettres. Dans ce modèle, l’écrivain n’est plus le fonctionnaire d’un puissant, mais une sorte d’auto-entrepreneur : pondant ses œuvres qu’il valorise ensuite à coups d’interviews voire, ô Graal, en devenant controversé, il se constitue une rente. Si Zola n’a ainsi jamais franchi les portes de l’Académie française, il a vendu L’Assommoir comme des petits pains (eh oui) et en est devenu millionnaire. Image s’il en fallait du suffrage populaire, de l’adhésion des masses, qui tombait à pic en contexte républicain. Cela dit, le succès populaire a toujours attiré le soupçon. D’où un troisième modèle : celui de l’écrivain sans-le-sou, maudit et fauché, pauvre Rutebeuf, voire désintéressé de la question vulgaire de l’argent, qu’il ne gagne que dans des activités moins nobles (l’enseignement par exemple). Mallarmé n’emploie pas le terme de « putaclik » au sujet de Zola, mais n’en pense pas moins quand il confie que « La boutique accroît l’hésitation à publier ». Plus récemment, Damasio refusait que ses œuvres lui rapportent du pez. Mécénat, marché, gratuité : ces modèles agitent les débats politiques entre auteurices et suscitent des propositions variées. Il faut citer la revendication actuelle, d’inspiration friotiste, de créer un statut pour les écrivains sur le modèle de l’intermittence du spectacle, qui leur permette de gagner leur vie sans être suspendus à la loi du marché5.

Anarchie dans l’encrier

Sur cette question, le manifeste « Pour un art révolutionnaire et indépendant » de 1938 rappelle d’emblée ce qu’en pensait le jeune Marx dans les années 1840 : « L’écrivain doit naturellement gagner de l’argent pour pouvoir vivre et écrire, mais il ne doit en aucun cas vivre et écrire pour gagner de l’argent… L’écrivain ne considère aucunement ses travaux comme un moyen. Ils sont des buts en soi. […] La première condition de la liberté de la presse consiste à ne pas être un métier6». Au passage, Trotsky et Breton étendent l’idée « aux diverses catégories de producteurs et de chercheurs7», assimilant auteurs de littérature et scientifiques – ce qui ne manquera pas d’intéresser plus d’un-e de nos lecteurices. Ils s’acheminent donc bien vers un statut dans lequel les auteurices seraient recruté-es et rémunéré-es pour écrire, sans que leurs revenus ne fluctuent en fonction de leurs ventes (contrairement au marché) ni que leur soient assignées telle ou telle tâche d’écriture (par différence avec le mécénat, y compris sous la forme appelée « subventions publiques »). « Si, pour le développement des forces productives matérielles, la révolution est tenue d’ériger un régime socialiste de plan centralisé, pour la création intellectuelle elle doit dès le début même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle. Aucune autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement8! » L’anarchie, donc, doit régner en art, et non la commande. Mais doit-il s’agir plutôt d’une forme d’intermittence, détachée de l’État ? Ou plutôt d’un genre de CNRS des auteurices ? D’une révolution de l’URSSAFF Limousin ? Le texte ne tranche pas.

Recruter des plumes

Et à qui cette liberté d’écrire librement doit-elle être octroyée ? Qui pourrait prétendre à être pensionné pour publier ? Lénine fustigeait en 1905 dans Que faire ? la revendication de liberté de la presse comme une revendication bourgeoise, c’est-à-dire que les bourgeois tiennent pour universelle (on les connaît) : ils réclament cette liberté parce qu’eux ont accès aux moyens du discours, et cela prime pour eux les questions matérielles. Mais en novembre 1917, c’est-à-dire en pleine révolution russe, il en alla tout autrement : il réclamait au contraire la liberté de la presse, c’est-à-dire sa libération du capital, pour permettre aux personnes les plus diverses de publier. Pour cela, il demande à ce que soit octroyé au plus de journaux possible le même accès aux ressources en papier, en encre, etc.

Dans un contexte de moindre urgence matérielle, si les auteurices vivent dans un régime de pension socialisée pour écrire tout à loisir, débarrassé-es des exigences du marché et de l’État, il faut redonner un peu de corps à ce problème de la liberté de création. Kézaco ? D’où partir pour l’écrire, cette grande œuvre qui doit révéler la société à elle-même ? Dans Littérature et révolution, Trotsky souligne que l’individu doit se laisser entièrement pénétrer et transformer par l’histoire. Alors, ce qu’il aura à écrire témoignera du mouvement social vécu comme transformation intime. Le manifeste « Pour un art révolutionnaire indépendant » libelle la chose ainsi : « Le besoin d’émancipation de l’esprit n’a qu’à suivre son cours naturel pour être amené à se fondre et à se retremper dans cette nécessité primordiale : le besoin d’émancipation de l’homme. » Sublimer la révolte contre le monde relève moins de l’effort que du cours naturel. En écrivant, en sublimant, ceux qui écrivent se débarrassent sur un plan imaginaire de leurs entraves, défoulent leur désir, et suggèrent la possibilité de changer le monde. L’emprunt à la psychanalyse est clair.

Mais tout ce qui s’écrit n’est pas pour autant intéressant : tout le monde peut devenir écrivain mais tout ce qui se publie n’est pas bon. Lorsqu’un livre passe complètement à côté de l’histoire, c’est même ce que le révolutionnaire à barbiche appelle « du zéro ». Ce n’est pas forcément nuisible, d’ailleurs. Juste inutile. Trotsky persiffle ainsi contre Anna Akhmatova ou Marina Tsvetaeva par exemple, qui écrivent sur leurs petits soucis amoureux et sur Dieu comme si la Révolution n’était pas en cours. En 1933, à la publication du Voyage au bout de la nuit, il observe la force négative du roman de Céline, manifestement imprégné de la transformation historique qu’a été la Première guerre mondiale. Mais selon lui, Céline « ne vise pas le but, pour lui chimérique, de reconstruire la société. Il veut seulement arracher le prestige qui entoure tout ce qui l’effraie et le tourmente. » Sous couvert de critiquer les institutions, l’auteur du roman conserve en fait un furieux attachement à la République bourgeoise qui l’empêche de forger un espoir au-delà de la négativité et de la déprime.

Apprendre à écrire

Se laisser transformer par l’histoire, exprimer le renversement des limites qui contiennent le sujet sont le vrai métier de l’écrivain. Mais pour y parvenir, il lui faut se former, et d’abord dominer la technique. Ici, Trotsky rompt avec l’image romantique de l’auteur inspiré et solitaire pour piocher davantage dans les représentations associées aux savoir-faire artisanaux ; pour autant, il ne promeut pas le travailleur manuel comme nouveau modèle d’écrivain socialiste. « Le seul apprentissage de la technique littéraire est une étape indispensable, et qui exige du temps. La technique se remarque de la façon la plus accusée chez ceux qui ne la possèdent pas9.» Il oppose d’ailleurs « ceux qui dominent le technique » et ceux qui sont « dominés par elle ». C’est pourquoi l’écriture ne peut demeurer un loisir : elle est un travail à plein temps. Elle exige non seulement d’acquérir un savoir-faire, mais aussi, à rebours d’autres métiers, de se détourner des automatismes que les générations antérieures ont calcifiés car ils engagent avec eux des idées éculées. « La création vivante ne peut aller de l’avant sans se détourner de la tradition officielle, des idées et sentiments canonisés, des images et tournures enduits de la laque de l’habitude. […] La lutte contre la simulation dans l’art se transforme toujours plus ou moins en lutte contre le mensonge des rapports sociaux10.» L’écriture aurait besoin d’une forme de révolution permanente pour éviter de s’encroûter dans la bureaucratie des stéréotypes, des modes toutes faites et des constructions routinières.

Remarquez qu’il n’en va pas de même du cinéma : appréhendé comme un outil de divertissement plus que comme un art à véritablement parler, il devrait selon Trotsky se développer pour concurrencer l’église et le bistrot « sans que l’on n’exige rien du spectateur, pas même la culture la plus élémentaire11» tant il est neuf. Jugement à reconsidérer sans doute cent ans plus tard, quand le cinéma, surtout le cinéma français, a conquis sa valeur artistique notamment grâce aux luttes des professionnels et des techniciens12.

Faut-il un art prolétarien ?

S’il faut se laisser transformer pour écrire, mais que tous ceux qui écrivent ne parviennent pas à entendre l’appel à l’émancipation qui vient aussi bien de l’histoire que de leur désir propre, se dessine une question corolaire : qui devrait légitimement se consacrer à écrire ? et, en particulier, à écrire à gauche ? À droite, il n’y a pas de problème : sont légitimes ceux que fabriquent les institutions les plus puissantes pour formuler l’idéologie de la propriété privée – et qui vocifèrent régulièrement à la censure. Mais, à gauche, reproche est souvent porté contre les écrivains d’origine bourgeoise de ne pas savoir écrire le point de vue du travail, de demeurer étrangers à leur objet. Qu’est-ce que Trotsky a à dire là-dessus ?

D’abord, qu’il ne suffit pas de venir d’une classe pour produire une œuvre qui la défende. « Il serait extrêmement léger de donner le nom de culture prolétarienne aux réalisations même les plus valables de représentants individuels de la classe ouvrière. » La culture n’est pas une réalisation individuelle, « d’après les passeports prolétariens de tels ou tels inventeurs ou poètes13. » C’est un organisme, un système cohérent et créé collectivement, toujours aux mains de la classe dirigeante d’une société. En période de domination bourgeoise, les artistes prolétarien-nes peuvent s’efforcer de s’approprier le code et de l’infléchir, comme on peut s’approprier un style vestimentaire jusqu’à ce qu’il devienne naturel. Mais cela relèvera d’un travail et d’une vigilance qu’il occupera tous les soins d’un-e auteurice de naturaliser. « Comme ce serait simple si un écrivain pouvait, simplement parce qu’il est un prolétaire fidèle à sa classe, s’installer au carrefour et déclarer : « je suis le style du prolétariat14» ! » Il faut donc se garder d’encenser a priori un-e auteurice pour son origine sociale : c’est l’encourager à enfiler le code culturel en vigueur comme un déguisement, sans fournir le travail nécessaire à le porter avec naturel, à l’habiter de l’intérieur : « des poèmes faibles, et plus encore ceux qui trahissent l’ignorance du poète, ne sont pas de la poésie prolétarienne, parce que, tout simplement, ils ne sont pas de la poésie15. » Mettre à l’honneur la culture « populaire », « modeste » ou « prololotte » ès qualité manque donc une étape du processus. Évidemment que les moqueries et les violences symboliques existent contre les pratiques culturelles des classes laborieuses et qu’elles sont dégueulasses. Pour autant, il ne serait pas efficace politiquement de les comprendre comme des discriminations ou de la prolophobie. Porter aux nues les consommations de masse en rayant d’un trait de plume tout ce qu’elles peuvent charrier d’aliénation ou de conservatisme ne va pas renverser la table magiquement. Et même : « Ce n’est pas du marxisme, mais du populisme réactionnaire, à peine teinté d’idéologie « prolétarienne ». » Il faut comprendre plus profondément le lien organique entre la classe dominante et la culture dominante pour y faire effraction voire la dynamiter, en lien avec un mouvement social plus vaste. Et c’est un métier.

À ce titre, les propositions de Trotsky nous sortent du dialogue de sourds entre l’élitisme, qui voudrait que seuls les Parisiens des Beaux-Arts créent, contre le misérabilisme, tout est de l’art tant que les artistes sont victimes de discriminations. Encore plus surprenant d’ailleurs : Trotsky refuse d’appeler à forger une culture prolétarienne, même dans l’URSS naissante. Selon lui au contraire, le but est de parvenir à façonner la culture d’une société dans laquelle l’existence des classes serait matériellement impossible et logiquement inconcevable. Et cela implique non pas de rompre avec toute tradition, qui serait nécessairement bourgeoise on ne sait pas pourquoi, mais de connaître l’histoire littéraire, d’y trouver les signes parfois très anciens de la poussée de la liberté contre la répression. Ce sont les futuristes qui appellent à rompre radicalement avec le passé, parce qu’ils s’adressent d’abord et avant tout à la bourgeoisie : nihilisme de la bohème, un peu stérile.

Certes mais si la tradition littéraire appartient à la classe jusqu’alors dominante, celle des propriétaires, comment se former à pratiquer l’art d’une future société sans classe ? Comment sublimer en communiste quand on vit sous le capitalisme, entouré d’œuvres capitalistes ? Eh bien en s’en imprégnant pour en faire autre chose, pour le réinvestir dans une construction qui conçoit l’individu et la société autrement. Pour faire un bon roquefort, il faut bien du lait et du moisi.

Antifascisme et antistalinisme

L’originalité de l’approche de Trotsky parmi les approches militantes de l’art est de ne pas réduire la question du pouvoir des œuvres à celle de leur efficacité à court terme, de ne pas exiger des œuvres qu’elles contribuent au travail militant immédiat. Jamais il ne viendrait à l’idée de Trotsky de considérer que la contribution politique de Victor Hugo gît dans l’invention du slogan « police partout, justice nulle part », que relève Nathalie Quintane dans Contre la littérature politique. Au contraire, l’art vise bien au-delà de la manif. Il faut le penser dans un temps long, dans la durée de l’histoire et non dans une inquiétude tayloriste de rentabilité rapide.

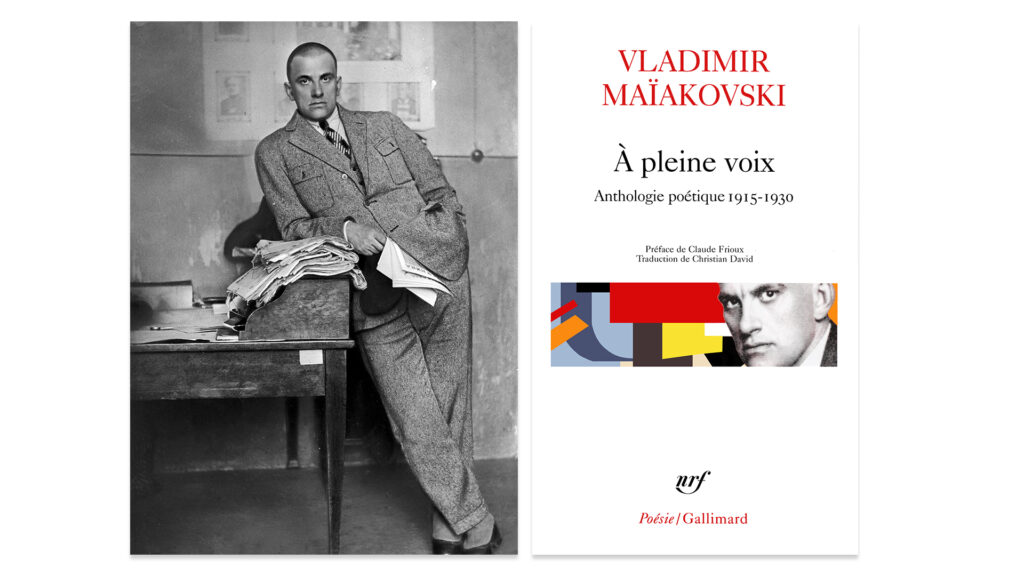

Même Maïakovski, pourtant grand propagandiste de la révolution, n’emporte pas le suffrage de Trotsky quand il s’engage dans la poésie politique : son œuvre la meilleure demeure à ses yeux Le Nuage en pantalon, un poème d’amour de 1915, parce qu’elle est la plus aboutie, la plus vive, et témoigne le mieux de la lutte du sujet contre ce qui l’opprime ; dans ses œuvres politiques comme 150.000.000, il « a quitté son orbite individuelle pour tenter de se mouvoir sur l’orbite de la Révolution16», et il y perd ce qui l’anime en propre. C’est que la réussite artistique ne réside pas dans l’exposé d’une ligne politique juste. Et même, l’accomplissement artistique prime, en art, la justesse politique.

Cette conception originale, Trotsky la défend encore dans les années 1930. L’impératif de lutte antifasciste ne doit en aucun cas pousser dans les bras de la doctrine stalinienne du réalisme socialiste, qui subordonne l’art à l’illustration de la ligne au pouvoir17. L’horizon dans lequel Trotsky situe l’utilité de l’œuvre d’art est si éloigné qu’il admet même qu’une œuvre soit opposée à la révolution : la légende veut que, lorsque Breton écrivit dans le manifeste « toute licence en art, sauf contre la révolution prolétarienne », Trotsky aurait biffé la restriction « sauf contre la révolution prolétarienne » pour ne pas limiter la « licence » par des impératifs politiques. Si l’œuvre combat la révolution, il faudra certes s’opposer à elle, par d’autres œuvres ou des moyens politiques. Mais les textes de Trotsky témoignent d’une confiance entière dans une licence qui serait, véritablement, un défoulement contre toutes les limites rencontrées par le sujet.

La conquête du sujet

Le lien entre cette liberté totale octroyée à l’œuvre et un régime anarchiste de recrutement et de formation des artistes apparaît nettement : si, pour développer les forces productives, un État est tenu d’ériger un plan centralisé, pour la création intellectuelle, « aucune autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement18! » Voilà qui renvoie dos à dos le Proletkult et Goebbels. Mais cette revendication d’anarchisme porte plus loin que ce sens contextuel : il faut, au-delà de ces exemples particulièrement saillants d’enrégimentement de la culture, refuser le plan et même l’utilité des artistes dans la formation politique du prolétariat, refuser la représentation fidèle, adéquate, de la réalité. Au contraire d’une vision collective, essentielle dans le socialisme depuis ses origines, Trotsky revendique la permanence de l’individu, du sujet, chèrement acquise par la bourgeoisie, et ce en tout premier lieu sur le terrain culturel. Le communisme, oui, mais hors de question de lâcher le sujet ! Ne serait-ce que parce que son émancipation par la sublimation est l’image même de la révolution. Le sujet, c’est l’échelle véritable à laquelle puisse s’écrire une lutte contre des chaînes imposées de l’extérieur. La révolution, c’est plus que de la politique : de la psychanalyse et de la métaphysique tout à la fois. Le lien avec le surréalisme, dont soit dit en passant le centenaire occulte largement la composante antifasciste, allait de soi.

Cette affirmation du sujet n’a pourtant rien à voir avec l’individualisme libéral. Elle se définit plutôt comme un préalable à l’union. Si Trotsky et Breton ne sont pas parvenus à définir de ligne commune claire, leur manifeste de 1938 se clôt sur un appel à former des fédérations, des revues, des entreprises collectives où se réuniront des sensibilités singulières. La leur sera la Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant (la FIARI), portée par la revue mensuelle Clé. L’expérience ne dura pas, la guerre y mettant un terme. Il n’empêche que la proposition, dans les rangs de ceux qui s’intéressent à la littérature et à la révolution, mériterait d’être ravivée tant l’envie de se diviser y brûle d’un feu hélas plus vif que celle de se fédérer.

- Ces textes ont été plutôt occultés du fait d’une histoire éditoriale complexe : Littérature et révolution par exemple n’a pas été traduit en français avant 1964, c’est-à-dire après la chute du stalinisme, et a connu fort peu de rééditions depuis. L’histoire du texte et de son occultation est pointée par la préface de Maurice Nadeau à la première édition chez Julliard en 1964. Les positions de Trotsky étaient donc méconnues lorsque s’expriment, sur les problèmes similaires du rôle révolutionnaire de l’écrivain ou de sa subsistance, des théoriciens comme Sartre ou Goldmann. ↩︎

- Nota bene : le texte est signé André Breton et Diego Rivera, mais émane en réalité d’un dialogue Breton/Trotsky. ↩︎

- Voir la communication d’Adrien Fischer au colloque Historical Materialism Paris le 28 juin 2025, « La valeur comme nouvel évangile dans le Roland furieux de l’Arioste : un exemple de pensée bourgeoise critique dans la poésie du XVIe siècle ». ↩︎

- Francis Ponge, Pour un Malherbe, Gallimard, 1965. ↩︎

- Pour un récapitulatif moins grossier de ces débats, voir, pour la question de la rémunération de la poésie, l’exposé d’Antoine Poisson au SLAC du 7 février 2025, « “Entreprise Production de Poèmes” : les avant-gardes poétiques et l’argent », et, pour les débats contemporains, l’ouvrage de Justine Huppe, La Littérature embarquée, Amsterdam, 2023. ↩︎

- Débats sur la liberté de la presse. In Karl Marx, Œuvres III, NRF la Pléiade, Paris, 1982, p. 190-191. ↩︎

- André Breton et Diego Rivera, « Pour un art révolutionnaire indépendant », 1938. ↩︎

- Idem ↩︎

- Littérature et révolution, chapitre VI. ↩︎

- « Céline et Poincaré », 1933, critique republiée par Contretemps en 2022, à l’occasion de la publication du roman alors inédit de Céline, Guerre. ↩︎

- Les Questions du mode de vie, « La vodka, l’église et le cinématographe ». ↩︎

- Voir Samuel Zarka, Ces invisibles qui font le cinéma. Equipes, métiers, monde professionnel, PUF, 2025. ↩︎

- Littérature et révolution, chapitre VI. ↩︎

- Littérature et révolution, idem ↩︎

- idem ↩︎

- Littérature et révolution, chapitre 4. ↩︎

- Doctrine du réalisme socialiste adoptée en 1934 par le 1er congrès de l’Union des écrivains soviétiques : « Le réalisme socialiste, étant la méthode fondamentale de la littérature et de la critique littéraire soviétiques, exige de l’artiste une représentation véridique, historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire. [Elle doit] se combiner à la tâche de la transformation et de l’éducation idéologiques des travailleurs dans l’esprit du socialisme. » ↩︎

- « Pour un art révolutionnaire indépendant » ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.