Le cinéma français serait bourgeois, c’est un lieu commun tenace. Comme tout lieu commun il mérite d’être interrogé car, s’il contient très certainement une part de vérité, on a tendance à plaquer cette formule sur les films pour peu qu’ils représentent des personnages appartenant à la bourgeoisie ou qu’en soient issus leurs auteurs. Cela conduit le plus souvent à des analyses strictement idéologiques. Il me semble plus intéressant d’essayer de voir comment l’expression d’un point de vue bourgeois s’exprime à travers le regard des cinéastes, c’est-à-dire par la mise en scène. C’est ce qu’a déjà fait, ici-même, Murielle Joudet à propos de Valeur Sentimentale de Joachim Trier (mais aussi, dans une optique plus ouvertement politique, Rob Grams dans Frustration, avec le concept de « bourgeois gaze » ou même François Bégaudeau dans les pages de son blog).

Je voudrais, quant à moi, m’essayer à relire quelques films plus ou moins récents à l’aune de cette question. En quoi, dans certains films qui se voudraient progressistes ou subversifs, se révèle, quelquefois contre le scénario ou les intentions de leur auteur, un regard bourgeois c’est-à-dire qui soit l’expression d’un sentiment de supériorité de classe.

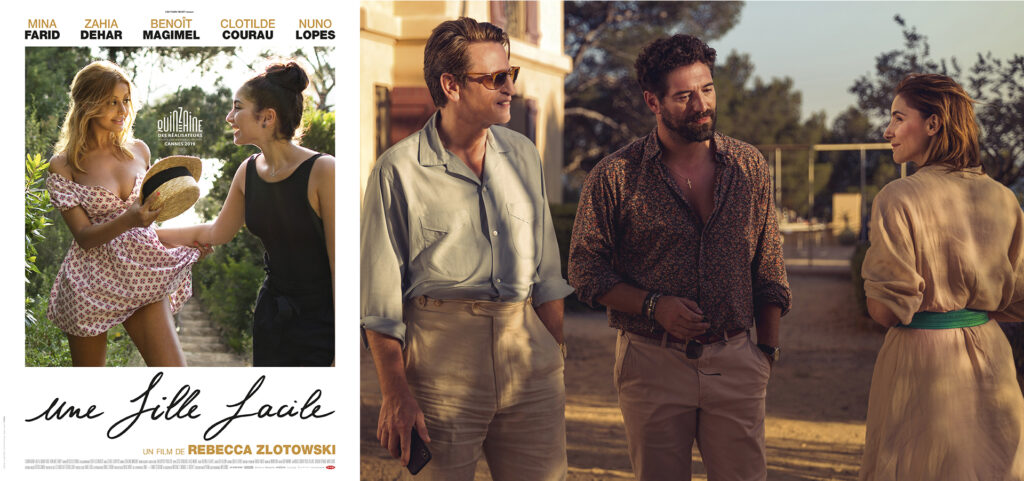

Une Fille Facile (2019) de Rebecca Zlotowski a été presque unanimement salué par la critique, notamment grâce à la présence de son actrice principale, Zahia Dehar, surtout connue jusqu’alors pour l’affaire qui porte son prénom1. Ce choix audacieux et risqué s’est révélé judicieux tant elle irradie le film de sa présence à la fois nonchalante et ultra-sexuée, de son phrasé élégant, de sa voix trainante et « fausse ».

Zahia incarne ici Sofia, la fille facile du titre. Elle devient la maîtresse d’un riche dandy brésilien (Nuno Lopes) propriétaire d’un yacht amarré dans le port de Cannes, use de ses atouts pour obtenir des faveurs sonnantes et trébuchantes et en profite pour éduquer sa jeune cousine cannoise, Naïma (Mina Farid), à la réalité d’un monde où, quelquefois, le seul moyen d’échapper à sa condition (ici de femme prolétaire racisée) est de savoir transgresser les règles de la bienséance et de la morale. En gros, la prostitution y est montrée comme un moyen d’émancipation sociale. « We live in a material world and I am a material girl » chantait Madonna en 1985 dans un clip, remake de Diamonds are a girl’s best friend (autre éloge cynique de la prostitution), le célèbre numéro de Marylin dans Les hommes préfèrent les blondes (1953)de Hawks – j’y reviendrai.

Corps étranger

Mais Zahia est un corps étranger dans l’entre-soi du cinéma de Rebecca Zlotowski. Et pour l’accepter, pour l’intégrer à son univers, elle doit la rattacher à un réseau de références culturelles qui la sauveraient de n’être qu’elle-même. Car elle ne peut la regarder pour ce qu’elle est. Ça se voit, Zahia la dérange, elle ne parvient pas à porter sur ce corps, ce visage un autre regard, que celui des personnages de son film qui la jugent ou la convoitent. Elle reste absolument inassimilable. C’est le sujet même du film, un sujet absolument passionnant, mais qui n’est jamais vraiment traité par la mise en scène.

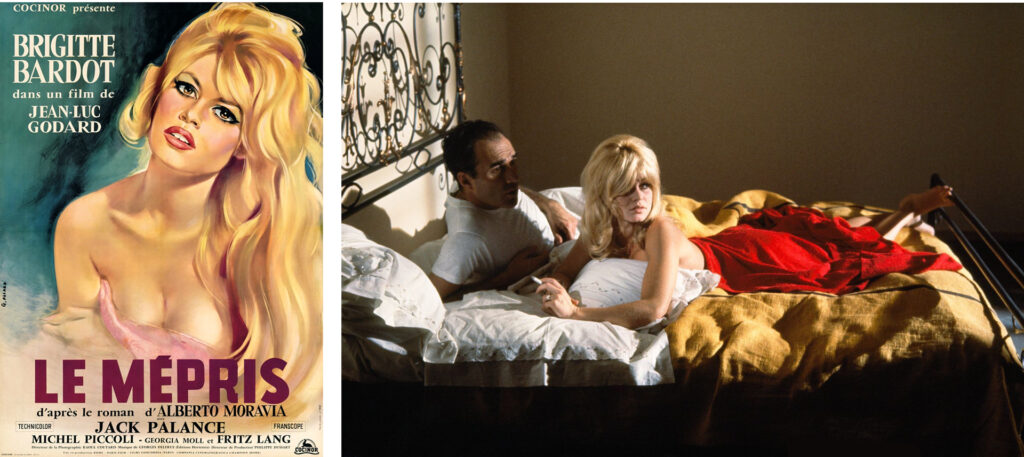

Rebecca Zlotowski a donc recours à des objets culturellement légitimes pour l’accepter à son tour : la Bardot du Mépris et de Et Dieu créa la femme, Marylin Monroe, les héros gégauviens2 des premiers Chabrol ou La Collectionneuse de Rohmer. Tout est là en apparence, la critique s’y est d’ailleurs laissée prendre, appâtée par tous les signes de reconnaissance disposés ça et là comme des leurres, alors qu’il y manque l’essentiel, faire de Zahia/Sofia un personnage à part entière qui soit autre chose qu’une surface de projection fétichisée des fantasmes des spectateurs (et de la cinéaste).

L’entreprise n’a rien d’évident et on doit rendre grâce à Rebecca Zlotowski de l’avoir tentée, car, sur le papier, tout semble convaincant. La note d’intention est impeccable. Il n’y manque ni le féminisme, ni la lutte des classes, ni même la possibilité d’échapper au déterminisme social… Mais le cinéma est un art obstiné. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais leur exécution. Et c’est ici que ça grippe. Quelque chose dans le regard de Rebecca Zlotowski échappe à son discours et ce quelque chose ressemble à du mépris de classe.

Brigitte Bardot, corps fétichisé ou femme libérée ?

Des modèles choisis par Zlotowski, on peut déjà écarter le premier : Brigitte Bardot qui faisait éclater le carcan du regard chargé de désir libidineux que portaient sur elle les hommes par une affirmation insolente de sa liberté. Si pour eux, elle n’était qu’un corps, c’est ce corps qui en serait l’instrument. Bardot s’affranchissait de la possibilité même d’un jugement moral, car elle faisait plus que ne pas s’en soucier : elle en ignorait tout simplement l’existence. Et ce n’est pas le moindre mérite de Vadim que d’être parvenu à contenir, dans les limites d’un film, l’absolue et souveraine nouveauté que fut Brigitte Bardot. Et Dieu créa… la femme (1956) fait figure de cas d’école : grand film d’un piètre cinéaste, pur film de fétichisation du corps féminin que ce corps retourne en instrument de puissance (ruinant par avance certains discours trop convenus sur le male gaze – car si elle plaît à tous, elle reste maîtresse de son désir et de son plaisir et choisit à qui (et quand) elle se donne – révélation d’une des plus grandes actrices de sa génération, qui fut l’une des pires quand on lui demanda de jouer « sérieusement » la comédie… À cet égard dans En cas de malheur (1958), La Vérité (1960) et même dans Vie Privée (1962) où Autant-Lara, Clouzot ou Louis Malle, qui ont eu l’orgueil démiurgique de vouloir remodeler en « vraie » comédienne l’actrice créée par Vadim, s’y sont cassé les dents : elle n’a jamais été aussi mauvaise…

La Bardot du Mépris de Godard est également convoquée ici à travers les costumes de Zahia, le paysage méditerranéen ou les allusions à la mythologie. Mais là encore, il ne s’agit que de faire un clin d’œil et même de faire de l’œil au spectateur, de lui donner des gages de reconnaissance et de légitimation. Godard interrogeait le mythe Bardot à l’aune des mythes grecs et, s’il citait Le Voyage en Italie de Rossellini (qui n’était à l’époque une référence pour personne), c’était pour questionner ce qui restait du couple dans le monde contemporain et pour acter de l’impossibilité du miracle dans la société (que l’on n’appelait pas encore) du spectacle. Ici rien de tel : Zahia, pourtant un vrai personnage de la mythologie contemporaine (au sens où l’entendait Barthes), n’est jamais montrée que comme un corps légitimé par la référence à un autre corps, alors qu’il y avait matière à poursuivre la réflexion entamée par Godard autrement que par ce pauvre jeu de citations pour cinéphiles.

Révérence et proverbe

L’autre référence (révérence ?) plus qu’assumée (revendiquée) par Zlotowski se trouve chez Rohmer à qui lui fait penser la diction affectée de Zahia Dehar. C’est le biais de son acceptation dans le cinéma d’auteur : dans une opération dualiste, il s’agit de distinguer le corps ultra-contemporain de Zahia (qui la rattache à la vulgarité de l’époque, à sa qualité d’ancienne travailleuse du sexe, à Karim Benzema ou à Franck Ribery3) de son phrasé anachronique qui la rattache aux héroïnes sophistiquées de la Nouvelle Vague rohmérienne. Et si le film cité est La Collectionneuse (1967), avec le célèbre découpage « cubiste » du corps de Haydée Politoff, repris ici en incipit, c’est bien plus aux Comédies et Proverbes (et en particulier à Pauline à la Plage, 1983) que l’on songe : du proverbe en ouverture (ici il est de Pascal) à son côté film de vacances. Le génie de Rohmer est difficile à imiter, mais s’il y a bien quelque chose que Zlotowski aurait pu en retenir, c’est que dans ses films tous ses personnages ont la parole et expriment avec intelligence leur conception personnelle des relations amoureuses. L’hétérogénéité des corps, des silhouettes ou des phrasés ne réduit pas les héroïnes rohmériennes à des fonctions ou à des caractères : Arielle Dombasle, Béatrice Romand, Marie Rivière, Pascale Ogier sont des femmes réelles, de leur époque, mais prises dans des chassés croisés sentimentaux d’un autre âge, imaginés par le classique Rohmer. D’où ce sentiment de temps présent et d’inactualité, d’amateurisme et de maîtrise, de laisser aller et de précision, de banalité et d’ineffable que produisent ses films.

Ici, les paroles du personnage de Sofia sont réduites à la portion congrue : elle parle de son corps et du désir qu’il provoque à deux jeunes gens affolés sur une plage par ailleurs déserte. Scène peu vraisemblable que Zlotowski n’ose pas mener au bout de sa logique : le danger pour une femme de s’exposer ainsi devant des hommes auxquels on se refuse. La violence (verbale) des garçons n’éclate que lorsque les filles sont déjà loin et bien à l’abri de leur ressentiment et de leur virilité bafouée. Dans une autre scène, inspirée des paroles de la vraie Zahia (tant elle et son personnage se confondent), elle évoque son indifférence pour le sentiment amoureux dans une sorte de cynisme ingénu absolument merveilleux qui nous fait regretter que son personnage ne prenne pas plus souvent la parole (elle dit d’ailleurs dans une autre scène qu’elle n’a rien à dire – traduire : que Rebecca Zlotowski ne sait pas quoi lui faire dire).

Comment l’esprit vient aux femmes

Mais il y a une scène qui cristallise cette tension entre les intentions de la cinéaste et leur mise en forme. Andres, le riche homme d’affaires brésilien, et son factotum (Benoit Magimel, comme toujours excellent) qui ont emmené Sofia et sa cousine en croisière sur leur yacht, débarquent dans une somptueuse villa italienne où ils viennent rendre visite à Calypso (Clotilde Courau) maîtresse (elle aussi richissime) des lieux. Lors du déjeuner, Sofia évoque son amour pour Marguerite Duras. Calypso, fielleusement curieuse, lui demande alors quel est le roman de Duras qu’elle préfère. Sofia hésite, ne sait que répondre. Tout est fait pour que, comme Calypso, nous pensions qu’elle n’en n’a lu aucun. Hésitation. Malaise. Elle répond alors qu’autrefois c’était La Douleur, mais qu’aujourd’hui ce serait plutôt L’Amant. Surprise. Gêne. Rires. La scène est censée réhabiliter Sofia aux yeux du spectateur bardé de préjugés et de stéréotypes de classe. « Oui, semble-t-elle nous dire, cette jeune femme au physique que vous trouvez vulgaire, qui fait profession de vendre son corps, est fort intelligente et, qui plus est, cultivée ». Pourtant on voit bien que ce qui intéresse ici Rebecca Zlotowski ce n’est pas ce qu’a à dire Sofia, mais la réaction des trois bourgeois qui l’entourent (et par extension celle des spectateurs) : l’expression de leur mépris de classe, la méchanceté larvée de Calypso, la gêne que provoque l’attente, leur surprise en entendant sa réponse. Zlotowski n’essaie à aucun moment de nous placer du point de vue de Sofia. Ce qu’elle veut montrer, c’est la revanche de Sofia (et en l’occurrence de Zahia – et de toute les Zahia) sur son monde à elle. Et elle s’y prend de la pire des manières. Pour donner l’intelligence à son personnage, elle lui accorde les codes de la bourgeoisie (à peine) cultivée : pouvoir citer des titres de romans. Elle n’a même pas à expliquer pourquoi elle aime Duras (ce qui serait passionnant), le signe de reconnaissance suffit et Calypso, mouchée, peut cracher son fiel ailleurs en évoquant, cette fois, la chirurgie esthétique. La scène pourrait être brillante : l’idée d’un renversement de la violence symbolique, le choix de Clotilde Courau (qui a été l’épouse d’un prince héritier), produit pourtant l’exact contraire. Elle écrase Sofia/Zahia sous le mépris de classe de la cinéaste qui ne sait faire autrement pour lui accorder de l’esprit que de lui donner les signes superficiels de la culture bourgeoise. C’est d’ailleurs symptomatique de ce que se contente de faire le film : envoyer des signes de reconnaissance au spectateur à travers tout un faisceau de références : des films cités aux noms grecs attribués aux personnages – Sofia, Socrate, Calypso –, en passant par le morceau de John Coltrane dont on dit à Naïma qu’il « porte son nom ». Elles suffiront à ravir le spectateur cultivé, sans qu’il soit besoin de rien travailler en profondeur, simplement d’en réactiver le souvenir. C’est une constante désormais dans un certain cinéma d’auteur, Murielle Joudet la repérait dans Valeur Sentimentale, mais on la voit aussi très nettement dans des films de Mia Hansen-Love comme Bergman Island (facile, c’est dans le titre, pas la peine de chercher bien loin !) ou Sils Maria d’Olivier Assayas. Ici, Rebecca Zlotowski met littéralement en scène le spectateur à la place de Zahia qu’elle regarde de son surplomb : tant pis pour lui s’il n’a pas les références, il passera à côté du film… Mais s’il les reconnaît, il se délectera de sa propre culture et de celle de la cinéaste. C’est là la véritable fonction de ce cinéma-là : donner un sentiment d’appartenance et de distinction à ses spectateurs.

Blonde on Blonde

On aurait bien pu imaginer quelques moyens de rendre justice à l’intelligence de Sofia, mais il aurait fallu commencer par faire confiance à celle de Zahia, en prenant le temps de s’imprégner de sa personnalité, en notant ou en enregistrant ses paroles, un peu comme le faisait d’ailleurs Rohmer avec ses jeunes interprètes des Comédies et Proverbes.

Ou bien on aurait pu envisager que le personnage puisse exercer son intelligence dans une situation complexe ou inextricable, comme le fait le personnage d’Elle Woods interprété par Reese Witherspoon dans l’excellent Legally Blonde (Robert Luketic, 2001), confrontée ici à des préjugés de genre plutôt qu’à des préjugés de classe : la blonde bimbo californienne a-t-elle vraiment les méninges pour sortir diplômée d’Harvard ?4

Ou alors, comme Lorelei Lee (Marilyn Monroe) dans Les Hommes Préfèrent les Blondes, d’être capable non seulement de faire preuve d’une intelligence pratique à toute épreuve dans une société patriarcale où le moindre faux pas pourrait lui être fatal, mais d’avoir parfaitement su théoriser cette société et la place qu’elle peut y obtenir à la faveur du seul capital dont elle dispose : son charme irrésistible, donné ici comme un axiome. Et ce capital, elle doit le faire fructifier avant qu’il ne se dévalue. C’est ce qu’elle explique crûment, mais dans le plus élégant des écrins, dans le numéro Diamonds Are a Girl’s Best Friend, comme dans la scène où elle convainc le millionnaire dont elle guigne la fortune de la laisser épouser son fils. Elle est contrainte d’abattre son jeu et de révéler aux hommes que celle qu’ils prenaient pour une ravissante idiote était, en réalité, une redoutable stratège. La femme-enfant, monstrueuse chimère créée pour satisfaire au regard des hommes dont le film déconstruit l’image, renverse le rapport de domination et non seulement obtient d’eux tout ce qu’elle souhaite, mais finit par « épouser » son double, son contraire, sa meilleure amie, la brune Dorothy (Jane Russell) arrivée au même point qu’elle, par de tous autres moyens (n’est-ce pas le sens du travelling avant final qui écarte les deux hommes pour isoler le seul vrai couple du film ?).

Bling Bling

Une Fille Facile révèle aussi une tension, de plus en plus manifeste dans le cinéma de Rebecca Zlotowski, entre son appartenance au cinéma d’auteur, apanage de la bourgeoisie culturelle, et sa fascination pour une bourgeoisie bling-bling, celle des yachts et des jets privés (que l’on retrouvera dans Emmanuelle d’Audrey Diwan (2025) dont elle a co-écrit le scénario). Cette tension s’incarne ici à travers la figure de Philippe alias Socrate5, le personnage interprété par Benoit Magimel forcé de prostituer sa culture en la mettant au service des pouvoirs de l’argent. On sent bien sa dépendance et son dégoût à l’égard d’Andres, son riche patron, qui le traite tour à tour comme un ami ou comme son larbin. Mais là aussi, cette description de la violence et de la vulgarité du monde des riches reste superficielle, car que sont, pour le personnage, ces petites vexations au regard de la vie de luxe que lui procure sa place ? Le personnage de Magimel est explicitement décrit comme une sorte de double intello de Sofia qui a manifestement toute sa sympathie. Peut-être parce qu’il se reconnait en elle qui aspire aussi à accéder à ce monde où tout semble facile. Mais il nous apparait aussi comme un double de la cinéaste à la croisée de ces deux univers : entre Rohmer et Chanel – dont elle place les produits de manière ostentatoire. C’est évidemment légitime dans ce film où de jeunes filles pauvres lorgnent sur tout ce qui brille, mais c’est néanmoins le signe d’une sujétion de plus en plus affichée du cinéma d’auteur à l’industrie du luxe. Il y trouve des financements substantiels et en retour apporte un peu de son aura culturelle aux marques qui finissent par le vampiriser et lui dicter leur contenu. Il n’est pas anodin que de plus en plus d’auteurs de cinéma soient sollicités en tant que tels pour réaliser des pubs aux budgets conséquents vendues et promues comme des courts-métrages de fiction. A l’avant-garde de ce courant, on trouve Wes Anderson (dans A Bord du Darjeeling Limited (2007), les valises Louis Vuitton étaient traitées comme de véritables personnages) ou Sofia Coppola qui avec The Bling Ring (2013) avait anéanti la frontière entre auteurisme chic et valorisation publicitaire. Comme eux, Rebecca Zlotowski a réalisé des court-métrages publicitaires pour des marques de luxe comme Fendi ou Miu-Miu. Zahia Dehar avait d’ailleurs été adoubée par le monde de la mode dès 2011, posant pour divers magazines, avec Christian Louboutin ou sous l’objectif de Karl Lagerfeld, Ellen Von Unwerth, pour Pierre et Gilles et bien d’autres. Le photographe Sebastian Faena l’avait immortalisée en 2011 pour le magazine V, lors de la fashion-week de New York, à l’image de… Brigitte Bardot. C’est donc autant une icône de la mode qu’une ancienne travailleuse du sexe qu’a conviée Rebecca Zlotowski dans son film. Si ce choix de casting pouvait paraitre transgressif dans la frilosité confinée du cinéma d’auteur français, il ne l’était plus dans l’univers de la mode qui avait déjà recyclé Zahia sur les podiums et dans les pages des magazines.

Un film facile

Dans plusieurs entretiens, Rebecca Zlotowski revendique la légèreté de son film, comme si cela pouvait être une excuse à sa vacuité. La légèreté assumée de Gentlemen Prefer Blondes (dont le matériau de départ reste un vaudeville d’une assez confondante médiocrité) n’a pas empêché son auteur d’en faire un film à la fois divertissant et cruel, sophistiqué et accessible, mais surtout d’une pertinence (ou d’une impertinence) politique à toute épreuve. Un film qui interroge l’identité de genre, la domination masculine, un film féministe et queer, réalisé dans un contexte où ni l’industrie Hollywoodienne, ni la société américaine n’étaient, c’est le moins qu’on puisse dire, très ouvertes à ces questions (et trois ans avant la naissance de Judith Butler !). Une Fille Facile, par son choix de casting audacieux, à travers le récit qu’il propose, aurait pu, à sa manière, provoquer les spectateurs d’aujourd’hui, comme les bouscule encore le film de Hawks. Mais le film se contente de donner les gages d’une lecture politique comme il se contente de donner des signes d’appartenance au cinéma d’auteur. Rebecca Zlotowski ne fait que la moitié du chemin, elle ne filme pas un personnage, mais l’image d’un personnage, sans même interroger cette image. Le choix de Zahia Dehar pour l’incarner n’est finalement rien d’autre qu’une brillante idée marketing et le film, tout en surface, n’est rien d’autre qu’un produit publicitaire où il se vend lui-même, comme un miroir contemplant sa propre vacuité6.

Pour prolonger

- En 2010, lors de la perquisition d’un restaurant-café oriental, le Zaman Café, un certain nombre de footballeurs (dont Franck Ribéry et Karim Benzema) sont surpris avec plusieurs travailleuses du sexe dont une mineure, Zahia Dehar. Il s’en suivra une vaste affaire politico-médiatique dans laquelle s’impliqueront même les ministres Roseline Bachelot et Rama Yade : https://www.20minutes.fr/sport/585687-20100720-si-loupe-affaire-zahia ↩︎

- Paul Gégauff, écrivain, scénariste, dandy cynique et provocateur fut l’une des éminences grises de la Nouvelle Vague. Sa personnalité fascina et inspira des personnages à Godard, Rohmer et surtout Chabrol pour qui il écrivit de nombreux scénarios. ↩︎

- Il y a un film qui fait mine d’identifier son style à l’esthétique clipesque et vulgaire de la télévision contemporaine en en reprenant à la fois les codes et les actrices pour génialement les subvertir de l’intérieur : Spring Breakers d’Harmony Korine (2012). ↩︎

- Plus modestement, dans une comédie assez réussie, Géraldine Nakache et Leïla Bekhti abordaient avec beaucoup de justesse les différences de classes sociales et la violence symbolique dans Tout ce qui brille (2010). ↩︎

- Détail amusant : c’est le nom du lapin de Bardot dans Et Dieu créa… la femme. ↩︎

- A cet égard, la promo mettant en scène le duo Zahia Dehar/Rebecca Zlotowski, comme une sorte d’alliance des contraires (d’où est littéralement éjectée sa jeune protagoniste Mina Farid), se confond avec le film lui-même, mais vient lui donner une fin heureuse dans une sorte de réconciliation surjouée des deux femmes au-delà de leurs différences. Le storytelling de la promo est bien rodé : sympathie immédiate de Rebecca pour Zahia par son côté « transfuge de classe » et la shitstorm médiatique dont elle fut victime au moment de l’affaire qui porte son nom, rencontre impromptue sur les réseaux sociaux, projet de film, etc. Si bien rodée qu’elle en vient à annuler d’avance toute la potentielle charge subversive du film. Une opération que le film achèvera bien sagement de boucler. ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.