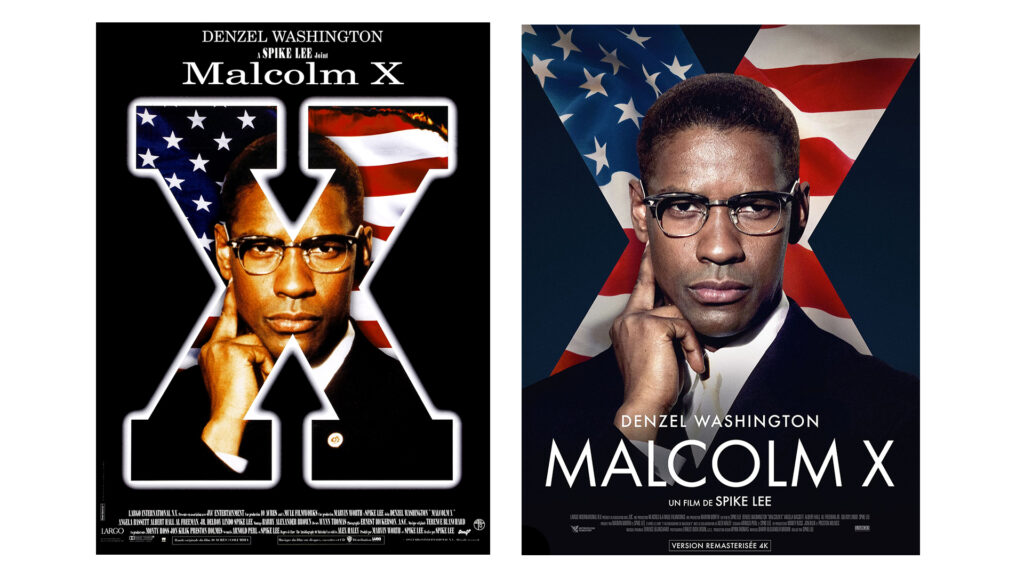

Quand Spike Lee fait sienne la figure mythique de Malcolm X, la lettre qui aura servi de patronyme au leader prophétique a été phagocytée par le Capital : le « X » révolutionnaire des Black Muslims figure sur des bonnets, casquettes, T-shirts mais aussi, comme le rappelle le théologien James H. Cone, sur des « cadrans de montres, ventilateurs, réfrigérateurs et cartes à jouer ». Lee envisagera lui aussi de tirer profit de cette récupération en développant un merchandising autour du film, tout comme il n’aura pas hésité à lancer un commerce à son effigie, la boutique Spike’s Joint, toujours en activité.

Le réalisateur a le sens des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. Sa place de maître d’oeuvre du biopic Malcolm X, il l’aura gagnée en ruant dans les brancards, hurlant au tout Hollywood qu’il est le mieux placé pour mettre en scène le parcours du porte-parole charismatique de la Nation of Islam. Il a le capital symbolique pour en imposer. Il ne peste pas en outsider. Lee s’accommode d’ailleurs parfaitement du système : « there’s nothing like it in the world ! »1 a-t-il déclaré. Son « coup » ne déstabilise pas l’industrie qui y voit, après tout, l’opportunité de s’adresser à un public plus large – et tant mieux. Le canadien Norman Jewison, premier choix de la Warner pour tourner Malcolm X, se retire.

Loin de la classe ouvrière

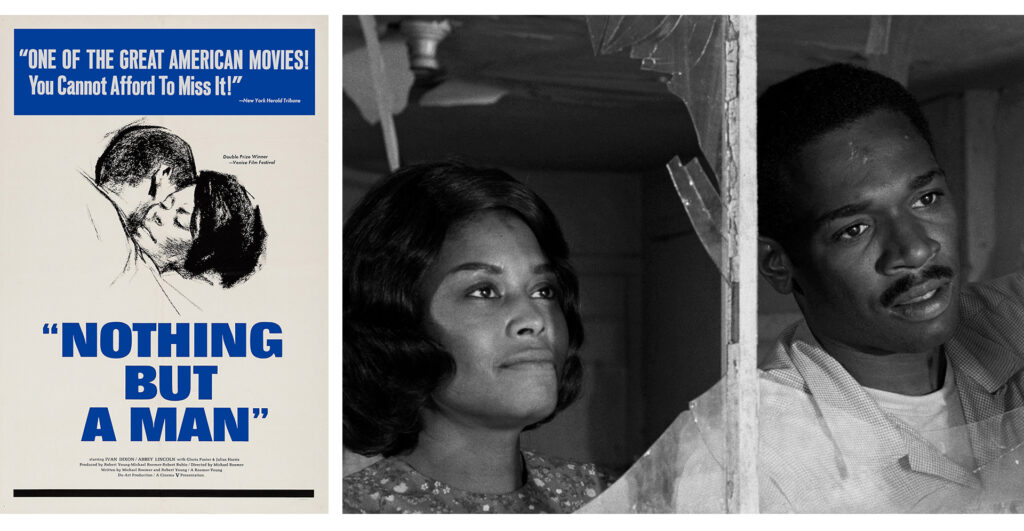

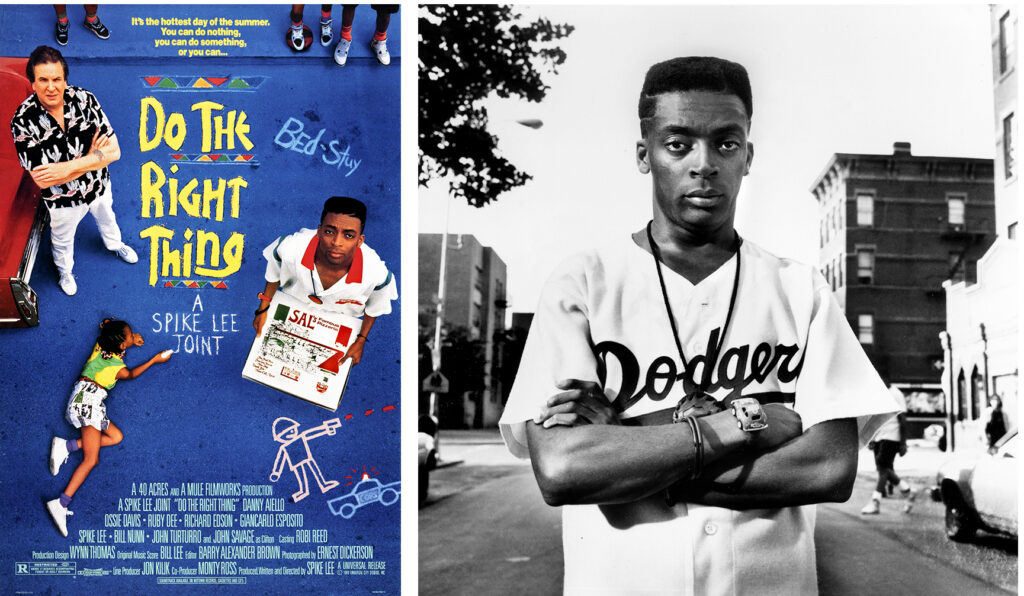

Pour le réalisateur de Do the Right Thing, aucun blanc n’est assez « sensible » pour servir la cause. On tient là l’une des fameuses sorties de « premier concerné » de Lee, ce produit de l’élite sociale déguisé en homme de la rue, ce revendeur de militantisme didactique qui fait la leçon sur qui peut ou ne peut pas prendre en charge la blackness à l’écran. Sait-il que l’un des films préférés de Malcolm X est réalisé par Michael Roemer, un cinéaste allemand, juif, exilé aux États-Unis ? Son superbe Nothing but a man représente la classe ouvrière noire comme Spike Lee ne l’a encore jamais fait.

Il est tentant de spéculer sur les raisons de l’engouement de Malcolm : une romance entre un cheminot et une enseignante afro-américains (loin, donc, de l’horizon libéral-progressiste de l’amour interracial), une intrigue qui se construit autour de la question de la dignité, un regard aiguisé sur les disparités entre Noirs prolétaires et Noirs embourgeoisés, conservateurs, chrétiens, en cheville avec des blancs voulant maintenir le statu quo racial – ces « Oncle Tom » que Malcolm avait en horreur ! En 1964, une telle fibre marxiste ne pouvait s’exprimer que depuis les marges du cinéma indépendant. Si Lee vient de cette frange, il ne lui aura pas appartenu longtemps.

Une servilité au canon hollywoodien

L’ouverture de Malcolm X est éloquente. Spike Lee, qui a pris l’habitude de jouer dans ses films, est le premier à apparaître à l’écran. On aurait pu s’attendre à ce que sa star, Denzel Washington, le précède. Quand on le découvre, Lee se fait cirer les pompes : il est clair, à travers ce premier plan, que c’est lui qui mène la danse et donne le tempo. L’ample mouvement d’appareil qui nous mène à lui ne reprend que lorsqu’il quitte son jeune shoeshiner pour traverser une grande artère de Boston, haut en couleurs, sapé comme un zoot (zazou, une mode à laquelle le jeune Malcolm sacrifie dans les années 1940). On peut se pâmer devant le lustre de ce plan-séquence. On peut aussi dire qu’il annonce une servilité au canon hollywoodien. Ici, la « vie de réinventions »2 de Malcolm est indexée sur l’histoire du cinéma américain. Un temps fort est associé à un genre. La jeunesse de « Detroit Red », noceur, dealer et cambrioleur, a le côté flamboyant du musical des années 1940-50 ; son Purgatoire avant son éveil spirituel reprend les codes du film de prison, en vogue dans les années 1980-90 ; quant à la représentation de la Nation of Islam, elle flirte avec l’imaginaire du Parrain, avec ses tractations, ses « soldats » tout en abnégation, ses meurtres fratricides.

Dans la deuxième partie du film, Lee trouve un moyen frappant d’évoquer la stature divine d’Elijah Muhammad : celui-ci fait une apparition surnaturelle dans la cellule de Malcolm. On comprend que c’est une vue de l’esprit, qui confirme que le dialogue religieux entre le maître et le disciple est engagé, même s’ils ne se sont pas rencontrés. Cette vision ressemble à une théophanie de fresque biblique dispendieuse façon Les Dix Commandements : elle est au futur prophète Malcolm X ce que le buisson ardent est à Moïse. Drôle d’idée quand on connaît la détestation de Malcolm pour le judéo-christianisme, synonyme pour lui d’aliénation, de soumission à une divinité complice de l’esclavage et de l’effacement culturel des Noirs. Il est vrai qu’il n’aura pas pu se familiariser avec une théologie de la libération née à la fin des années 1960 – il meurt au milieu de la décennie. Elle introduit la radicalité du Black Power au sein de l’Église noire, elle refaçonne la divinité à l’aune de l’expérience noire américaine, en en faisant une alliée politique, une compagne de lutte. Même si l’on pourrait rétorquer que Moïse (Moussa) est une figure centrale du Coran, Spike Lee convoque une imagerie plus proche de la Bible, l’un des livres qui aura contribué à établir le canon hollywoodien, avec Shakespeare et la littérature populaire et feuilletonesque du XIXe siècle.

Une image peut en cacher une autre

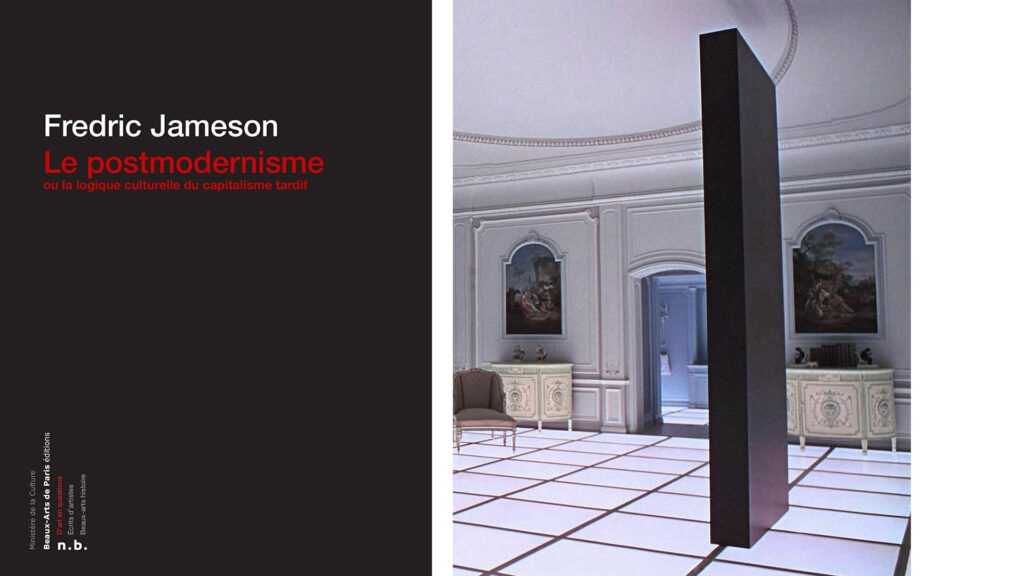

On peut y voir un symptôme de son époque : Malcolm X est sorti en 1992, soit la même année que Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Fredric Jameson y parle du congé donné à l’idée de profondeur, que ce soit dans la peinture, le cinéma ou l’architecture. L’image appelle l’image et dans le cas du cinéma, le real se confond avec le reel3. Une intuition géniale incitera Jameson à voir dans le monolithe de 2001, l’Odyssée de l’Espace la prophétisation d’une nouvelle ère culturelle où tout n’est que surface, platitude, dephtlessness. Le plus grand nom du pop art abonde dans son sens : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous. ». L’imagerie marchande de ses Diamond Dust Shoes se substitue à la glaise des Souliers de Van Gogh, usés, encore lestés du poids du réel, chargés d’un hors-champ : la vie de dur labeur, le travail harassant de la terre.

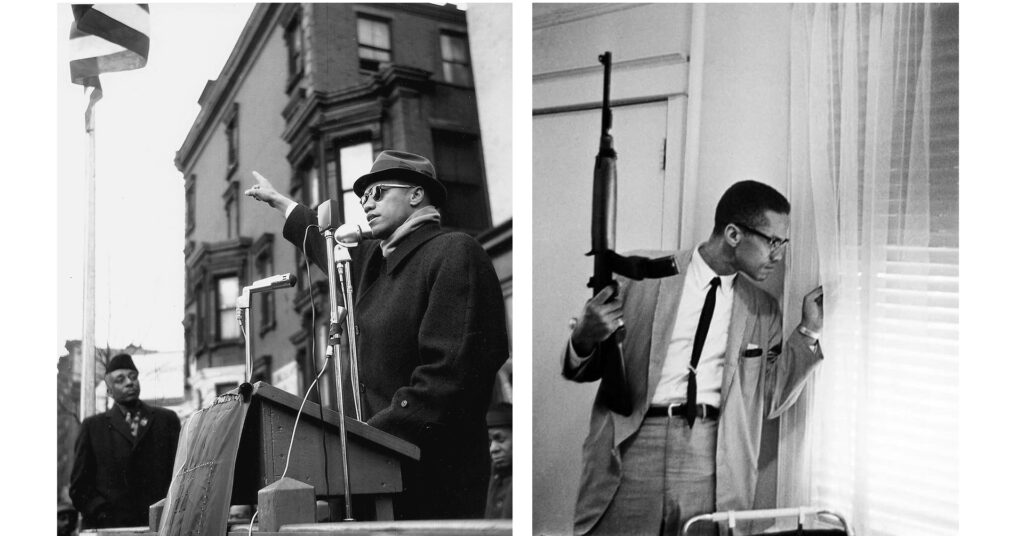

Tout se passe comme si Spike Lee avait lui aussi cédé aux sirènes de cette postmodernité fin de siècle. En définitive, il n’y a pas loin entre Malcolm X et la manière dont Forrest Gump traversera (en courant) le récit national un an plus tard – son aïeul, dont il est le portrait craché, sort tout droit de Naissance d’une nation de D.W. Griffith, la Guerre du Vietnam est ici moins un fait historique qu’une réminiscence des films sur le sujet, avec leur bande-son rock à l’avenant (Jimmy Hendrix, les Rolling Stones et cie). Ce qui était marquant dans Forrest Gump, c’était aussi cette manière inédite d’intégrer le héros aux archives télévisuelles et, à partir de là, de faire basculer le récit dans l’uchronie. Le film de Spike Lee ne se livre pas à une telle réécriture mais il pense la trajectoire de Malcolm comme une somme d’éléments iconiques que le public aura tout le loisir de reconnaître : les déclarations à la presse, le langage corporel qui accompagne les prises de parole d’un monstre d’éloquence (regard concentré, index levé et posé près de l’oreille), le pèlerinage à la Mecque, Malcolm armé d’un M1 Carabine quand sa vie est en danger. Les agents du FBI qui prennent « le démagogue irresponsable » en filature jusque sur le continent africain sont eux aussi des faiseurs d’images : ils « shootent » Malcolm de loin. Ce sont des filmeurs embusqués.

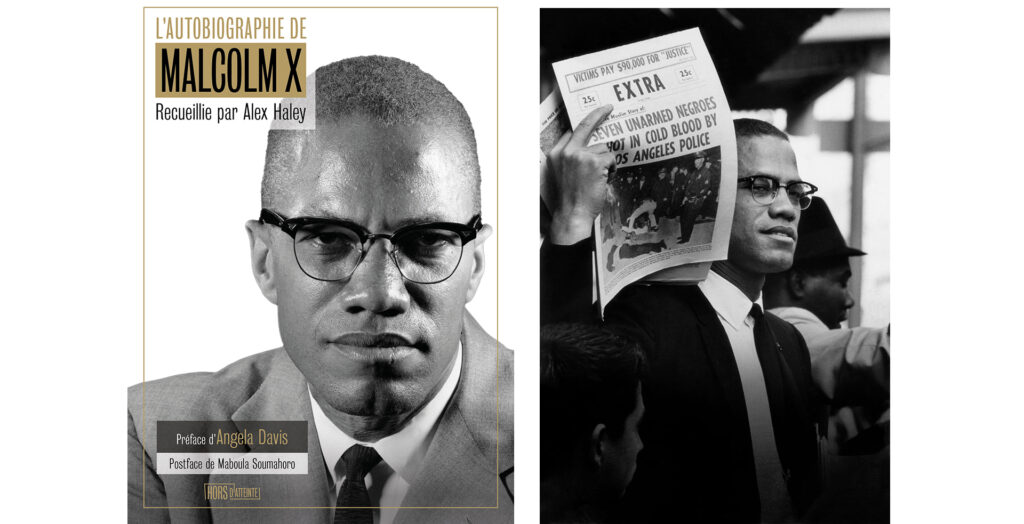

La rivalité entre les mastodontes Malcolm X et JFK d’Oliver Stone, dont on a tant parlé à l’époque, se joue aussi sur ce terrain : celui du pastiche, de la refabrication mimétique. Il faut se demander avec Baudrillard s’il n’y a pas là une sorte de « crime parfait » dont ces œuvres se sont rendues complices alors même que le meurtre était leur grande affaire, le dossier qu’elles entendaient instruire. Le meurtre en question, le voici : le cinéma a supplanté le réel, il l’imite si bien que nous pouvons continuer de croire à son existence, sans savoir que sous la chair du plan, sous sa surface, gît un cadavre. En un sens, James Baldwin ne se trompait pas : toute adaptation hollywoodienne de L’Autobiographie de Malcolm X équivaudrait à un « deuxième assassinat ». Dans l’imaginaire collectif, le visage du leader n’a-t-il pas fini par se confondre avec celui de la star de cinéma Denzel Washington ?

Pacte faustien

En définitive, Malcolm X rend compte de la montée en puissance de Spike Lee mais aussi de l’embourgeoisement – voire de l’essence bourgeoise – de son cinéma. L’extraction sociale du réalisateur se devine d’ailleurs dans l’ambiance « Ivy League » de School Daze, son deuxième long métrage, tout comme dans la bohème chic dans laquelle grandit le saxophoniste de Mo’ Better Blues. Mais on ne peut pas le lui contester : au début des années 1990, Lee est en effet bien placé pour réaliser Malcolm X ; on pourrait même penser qu’il s’y préparait depuis longtemps. Le début de sa filmographie est émaillé de références à Malcolm. On voit ce dernier en photo et on le mentionne dans School Daze. Le carton final de Do the Right Thing réunit les propos « non-violents » de Martin Luther King Jr, et les déclarations de sa (supposée) Némésis sur la nécessité pour les Noirs de se défendre, de réaffirmer leur dignité « par tous les moyens nécessaires ». Pour Lee, il s’agit moins de renvoyer ces deux approches dos à dos que de les mettre en tension, avec l’idée que Martin et Malcolm formeraient une sorte de Janus de la révolution noire américaine des années 50-60. Mais il y a le revers de la médaille : plus on avance dans l’oeuvre de Lee avant Malcolm X, plus il s’entiche de la grande forme hollywoodienne, plus les aspirations et enjeux s’individualisent – art, amour et argent forment la sainte trinité des héros de Lee. La révolution que l’Amérique noire appelait de ses vœux peut attendre…

Dans Malcolm X, les masses se résument à une clameur anonyme, à une horde de figurants mettant en valeur le luxe de la production value. Lee n’aspire à rien d’autre qu’à donner chair à la figure héroïque et humaniste qui se dessine en filigrane dans L’Autobiographie co-écrite avec Alex Haley4 : du pain béni pour cette « usine à rêves » dans laquelle Malcolm voyait une manufacture de mensonges, une fabrique de personnages noirs oncletomisés. A ce titre, l’entente entre Lee et le producteur Marvin Worth, le propriétaire des droits L’Autobiographie à partir de 1967, est révélatrice : le réalisateur chante les louanges de son collaborateur dans un documentaire consacré à la genèse du film.

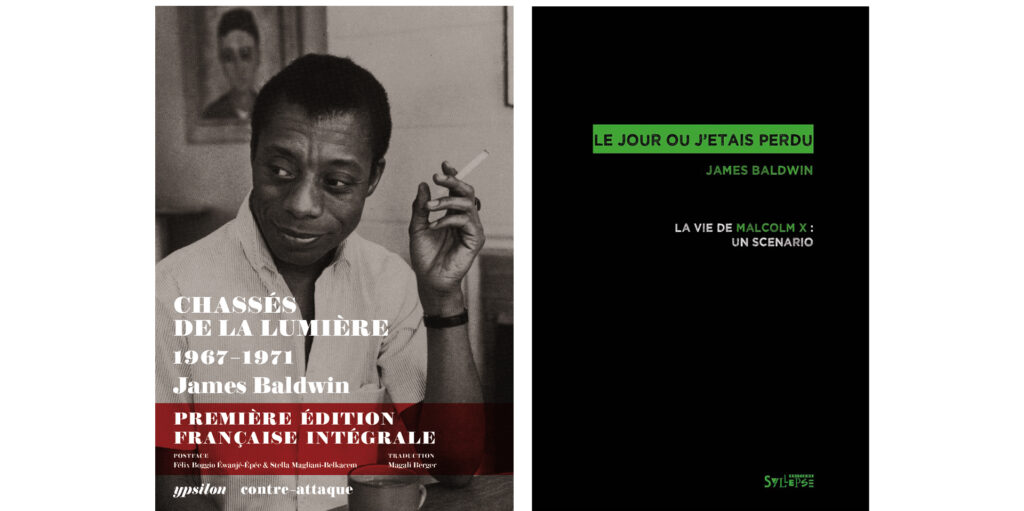

Malcolm par Baldwin : le biopic impossible

Worth est l’homme qui découragea James Baldwin dans ses efforts de porter la vie de Malcolm à l’écran. Ce dernier pressentit la nature diabolique, faustienne de cette expérience avant même d’écrire une seule ligne. Comme il l’écrit dans Chassés de la lumière : « L’idée que Hollywood puisse faire une œuvre honnête sur Malcolm ne pouvait que paraître saugrenue. Et pourtant – je ne voulais pas passer le restant des mes jours à me dire : ça aurait pu être fait si t’avais pas été si froussard. Je sentais que Malcolm ne m’aurait jamais pardonné pour ça. Vivant, il avait confiance en moi et j’estimais qu’il me faisait encore confiance, mort, et cette confiance, en ce qui me concerne, m’obligeait. ».

Dans son scénario, Baldwin organise une structure complexe, faite d’enchâssements successifs, d’allers-retours dans le temps. Elle est anti-hollywoodienne, plus proche des cinémas de la modernité européenne ou du Nouvel Hollywood que du classicisme adopté par Lee. Le montage aurait parachevé l’image diffractée de Malcolm et en cela représentative de sa complexité. Il avait « tant de noms » rappelle Baldwin à plusieurs reprises : Malcolm Little, Detroit Red, Malcolm X, Omowale (« le fils qui est revenu »), Al-Hâjj Mâlik al-Shabazz الحاج مالك الشباز . Ce récit deviendra l’ouvrage Le jour où j’étais perdu. A l’instar de Worth, Spike Lee trouve lui aussi la chose confuse. Il en fait cas mais il veut la retravailler. Il privilégiera la linéarité, l’approche chronologique, malgré quelques flash-backs inclus ici et là. D’une durée ogresque, comparable à celle de JFK, Malcolm X est une courbe instable avec ses creux et ses pics. Le film souffre des travers inhérents au biopic, ce compromis entre la page Wikipédia et la nécro – le genre rappelle que le récit d’une vie n’a d’extrémités que celles que la mort peut offrir. Paradoxe du biopic : il opère depuis la tombe et, depuis vingt ans, il est l’un des genres les plus vivants qui soit.

Le patrimoine au détriment de la vérité

Il y a un monde entre un James Baldwin qui a vécu dans le ghetto et fréquenté les sommités de la révolution noire américaine et un Spike Lee issu des classes aisées qui gère la chose en business man, en cinéaste-notaire garant des intérêts moraux et financiers des héritiers. En se plaçant sous l’autorité de Betty Shabazz, créditée comme consultante, il se préoccupe moins de cinéma que de patrimoine. Cela relèverait de l’anecdotique si la mainmise de l’épouse n’engendrait pas deux choix significatifs : le couple Betty-Malcolm s’en trouve idéalisé, tandis que la sœur Ella Collins est reléguée dans le hors-champ, alors qu’elle fut un soutien moral et financier de premier plan. C’est elle qui fut la mécène du Hajj de Malcolm, que le film reconstitue avec grandeur, en marchant sur les traces de l’immense fresquiste David Lean. Si Ella est absente du film, c’est parce que Betty la déteste : « Je n’ai aucun respect pour cette femme » déclarera-t-elle au Boston Globe en 1992. De son côté, Ella pense que « Spike Lee ne recherche que l’argent et le prestige. Il n’y connaît rien ».

La mésaventure baldwinienne nous enseigne que tout commerce entre la question « Malcolm X » et Hollywood doit susciter la plus grande méfiance. C’était le cas dans les années 1960, quand l’industrie envisagea un Charlton Heston tout en blackface pour le rôle principal.

à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté (1963)

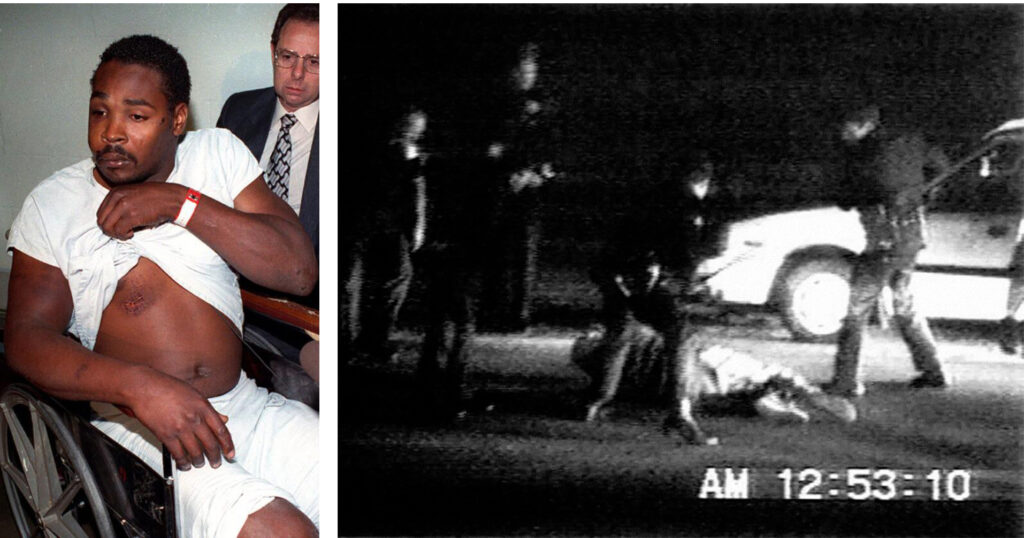

C’est encore le cas trente ans plus tard, quand Lee donne l’illusion de retravailler l’image de Malcolm à l’aune des luttes présentes : dans le générique de début, le tabassage de Rodney King par la police se juxtapose à la rhétorique incendiaire du « brillant prince noir ». En alternance, le « X » légendaire se forme à la faveur de l’embrasement du drapeau américain. La prochaine fois le feu ! semble promettre cette ouverture saisissante, quand en réalité elle se contente d’attraper l’actualité brûlante au vol, pour créer un choc de courte portée5.

Pendant ce temps, l’Amérique noire s’enflamme, le conservatisme de l’administration Bush père tente de saccager le Civil Rights Act de 1964, arguant que la minorité a droit à moins d’égards que la majorité, et ce après huit années de reaganisme délétère pour les couches les plus pauvres de la communauté noire. C’est cette indignité permanente qui relança l’intérêt pour Malcolm X du côté des classes populaires, tandis que celui pour Martin Luther King Jr. déclinait. La deuxième insurrection de Watts, déclenchée par les violences suprémacistes subies par Rodney King, est le signe que l’Amérique n’a pas les moyens de s’offrir la color-blindness dont rêvent les hautes instances, au prétexte que des icônes comme Michael Jordan ou Michael Jackson arrivent bien, elles, à transcender les barrières raciales.

Quand il fait appel à des stars de cet acabit pour boucler le budget de Malcolm X, Spike Lee est héroïque parce qu’il peut se le permettre. Il vit dans un luxe auquel Malcolm lui-même n’aura pas goûté, si ce n’est au cours de ses voyages visant à internationaliser la lutte. Portée devant l’ONU, la cause avait une autre gueule : il n’était plus question de « droits civiques » mais de droits humains et, en se rapprochant des pays africains libérés, il s’agissait de subvertir la ligne de partage. Dans la perspective du panafricanisme, les Noirs des États-Unis ne forment plus une humanité minoritaire, et l’Islam, pratiqué dans les nations-sœurs, n’est plus une spiritualité de troisième catégorie. Le film ne dit rien de cette révolution aux accents décoloniaux qui n’a pu ou n’a su se matérialiser. La mort de Malcolm est passée par là, et le soutien qu’on lui apporta fut tout relatif. Son retour sous les traits d’un autre acteur dans un autre film pose toutefois une question à laquelle il faut tenter de répondre : à défaut d’une révolution en acte, pourrait-on envisager une manière proprement révolutionnaire de faire du cinéma ?

Malcolm nouveau millénaire

Si le film de Spike Lee ne représente pas l’alpha et l’oméga du cinéma de Malcolm X (ce n’est pas ce qu’on lui demande), il s’impose comme une étape majeure dans la grande séquence de « reconstruction de l’image posthume » du leader prophétique, initiée dès les années 1960 avec le jazz. Ne remettons pas en question son statut de monument culturel : c’est grâce à Spike Lee que, pour la plupart, nous avons découvert une telle figure, non en lisant des ouvrages sur le sujet.

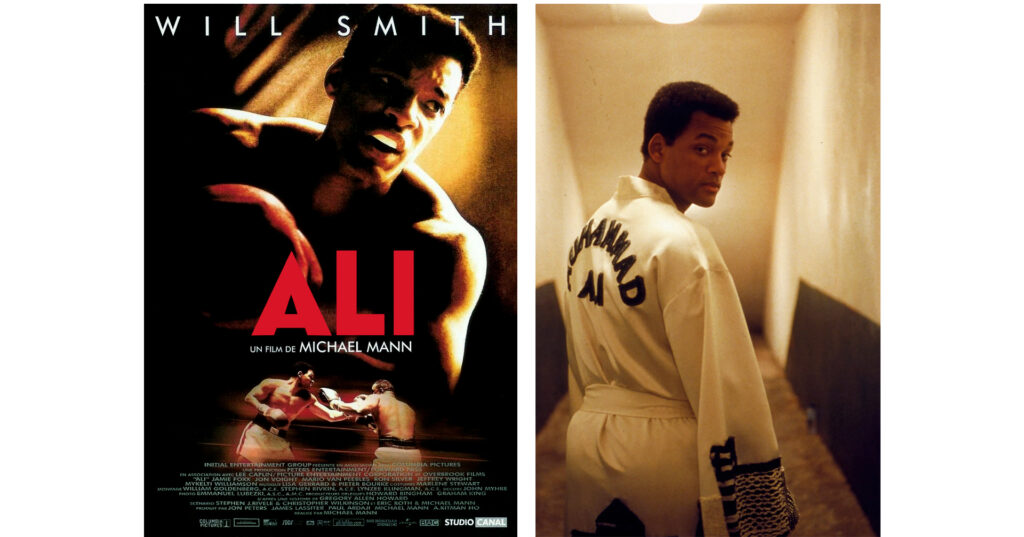

Revenons maintenant sur la timeline du cinéma de Malcolm X : il y a le précédent baldwinien déjà évoqué, il existe un documentaire réalisé en 19726 et il y aura en 2001 le Malcolm X figurant dans le biopic Ali. Cette présence appelle quelques commentaires. La démarche relève à la fois de la rupture et de la continuité : Ali ne serait pas ce qu’il est sans Malcolm X. Ce qui est fait n’est plus à faire ; c’est parce que Spike Lee a pavé le chemin que Michael Mann a les coudées franches et peut réinventer Malcolm, l’éclairer sous une autre lumière.

Ali, c’est d’abord une scène d’exposition aussi longue qu’époustouflante. Elle est bâtie autour d’une « sainte trinité ». Chaque pilier de cette trinité fait ce qu’il sait faire : Mohammed Ali court et boxe, Malcolm X prêche de ne pas tendre l’autre joue, Sam Cooke chante et fait chavirer les coeurs. En s’appuyant sur la musique du soulman, en pleine performance au Copacabana, Mann dessine un portrait vibrant et incarné de l’Amérique noire des années 1960. A l’ivresse procurée par la soul music et le montage, d’une extrême fluidité, s’ajoute cette idée folle consistant à insérer des plans tournés en caméra DV. Ils montrent les foulées d’Ali sous un ciel nocturne presque hostile, en adéquation avec le sentiment provoqué par le passage d’une voiture de police (l’un des deux flics interpelle l’athlète d’un « son»7 bien paternaliste). Ici, la texture numérique fait l’effet d’un coup de tonnerre, d’une greffe inhabituelle et qui prend instantanément. Le concentré de Black History imaginé par Mann se présente sous une forme hybride que personne n’avait osé proposer.

assassiné par balle dans des conditions mystérieuses en 1964 dans un motel californien

A nouveaux siècle et millénaire, nouveau cinéma ? Il est permis de le penser tant le geste de Mann est radical : d’un côté, réaliser une œuvre à l’effigie d’un Black Muslim et membre de la Nation of Islam dans l’immédiat après-11 septembre, alors qu’on entre dans un nouvel âge de l’islamo-arabophobie, et, de l’autre, imaginer un dispositif de mise en scène révolutionnaire qui célèbre la culture noire américaine dans toutes ses strates – spirituelle, sociale, artistique, politique. Quand il aspirait à être un documentariste et non ce styliste que l’on connaît désormais, Mann a filmé mai 68 (Insurrection, toujours invisible), il s’est imprégné de la pensée des Black Panthers. Plus tard, la blackness fera partie intégrante de son oeuvre. Mann ne pouvait pas ignorer la postmodernité – ou ne pouvait pas être ignoré d’elle – mais il la prendrait par le col, en pointant l’accès à la fortune comme une aliénation de classe. Chez Mann, on s’enrichit à la manière de Faust, au détriment du principe de réalité. Mann donnerait à ses « mirages contemporains » (Jean-Baptiste Thoret) une couleur marxiste, nourrie par ses lectures et par une culture politique qui est celle de sa jeunesse – les années 1960-70. Aussi, à bien des égards, Ali apparaît comme un retour aux sources.

Comme l’annonce la séquence d’ouverture, l’une des arches narratives d’Ali est la relation entre Malcolm X et Mohammed Ali, alors qu’elle était l’un des angles morts du biopic de Spike Lee. Ce lien fraternel est connu du public mais il trouve ici une expression renouvelée, grâce à la présence magnétique de l’acteur qui interprète de Malcolm, Mario Van Peebles, lui-même légataire d’une histoire au confluent du cinéma et des luttes noires (il est le fils de Melvin Van Peebles, réalisateur de Sweet Sweetback’s Baad Asssss Song et musicien). Le Malcolm de Lee prenait forme laborieusement, sur la durée, par accumulation. Pour donner une identité forte à celui d’Ali, il s’agit cette fois de procéder par soustraction, en faisant beaucoup en peu de temps. Mario Van Peebles apparaît durant les cinquante premières minutes, jusqu’au moment où Mann se confronte à son tour à la reconstitution de la tragédie du 21 février 1965. Elle ne souffre pas de la comparaison avec le film de Spike Lee. Mann est rivé à Malcolm, à son point de vue, à son corps, à son regard. Il saisit avec force le moment où la vie le quitte, il a l’intelligence de reléguer hors-champ la préparation du meurtre et l’identité des tueurs, encore incertaine. Ce point aveugle est une belle manière de rendre compte de l’inachevé de l’oeuvre politique de Malcolm, en même temps qu’elle laisse entrevoir la vaste trame dans laquelle fut prise sa mort précoce8. Le cinéma de Mann baigne dans l’imaginaire du film de complot post-JFK et Ali ne déroge pas à la règle.

Une figure centrale

On se souvient que James Baldwin ouvrait son adaptation de l’Autobiographie avec la mort de Malcolm. Dans la première page, il précisait qu’on entend une « musique soul ». Laquelle ? Avait-il en tête l’hymne « A Change is Gonna Come » ? C’est ce que laissent penser les choix de Spike Lee et de Michael Mann, frappants dans leur similitude autant que par leur différence. Lee intègre l’original de Sam Cooke lorsque Malcolm se rend en voiture vers une mort certaine (l’Audubon). Le moment est solennel. Éteint, épuisé, l’homme n’est déjà plus. Mann opte, lui, pour une reprise live d’Al Green. Le contexte d’apparition du morceau est légèrement différent : il saisit les réactions, le contrechamp émotionnel du drame. Informé par un piéton en furie, Mohamed Ali immobilise son véhicule. Même s’il avait tourné le dos à un Malcolm tombé en disgrâce, le boxeur Black Muslim est envahi par la tristesse et la colère.

Les résonances entre les deux films appellent une dernière remarque : depuis les années 1990, l’univers audiovisuel autour de Malcolm X a généré ses propres patterns. Angela Bassett, qui interprète Betty Shabazz chez Lee, remet ça dans Panther de Mario Van Peebles. Chez Mann, le rôle d’Elijah Muhammad est confié à Albert Hall, lequel jouait Baines, l’homme qui éveille Malcolm Little à la sagesse islamique dans Malcolm X. Plus récemment, c’est l’excellent Nigel Thatch qui prête ses traits et sa voix rauque idoine au porte-parole de la Nation of Islam dans la série Godfather of Harlem, après avoir convaincu dans Selma d’Ava DuVernay. La création de Thatch est remarquable, et elle gagne en profondeur en s’inscrivant dans la répétition du récit sériel. Difficile de savoir s’il faut s’agacer ou se réjouir de ces doublons. Ils figent les représentations, ils se situent à l’opposé de ce que l’homme incarnait – la réinvention de soi. En même temps, ces doublons donnent chair à l’idée qu’il avait plusieurs visages, ils témoignent de l’intérêt renouvelé pour Malcolm.

Son centenaire ainsi que la nouvelle traduction française de son Autobiographie arrivent dans un moment d’intense islamophobie et arabophobie, et de centralité de la lutte palestinienne. Il faut combattre l’une et il faut embrasser l’autre, il en va de notre âme : « A travers Malcolm X, nous reconnaissons ce que nous sommes et nous reconnaissons nos espérances. Chaque indigène partage un peu de sa fierté retrouvée et recouvre sa dignité. Le portrait de Malcolm X accroché à un mur incite à la résistance. Et à ce titre, la figure mythique de Malcolm X est essentielle. » écrit Sadhi Khiari. Il faut réinvestir Malcolm. Nous avons encore besoin de lui.

Pour prolonger

- « Il n’y a rien de comparable au monde ! » ↩︎

- J’emprunte l’expression à Manning Marable, à qui je dois également la formule de « reconstruction posthume de son image », mobilisée dans cet article. ↩︎

- En anglais, ces deux mots désignent respectivement la « réalité » et la « bobine de film ». bell hooks reprendra cette confusion à son compte en intitulant son premier ouvrage sur le cinéma Reel to Real. Race, Class and Sex at the Movies. ↩︎

- Il faut préciser que cet auteur républicain n’a été ni un compagnon de lutte, ni un complice pour Malcolm. Il est moins mû par des convictions politiques que persuadé de collaborer à un ouvrage au fort potentiel commercial. ↩︎

- Les événements surviennent le jour d’une projection-test de Malcolm X. Lee prendra acte sur la table de montage. ↩︎

- Malcolm X d’Arnold Perl est constitué exclusivement d’images d’archives. Le résultat est concis, efficace et au final poignant. Car l’éloquence jazzy, les discours incendiaires, les traits amaigris, l’humour et le large sourire même dans la pire des adversités sont ceux du vrai Malcolm. Qui peut rivaliser avec ça ? Il est évident que cette adaptation purement documentaire de l’Autobiographie a constitué une base de travail pour Spike Lee (et pour un Denzel Washington plus investi que jamais). Les deux films privilégient la linéarité et ils se terminent avec la superbe oraison funèbre d’Ossie Davis qualifiant Malcolm de « brillant prince noir ». ↩︎

- « Fils », en anglais, qu’on peut traduire ici par « petit » ↩︎

- Le mystère autour de la mort de Malcolm X perdure. Elle ne se résumerait pas à des représailles sanglantes de la part de la Nation of Islam ou de quelques-uns de ses membres ayant agi de manière isolée, dévorés par le ressentiment. En 2024, ses filles ont porté plainte contre le FBI, la CIA et la police de New-York pour complicité de meurtre. Il semble que l’herméneutique de son martyr ait encore de beaux jours devant elle. ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.