Les transformations des tâches d’encadrement et de gestion d’entreprise déterminent la morphologie d’une fraction des classes moyennes : les cols blancs, catégorie qui regroupe les employés de bureau, les agents de maîtrise, les managers et, plus généralement, les salariés qui ne sont pas directement liés à la fabrication des biens et des services. Élastique et à l’origine péjorative, la notion de « cols blancs » est apparue aux Etats-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale sous la plume de l’écrivain socialiste Upton Sinclair, développée en ces termes : « les petits subalternes du monde des affaires, les pauvres employés de bureau, qui sont souvent les prolétaires les plus exploités, mais qui, parce qu’ils ont le droit de porter un col blanc et de travailler dans un bureau avec le patron, se considèrent comme des membres de la classe capitaliste »1.

Jusqu’à la cessation officielle de son utilisation aux Etats-Unis par le Bureau of Labor Statistics en 1970, la catégorie désignait «les professionnels, les techniciens, les gestionnaires et les administrateurs, à l’exception des ouvriers agricoles, des vendeurs, des employés de bureau et des travailleurs assimilés». Les implications politiques de la diffusion des cols blancs en général et des managers en particulier, une mutation sociologique qui va de pair avec les métamorphoses du capitalisme, ont suscité d’intenses débats dans les partis de gauche depuis la fin du 19e siècle.

Un produit du capitalisme monopoliste

Les questions de l’appartenance de classe et du comportement politique des cols blancs permettraient de classer les différentes analyses marxistes qui se sont affrontées, sur le terrain de la problématique des cols blancs, depuis la publication des Présupposés du socialisme (1899) d’Edouard Bernstein, le premier socialiste à tirer des conclusions réformistes de l’extension de cette couche sociale aux débuts du capitalisme monopoliste2.

Pour Rudolf Hilferding, pionnier de l’analyse du management moderne, la séparation de la gestion et de la propriété de l’entreprise fait de la première une « fonction spéciale d’ouvriers salariés et d’employés bien payés. En même temps, les postes les plus élevés deviennent des positions influentes qui, selon les possibilités, semblent accessibles à tous les employés. Le désir de faire carrière, d’obtenir de l’avancement, qui se développe dans chaque hiérarchie, s’éveille ainsi chez chaque employé et étouffe ses sentiments de solidarité. Chacun espère grimper avant les autres et s’évader de sa condition semi-prolétarienne pour accéder au niveau d’un revenu capitaliste. Plus le développement des sociétés par actions est rapide, plus grandes leurs dimensions, et plus est important le nombre des postes, surtout les plus influents et les mieux payés. Les employés ne voient d’abord que cette harmonie des intérêts et, comme chaque position ne leur paraît qu’un passage vers une autre, plus élevée, ils s’intéressent moins à la lutte pour leur contrat de travail qu’à celle du capital pour l’élargissement de sa sphère d’influence.»3. En ce sens, le capitalisme monopoliste a projeté les managers au cœur du débat sur l’évolution de la structure sociale. Et, comme à l’accoutumée au 20e siècle, les tendances perceptibles aux États-Unis indiquaient leur avenir aux autres sociétés.

Quelle lutte des classes ?

Depuis les années 1930, la sociologie américaine fait de la « révolution managériale »4 le chant du cygne des perspectives révolutionnaires de la lutte des classes. Les rôles joués par les managers dans l’organisation, l’administration et la gestion des entreprises ont ouvert la voie à des reformulations de la problématique de l’appartenance de classe des membres de ces couches intermédiaires, fussent-elles salariées. Avec la séparation de la gestion et de la propriété du capital, l’antagonisme entre travailleurs et propriétaires des moyens de production a été remplacé par des relations tripartites entre propriétaires-actionnaires, ouvriers et managers chargés de la gestion et de l’administration de la production. Ainsi, le problème du degré d’autonomie des cols blancs se place rapidement au cœur des discussions sur le rôle politique des « nouvelles classes moyennes » ou de la « nouvelle petite bourgeoisie », ainsi que les sociologues américains et les marxistes désignent, respectivement, ces catégories en pleine expansion durant l´après-guerre. En 1950, 23 % de la main-d’œuvre du secteur industriel américain n’était pas engagée dans un travail de production. Cette même catégorie représentait 47% en 1988.

Mais les cols blancs ne se distinguent pas seulement du reste des masses salariées par leur place et leur statut dans les rapports économiques. A la différence aux ouvriers, leurs luttes et leurs revendications ne s’articulent pas autour de l’exploitation. De même, leur cohérence en tant que groupe social ne semble pas menacée par la paupérisation, la concurrence et la concentration de la propriété qui hantent les conditions de vie de la petite bourgeoisie urbaine et rurale traditionnelle : petits et moyens commerçants, entrepreneurs, artisans, agriculteurs indépendants et, en général, les représentants de la petite production et de la petite propriété.

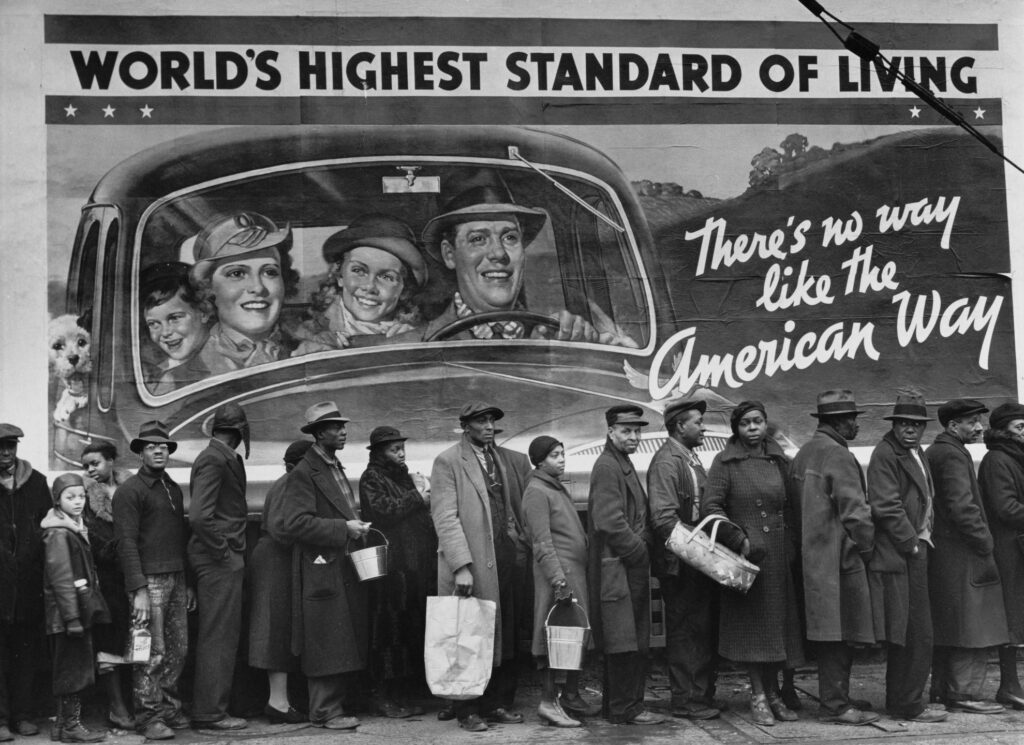

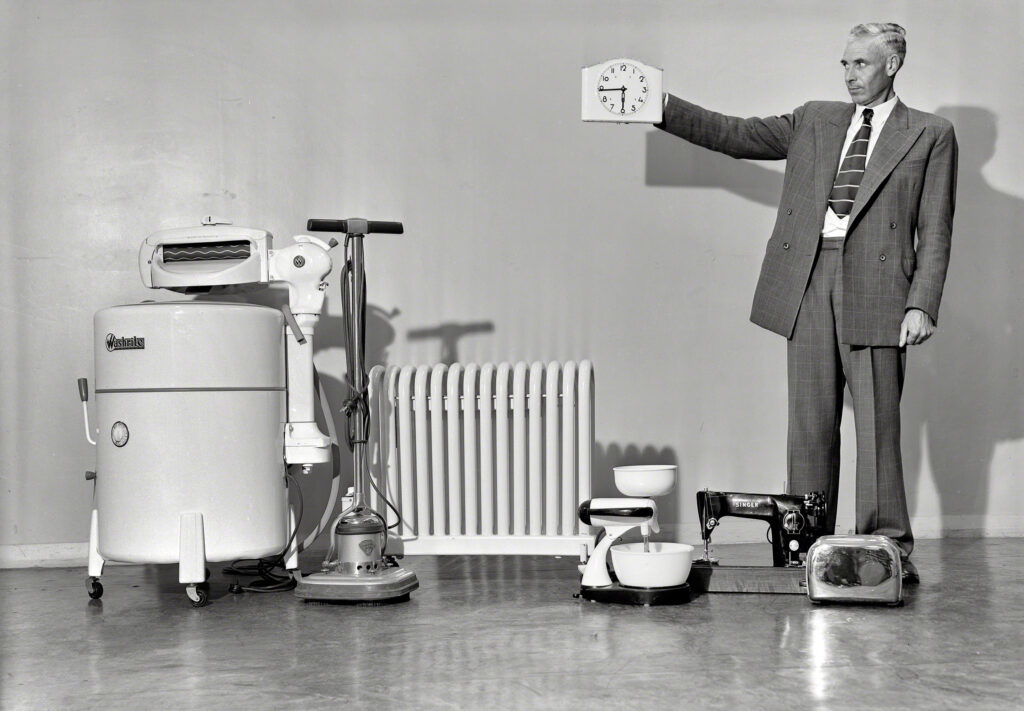

Une classe-appui du pouvoir politique d’après-guerre

Leur rôle dans les affaires, leurs qualifications, leur stabilité professionnelle, leur carriérisme et leur désir de distinction ont permis aux cols blancs d’accéder à des niveaux de consommation et de crédit qui les ont placés à l’avant-garde du développement des modèles de consommation de masse. Pour toutes ces raisons, leur conscience politique oscille entre le soutien aux syndicats et aux partis modérés (conservateurs ou réformistes) d’une part, et une indifférence politique marquée d’autre part. Charles Wright Mills définissait comme suit ce dernier problème dans les Etats-Unis d’après-guerre : « Ils sont étrangers à la politique. Ils ne sont ni radicaux, ni libéraux, ni conservateurs, ni réactionnaires ; ils sont inactionnaires ; ils sont en dehors du mouvement. Si nous acceptons la définition grecque de l’idiot comme un homme privatisé, alors nous devons conclure que les citoyens américains sont aujourd’hui largement composés d’idiots »5. Soixante ans plus tard, cette appréciation de Mills n’a pas été réfutée, comme le montre le comportement de ces couches sociales aux élections aux États-Unis depuis 2016 : un taux d’abstention supérieur à 45 % ; une répartition quasi parfaite des votes des revenus moyens et élevés entre les deux grands partis.

En revanche, ce qui est plus sûr c’est que la conscience des cols blancs a été essentielle dans l’inclinaison des classes moyennes comme « classe appui » du capitalisme d’après-guerre, comme le notait Poulantzas6, indépendamment des traditions politiques nationales. De ce point de vue, l’histoire des investissements étrangers des entreprises américaines inaugure l’histoire de la mondialisation des modèles managériaux, des modes de consommation, des formes culturelles et idéologiques des cols blancs. Dans le tiers-monde, l’extension du nombre de cols blancs constitue souvent un objectif majeur des programmes de modernisation et de développement. Plus qu’une classe-tampon entre nantis et miséreux, les comportements politiques associés à l’extension de ce groupe social sont considérés comme des antidotes à l’ambivalence des petites bourgeoisies traditionnelles dans les affrontements politiques de classes. Si la question des cols blancs a condensé les polémiques sur la polarisation et les formes de la lutte des classes dans le capitalisme monopoliste jusqu’aux années 1970, la financiarisation de l’économie a entraîné, dans les dernières décennies, de profondes transformations dans la situation et les formes de la conscience politique de ce noyau dur des classes moyennes.

De l’ambivalence politique des cols blancs en régime néolibéral

Pour les managers, la phase contemporaine du capitalisme signifie d’abord la fin de leurs illusions d’autonomie en tant qu’organisateurs de la production. La libéralisation financière et la mondialisation ont détruit les conditions qui régissaient, depuis l’après-guerre, les relations entre les propriétaires-actionnaires d’une part et les managers de l’autre. Ce bouleversement intervient comme résultat de la généralisation d’une gouvernance d’entreprise entièrement soumise aux exigences de propriétaires-actionnaires avides et dont la puissance est décuplée avec la centralisation de leurs titres dans de grands portefeuilles aux mains «d’investisseurs institutionnels». Avec ce changement de gouvernance, la reproduction de la domination des actionnaires réclame dorénavant des formes et procédés spécifiques de subordination des catégories socioprofessionnelles en charge des tâches de management et de direction des entreprises. Un nombre croissant d’études souligne comment les formes organisationnelles, culturelles et idéologiques associées au management des firmes contemporaines favorisent l’intériorisation de nouvelles formes d’assujettissement7.

Dans la foulée, la transformation des modalités de rémunération des managers – indexation d’une partie de leurs revenus sur la valeur boursière des entreprises, parachutes dorés etc. – consolide une alliance entre les actionnaires et les couches supérieures du management converties en une sorte d’aristocratie des cols blancs. C’est cette communauté d’intérêts qui, pour certains observateurs, est à l’origine des blocs de pouvoir contemporains.

Cet assujettissement des cols blancs s’appuie objectivement sur la concurrence exacerbée qui résulte de la massification des différentes catégories de professionnels. Il s’appuie également sur les changements technologiques qui ouvrent la voie à des restructurations de l’ensemble des conditions et du contenu du travail administratif et managérial. Les méthodes de production post-fordistes et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) accélèrent la dévalorisation du travail administratif8. Les conséquences de ce phénomène rétrécissent et assombrissent les perspectives et aspirations des cols blancs sur le moyen terme.

Ainsi depuis la fin des années 1980 on assiste à l’accélération d’au moins quatre phénomènes :

- Conversion des tâches administratives en « taylorisme assisté par ordinateur » ;

- innovation et généralisation de procédés despotiques de contrôle du travail à tous les stades du cycle du capital non directement liés à la fabrication de biens et de services9 ;

- creusement des écarts salariaux entre catégories de cols blancs et entre membres d’une même catégorie ;

- réduction des effectifs (white collar downsizing) et suppression de certaines fonctions dans les grandes entreprises.

Enfin, plus récemment, l’introduction massive de l’IA générative semble renforcer ces tendances : 60 % des 25 000 cols blancs interrogés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, au Brésil, en France et en Italie estiment que leur emploi deviendra obsolète avec l’IA générative10. L’ensemble de ces phénomènes se trouve au fondement d’un double processus de fractionnement de la composition des cols blancs et de déchirement de leur conscience de classe. D’où les antinomies qui conditionnent le comportement politique d’individus prisonniers de représentations réifiées – comme l’avait pressenti Upton Sinclair – et accrochés à des modes de consommation distinctifs et aliénants.

Une conscience de classe déchirée

Les niveaux de vie et de consommation n’ont pas seulement structuré les discussions sur les contradictions de la conscience politique et l’aliénation des cols blancs et des couches moyennes en général11. Ils ont nourri diverses thèses sur la mutation de la composition et l’affaiblissement de la conscience de classe12; une controverse qui remonte, sous sa forme marxiste tout au moins, aux considérations de Engels et Lénine sur les couches les mieux rémunérées des ouvriers ou «aristocratie ouvrière».

Aujourd’hui, les indicateurs sur les niveaux de consommation et de crédit à la consommation font dorénavant partie des critères de définitions des classes moyennes que proposent plusieurs instituts chargés de la production des statistiques économiques et sociales. En France, entre 40 % et 58 % des ménages appartenant aux classes moyennes « inférieures » et « moyennes » (les ménages situés entre le troisième et le septième décile tel qu’ils sont construits par l’INSEE) avait contracté un endettement (crédit à la consommation et/ou immobilier). La part de leur revenu mensuel disponible absorbée par les remboursements (intérêts et capital) oscille entre 22 % et 37,8 %13. En même temps, la durée des crédits tend à s’allonger, notamment chez les jeunes ménages. Mais c’est de nouveau aux Etats-Unis qu’on observe le mieux comment le crédit booste un régime de surconsommation, notamment au sein des couches moyennes et « aisées » des travailleurs.

D’une manière générale l’évolution des perspectives de consommation des cols blancs constitue un thermomètre indirect des oscillations politiques de larges pans des classes moyennes aujourd’hui. C’est que dans les conditions du capitalisme monopoliste financiarisé, l’endettement des cols blancs pèse beaucoup plus lourd qu’auparavant dans le conditionnement de leur conscience et de leur comportement politiques.

La « chaîne dorée » de l’endettement

Aux Etats-Unis, le surendettement s’impose dans le paysage juridique à la fin des années 198014. Si ses principales formes, à commencer par les crédits hypothécaires et prêts étudiants, se sont depuis imposées comme sujets politiques et électoraux majeurs, il n’en demeure pas moins que le crédit à la consommation continue à fonctionner comme une « chaîne dorée » (Marx15) qui ligote les travailleurs au capital. C’est d’ailleurs toute la portée et la limite de l’un des thèmes politiquement les plus mobilisateurs lors des récentes crises : la dénonciation de l’affrontement entre les ménages endettés d’une part et les institutions financières d’autre part. Tel est l’un des dénominateurs communs de la propagande des partis et des candidats à succès électoral depuis la crise de 2008 tant aux États-Unis qu’en Europe. Ainsi, Barack Obama et le Parti démocrate ont ressuscité le slogan « Main St. vs. Wall St. » : une expression populaire dans les années précédant la crise de 1929 et pendant le New Deal qui désigne allégoriquement dans la tradition politique nord-américaine l’antagonisme entre les masses laborieuses endettées et les institutions créancières et rentières.

De gauche ou d’extrême droite, la critique plus ou moins radicale du parasitisme de la finance s’est imposé comme leitmotiv des forces politiques qui ont le vent en poupe depuis la crise des subprimes. Elle correspond à une forme qui préside aux subjectivations des contradictions du capitalisme contemporain : l’opposition entre débiteurs et créanciers. Si elle a le mérite de mettre en évidence les formes les plus crues du paradoxe de la misère dans l’opulence, cette opposition oblitère toutefois la considération d’antagonismes plus profonds. En ce sens la prolifération de la notion floue de « populisme » repose, économiquement, sur cette opposition entre débiteurs et créanciers en tant que représentations spontanées de la lutte des classes dans le capitalisme monopoliste financiarisé.

Des salariés précaires contre… des fonctionnaires

Mais plus profondément, l’ambivalence politique des cols blancs s’enracine dans la spécificité de la conscience qu’ils ont de la dégradation de leurs conditions de travail et de vie. Comme le montre un film de Costa-Gavras (Le couperet, 2005), la subjectivité politique des cols blancs est prisonnière, d’un côté, de leurs aspirations matérielles et de distinction et, de l’autre, de la fin des perspectives de stabilité de l’emploi, du fouet du chômage, de la menace du travail précaire et de la pression du darwinisme social qu’accroît le stress de la concurrence.

En ce sens, les mouvements sociaux des dernières décennies enregistrent un sentiment croissant d’appartenance des managers et cadres à la classe des travailleurs salariés. En témoigne la participation de larges secteurs de cols blancs aux mobilisations syndicales et politiques depuis les années 1990. Cependant, ce rapprochement s’accompagne d’une méfiance à l’égard d’autres catégories sociales intermédiaires. C’est le cas, par exemple, des rapports entre les managers du privé et les fonctionnaires qui bénéficient d’une plus grande sécurité de l’emploi ; différence qui conditionne la manière dont les premiers prennent conscience de la dégradation de leur situation professionnelle.

Cette opposition entre les salariés du public et les cols blancs des entreprises privées est devenue un lieu commun que les bourgeoisies et la grande presse libérale exploitent à l’envi pour alimenter les divisions de certains mouvements sociaux et/ou justifier des réformes régressives du travail dans le secteur public. Si le néolibéralisme a placé les cols blancs dans l’impossibilité de maintenir une position indépendante dans le conflit entre le travail salarié et le capital, cela n’a pas nécessairement conduit à une plus grande solidarité de classe. L’exacerbation des antagonismes entre fractions des classes moyennes est une caractéristique majeure de la dynamique de classe aujourd’hui.

NDA : Une version préliminaire de ce texte a été publiée dans la revue Memoria du Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS) au Mexique en 2016.

- Upton Sinclair, The brass check. A study of American journalism, 1919 (2003). ↩︎

- Edouard Bernstein, Les présupposés du socialisme, Paris, Éditions du Seuil, 1899 (1974) ↩︎

- Rudolf Hilferding, Le capital financier : étude sur le développement récent du capitalisme, Paris, Minuit, 1910 (1970). ↩︎

- L’expression fut lancée par le sociologue et ancien trotskiste James Burnham en 1941; cf James Burnham, Managerial Revolution : What is Happening in the World, New York, John Day, 1941 (traduit en français en 1947 par Calmann-Lévy sous le titre “l´ère des organisateurs”). ↩︎

- “They are strangers to politics. They are not radical, not liberal, not conservative, not reactionary; they are inactionary; they are out of it. If we accept the Greek’s definition of the idiot as a privatized man, then we must conclude that the U.S. citizenry is now largely composed of idiots”. Charles Wright Mills, White Collar: The American Middle Classes, Oxford University Press, 2002, p. 328. ↩︎

- Nicos Poulantzas “Les classes sociales”, L’homme et la société, revue internationale de recherches et de synthèses sociologiques, no 24-25, avril-septembre 1972, pp. 23-55. ↩︎

- Gaëtan Flocco, Des dominants très dominés. Pourquoi les cadres acceptent leur servitude, Raison d`agir, Paris, 2015 ; Johann Chapoutot. Libres d’obéir. Le management du nazisme à aujourd’hui. Paris, Gallimard, 2020. ↩︎

- Confirmant en partie la thèse défendue par l’ouvrier américain et économiste autodidacte Harry Braverman dans son étude classique Travail et capitalisme monopoliste, Maspero, Paris (1974) 1976. Notons que Siegfried Kracauer associait, d’un point de vue sociologique, le phénomène de la prolétarisation des couches inférieures des « employés » aux progrès de la rationalisation de l’organisation du travail dans l’Allemagne des années 1920 (Siegfried Kracauer, Les Employés : Aperçus de l’Allemagne nouvelle. Paris : Belles Lettres 2012). ↩︎

- Dans Trabajo y sujeción: El dispositivo de poder en las fábricas de lenguaje, étude sur la genèse et l’évolution des formes de domination du travail, Natalia Radetich propose une analyse de nouvelles formes de « pouvoir disciplinaire » à partir de l’observation de l’industrie des centres d’appels (call centers). ↩︎

- Caroline Talbot, “Aux Etats-Unis, l’IA générative s’attaque aux métiers des cols blancs”, Le Monde, 12 juin 2024. ↩︎

- Problématique condensée dans le roman Les choses de George Pérec publié en 1965. ↩︎

- Luc Boltanski y Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999. ↩︎

- INSEE : « Revenus et patrimoine des ménages « . INSEE, Paris, 2021. https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371257?sommaire=5371304#graphique-figure3 ↩︎

- Sébastien Plot, « Du flambeur à la victime ? Vers une problématisation consensuelle du surendettement ». Sociétés contemporaines, 4(76), 67-93, 2009. ↩︎

- Karl Marx, Le Capital livre I, Paris, Editions Sociales, (1867) 2016. ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.