Tout en discontinuités, Évanouis s’apparente à un collage de courtes phrases unifiées par un sujet grammatical. Justine écoute. Justine parle. Justine achète de la vodka. Justine boit. Justine dort. Justine surveille. Justine rêve. Justine re-boit. Etc. Ce principe se décline à l’échelle des plans, entre lesquels l’écart est souligné par un abrupt renversement d’angle ou par un contraste sonore, et dans la structure épisodique du film, où les séries d’actions sautent d’un sujet, ou d’un nom propre, à l’autre : après Justine, Archer, Paul, Marcus, James, Alex, la caméra collant au protagoniste de l’épisode pour fabriquer du point de vue. Dans la pure tradition de ce que Jean-Patrick Manchette appelait le style béhavioriste, les personnages se résument à ce qu’on les voit faire, petites machines répétitives dont l’addiction de James, sa vie entièrement vouée à la came, fonctionne comme une allégorie d’ensemble.

Zach Cregger, donc, juxtapose. Si l’on voulait donner dans le lyrisme, on dirait : des solitudes. Un bref plan traduit la béance qui s’est creusée entre les parents de Matthew ; il faut que Justine soit bien désœuvrée pour rechercher la compagnie de Paul. Le film n’a toutefois rien de métaphysique. Il décrit d’abord des personnages abandonnés à l’inertie et pour lesquels il ne peut y avoir de rencontre qu’infructueuse ou malheureuse. La stéréotypie des lieux, réminiscence de John Carpenter, consonne avec ces existences sans désir ni qualité particulière – l’école, la station-service, la boutique de la station-service, le commissariat, le bar, sans oublier les indispensables pavillons plus ou moins cossus, qui contrastent avec le délabrement du centre-ville.

Inutile de préciser que l’Événement – la disparition de dix-sept enfants une nuit à 2 h 17 – n’a rien fait bouger. Le film part d’ailleurs de là : un événement incompréhensible s’est produit, rapidement enseveli sous l’ordinaire. Ici, il ne peut rien se passer, sauf si le hasard s’en mêle, et si, par exemple, Archer croise Justine à la station-service, quelques instants avant qu’elle ne se fasse agresser par un Marcus ensorcelé, programmé selon un autre schéma de répétition, comme le sera plus tard James, dans le célèbre rôle du sparadrap du capitaine Haddock. À travers ces existences isolées, subies ou agies, et plus encore quand entre en jeu le thème de l’envoûtement ou de l’action à distance, Cregger met en scène un monde d’où a disparu jusqu’au souvenir de la praxis.

Faire et défaire son genre

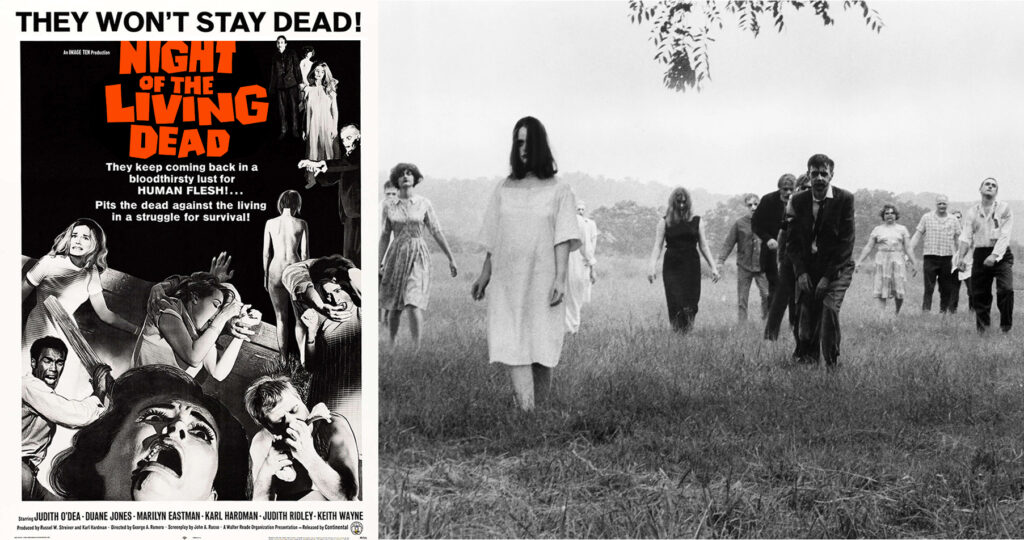

Pour un film dont on attend de l’horreur, il y a là quelque chose de déroutant. Avec sa structure épisodique, il inverse les rapports génériques habituels entre figure et fond, récit et atmosphère. D’ordinaire en effet, la peinture de la vie sociale a valeur de toile de fond, qui contraste ou s’harmonise avec l’intrigue proprement dite. Dans Les Dents de la mer (Jaws,1974), Steven Spielberg soulignait à la fois l’homologie et l’écart entre la crise produite par l’irruption du requin et le quotidien de la décomposition sociale, les querelles de clocher, la misère des petits intérêts privés ; La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead, George Romero, 1968) utilisait l’épidémie de zombies pour faire apparaître une société fondée sur des rapports d’oppression, patriarcale et raciale en particulier. L’horreur ne se prive évidemment pas de prendre en charge un matériau social, mais, comme le polar, elle ne peut le faire qu’en douce, en le représentant sous une forme figurale ou latérale, opération ambiguë puisqu’elle atténue, voire réocculte, la violence de cela même qu’elle voudrait faire apparaître, tandis que l’attention des spectateurices, tout entière tendue vers les violences bien plus spectaculaires de l’intrigue principale, néglige ce type de détail. D’un autre côté, n’est-ce pas le seul moyen de rendre le contenu sociopolitique acceptable et consommable par un public post-idéologique ?

Dans Évanouis, c’est donc sur l’horreur que porte l’opération de latéralisation. Bien que Cregger préserve la gradation indispensable à ce cinéma – des coups frappés à la porte de Justine à la débauche finale de gore –, ainsi que ses passages obligés, à commencer par la satire institutionnelle (le directeur d’école avant tout soucieux d’éviter les ennuis, la course-poursuite à l’échelle d’un pâté de maisons, la bêtise du flic Paul, les statuettes et photos de cow-boys dans le bureau du chef de la police), il s’applique aussi à les mettre en sourdine, à les différer, ou plutôt à les réserver, interrompant par exemple une action en plein cours pour n’en déplier que plus tard les tenants et aboutissants, sous un angle différent, au terme de la trajectoire d’un autre personnage. Jouant beaucoup sur l’incertitude générique, il nous entraîne loin des territoires de l’horreur. Loin aussi de cette elevated horror qui depuis quinze ans laboure les sillons du traumatisme intime avec un sérieux de cadavre. D’emblée séduisent son ironie, ses fréquentes ruptures de ton et de cadre. Au cours d’une réunion publique, des parents accusent l’institutrice d’avoir enlevé leurs enfants. Nos attentes, alors, se précisent : on s’intéressera aux tourments de Justine, on compatira avec les parents, on suivra les développements de l’enquête, on baille déjà d’ennui. Il n’en sera rien. De même, le départ en masse des enfants a l’aspect d’une libération. Le seul épanchement sentimental du film – en rêve, Archer déclare son amour à son fils – est immédiatement neutralisé par un jump scare1, quand apparaît le visage peinturluré de Gladys, lui-même neutralisé par l’hilarant « What the fuck? » lâché par le personnage à son réveil.

Autour de l’horreur

Cregger a-t-il voulu faire « plus que du cinéma d’horreur », comme la critique bourgeoise, qui n’y connaît rien, aime à le dire à chaque fois que sort un clinquant bibelot ? Certainement pas. C’est à l’évidence un honnête homme, qui connaît ses classiques et prend son genre au sérieux. Il fait sienne la logique de variation dans la répétition à laquelle obéit n’importe quelle production générique : il faut donner au public la même chose ; il faut lui donner autre chose. Malheureusement, à force de s’éloigner de l’horreur, le film ne retrouve plus son chemin. Et, si Cregger sait surprendre, s’il sait même produire des images stupéfiantes (le gigantesque fusil mitrailleur flottant au-dessus de la maison dans le cauchemar d’Archer, les enfants « faisant l’avion » au moment où iels quittent leur maison), il se révèle moins habile lorsqu’il s’agit d’inverser les polarités, de glacer le sang ou simplement de susciter le sentiment du danger. Deux moments de sadisme dont n’importe quel tâcheron aurait fait des morceaux de bravoure tombent à plat, à défaut d’avoir la durée et la densité adéquates, ou parce que leur auteur a du mal à se départir d’un sourire en coin. Dommage, car la seule scène d’horreur réussie mérite de figurer dans les annales du genre : le plan séquence filmé depuis l’habitacle de la voiture où Justine est endormie.

Pour l’essentiel, Cregger innove autour de l’horreur, pas dans le genre lui-même. Sa force est également sa faiblesse. En organisant son récit autour d’individus quasi autonomes, il perd de vue l’ensemble ; en mettant au premier plan les tout-puissants automatismes d’une vie quotidienne aussi dénuée de signification ou d’orientation que l’est apparemment la disparition des enfants, il escamote l’antagonisme qui devrait constituer son axe principal. L’horreur, en effet, ne se résume pas à des scènes terrifiantes ou violentes ; elle doit d’abord faire exister une dualité fondamentale qui reconfigure le monde autour d’un rapport ami-ennemi. Or, autant Évanouis voudrait rendre palpables la méfiance, la suspicion, la tension, la paranoïa, la fragmentation qui règnent à une échelle collective, autant il peine à leur donner une consistance dramatique, de sorte qu’au moment où son antagonisme central se forme narrativement, dans les deux derniers épisodes, il fait presque l’effet d’un ajout superfétatoire, plus encore parce que Cregger ne sait pas tirer parti du choc esthétique produit par la juxtaposition du réalisme et du conte. Too little too late.

Ma sorcière bien-aimée

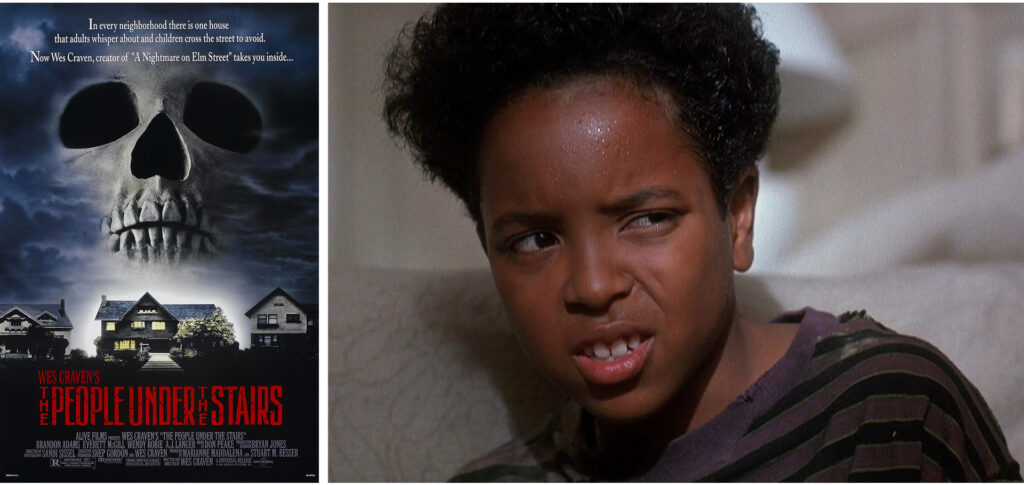

Dans l’injustement méconnu Sous-sol de la peur (The People Under the Stairs, 1991), qui me semble être le principal modèle d’Évanouis, Wes Craven avait raconté, à la manière d’Hansel et Gretel – un couple d’ogres kidnappeur d’enfants –, une fable sur la gentrification, la spéculation immobilière et les oppressions de classe et de race qu’elles renforcent. Là où le film de Craven assumait un caractère direct, binaire, puéril et grand-guignolesque pour traiter d’un phénomène « plus compliqué que ça », celui de Cregger tente de masquer ses faiblesses et ses incohérences dans son humour efficace, la virtuosité de sa forme et les cailloux de sens qu’il sème au petit bonheur.

Comme s’il anticipait cette critique, le cinéaste déclarait dans un récent entretien au Monde : « Ne cherchez pas de message dans mon film : il n’y en a pas ! » Personne, cher camarade, ne réclame une thèse. Mais supposons que les productions génériques s’étalent sur un spectre. À un pôle, on aurait celles qui, considérant leur genre comme un jeu formel, mettent l’accent sur la surprise ou le divertissement (une éviscération sublime, un plot twist renversant) et relèvent de la pure autotélie ; à l’autre, celles que j’évoquais plus haut, qui cherchent à rejoindre notre monde en prenant le cadrage générique pour véhicule. Elles n’ont pas de message à transmettre, mais des contradictions sociales à aiguiser (l’horreur, à la différence du premier politicard venu, n’est pas « porteuse de solutions » – enfin si : tout détruire).

C’est ce que fait un autre film d’horreur sorti cet été, Substitution (Bring Her Back, Danny et Michael Philippou, 2025), qui prend à bras le corps la domination adulte, totalement possédé par la logique de son matériau. Cregger, lui, aspire à occuper toutes les positions du spectre, et au-delà (par où l’on revient à l’elevated horror). En définitive, il ricane, fait le beau et se félicite : le bienheureux homme ne pense rien de rien. Oh, bien sûr, les quelques signaux qui lui parviennent, très filtrés, du monde extérieur, il s’emploie à les intégrer tant bien que mal. Il signifie qu’il aurait pu traiter de l’exploitation des enfants (les « armes » évoquées dans le titre original, je suppose), de la même façon que, dans Barbare, il signifiait qu’il avait entendu parler de l’oppression des femmes en s’adonnant à ce nouveau sport à la mode, le virtue-signalling2. Néanmoins, parce que l’idéologie est ce qui nous agit à notre insu, on a beau chasser le sexisme par la porte, il reviendra par la fenêtre. C’est fatal. Il n’en va pas autrement dans Évanouis. Le fin mot de l’histoire, la cause qui unifie l’ensemble, sont si consternants que l’on comprend qu’il ait fallu les dissimuler le plus longtemps possible. En ce sens, Cregger se révèle bien plus attaché qu’il n’en a l’air à certaines habitudes du cinéma d’horreur. Audacieux jusqu’au bout, il ressuscite le psycho-biddy ou la hagsploitation3[3]pour offrir aux enfants du monde cette impérissable leçon : la vieille harpie, voilà l’ennemie !

Pour Prolonger

Voir notre émission consacrée au cinéma d’horreur, où Nicolas Vieillescazes était l’invité de Guillaume Orignac : La javel ou la crasse : voyage dans le cinéma d’horreur contemporain

- Procédé consistant à surprendre pour effrayer. ↩︎

- Attitude qui consiste à faire la leçon aux autres tout en faisant l’étalage de sa propre vertu. Elle se cultive dans certains secteurs de la gauche, quelques rédactions en ayant même fait un fonds de commerce. ↩︎

- Sous-genre mettant en scène une femme âgée dominatrice, abusive, voire démoniaque. ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.