pour voir cette émission

L’écologie au défi des classes populaires

pour voir cette émission

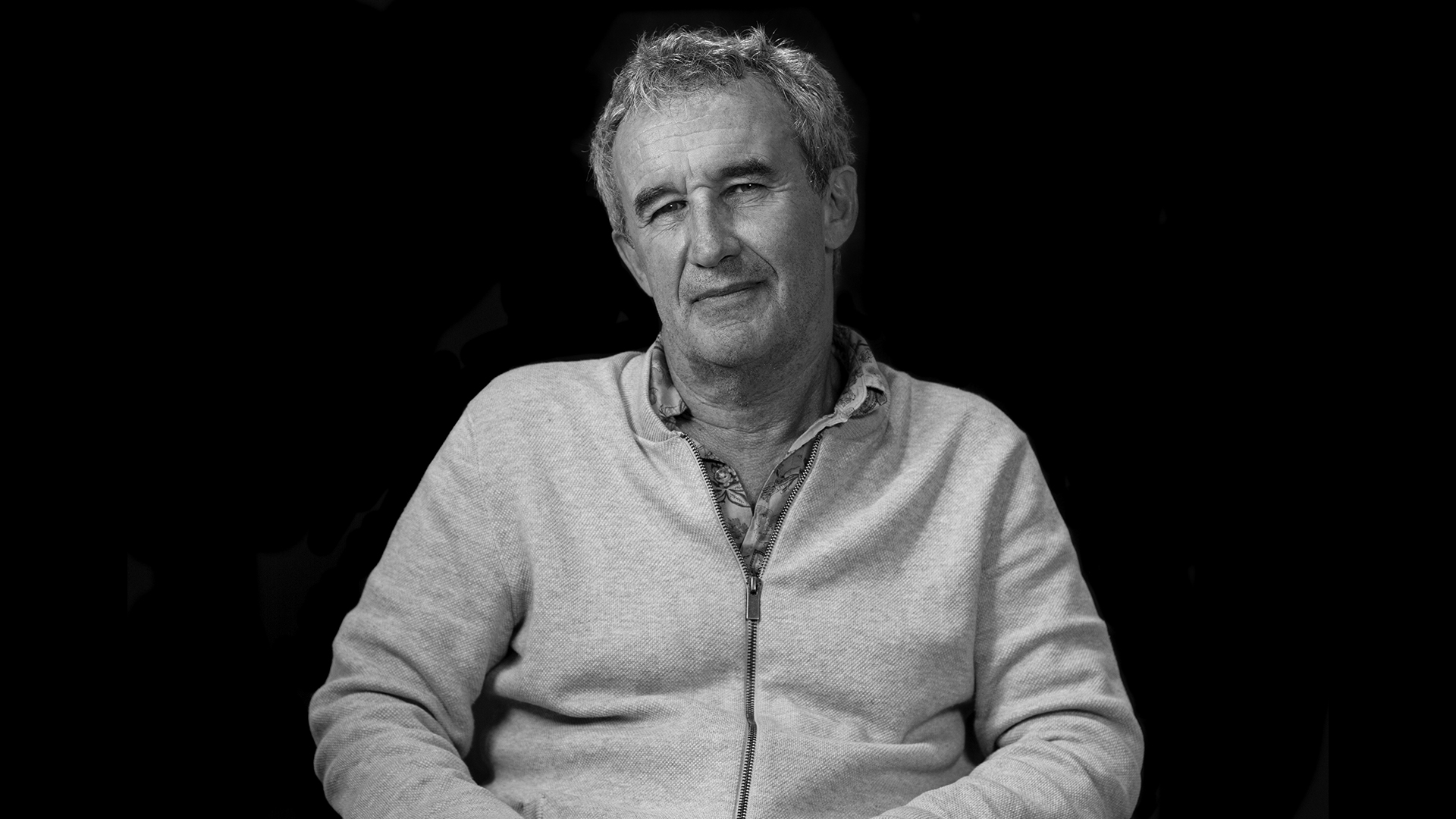

Alors que l’urgence écologique n’a jamais été aussi forte, une partie croissante des classes populaires s’en détourne. C’est ce constat, dérangeant mais lucide, qu’explorele journaliste Éric Aeschimann dans son livre Les vipères ne tombent pas du ciel. L’écologie au défi des classes populaires (paru aux Liens qui Libèrent).

L’auteur y analyse ce qu’il appelle l’« écolophobie » des classes populaires rurales et péri-urbaines : un rejet de l’écologie – électorale, partisane, institutionnelle – nourri par le sentiment d’injustice et de mépris social. Rejet ambivalent, car si les classes populaires refusent souvent l’étiquette et le discours écologistes, elles ont en revanche les pratiques les moins polluantes (recycler, peu de consommation de viande, pas de voyages en avion, chauffage au minimum, etc.). Elles polluent moins que le reste de la population, mais elles subissent le plus les effets de la pollution, et ce sont elles à qui les politiques publiques environnementales demandent le plus d’efforts et de sacrifices. Ainsi se dessine une triple injustice qui mine le projet écologique et ouvre un boulevard aux démagogues d’extrême droite.

Mon invité – qui se revendique « écolo » mais en appelle à une autocritique collective de ce courant politique – pointe du doigt une écologie trop souvent technocratique et moralisatrice. Technocratique, quand elle se traduit par des dispositifs compliqués – zones à faibles émissions, normes énergétiques, pompes à chaleur – perçus comme incompréhensibles et imposés d’en haut à ceux qui n’ont pas les moyens pour les mettre en œuvre. Moralisatrice, lorsqu’elle culpabilise les individus au lieu de s’attaquer aux structures économiques et aux véritables responsables : les ultra-riches et les grandes entreprises. Ce ne sont pas les classes populaires qu’il faut gouverner, contraindre ou taxer, explique mon invité, mais bien les puissants qui captent les profits et verrouillent le système.

À travers des exemples concrets et des références à des penseurs comme Illich et Gorz, Eric Aeschimann démonte les impasses d’une écologie qui parle le langage des élites culturelles (« sobriété », « décroissance », « anticapitalisme ») mais qui échoue à donner envie aux catégories populaires, parce qu’elle ne relie pas assez la justice sociale aux enjeux écologiques. Au-delà du constat d’échec, Aeschimann explore les pistes stratégiques pour un renouveau de l’écologie. Comment faire converger les aspirations des classes populaires – autonomie, égalité, soin de la nature – et celles de la bourgeoisie intellectuelle qui se dit écolo mais vit encore dans le confort du monde carboné ? Comment redonner à l’État un rôle central, non pour imposer des interdits absurdes, mais pour planifier démocratiquement la transition écologique en l’articulant à la justice sociale ?

Voilà le type de questions dont il est question dans cette émission

Bon visionnage !

Manuel CERVERA-MARZAL

3 réponses à “L’écologie au défi des classes populaires”

Entretien instructif et salutaire ! Merci beaucoup à E. Aeschimann, à M. Cervera-Marzal et à toute l’équipe de Hors-Série.

Eh bien , voila un écolo social démocrate qui croit au père Noël! Le problème est le capitalisme : penser que l’on puisse influer sur le capital et l’oligarchie qui domine le monde, va accepter de réduire ses marges est complètement utopique .

Les écolos sont coupés des ouvriers et de la population des banlieues et ils amusent la galerie.

L’Europe est une construction US , il faut lire les livres d’histoire ! Si on veut sauver l’humanité , il faudra prendre le pouvoir avant que l’oligarchie ne termine l’élimination des pauvres par tous le moyens : cela a commencé avec la santé et tous ce qu’ils font ingurgiter comme produits chimiques , plastiques et autres à la majorité de la population.

La décroissance et le communisme sont des pistes plus crédibles !A la toute fin, il est fait mention de l’Europe en mode comparaison des attitudes positives des classes bourgeoises pour Maastricht et suivants de 2005. Il n’est pas directement évoqué le poids exorbitant et anti-démocratique de l’Europe, de ses institutions et lobbys agro-militaro-industriels et financiers vis à vis des classes populaires. Je n’ai pas lu le livre et c’est peut-être évoqué. Mais c’est là à mon sens qu’il faut trancher le nœud gordien. L’entretien est très spécifique franco-francais, alors que le pouvoir d’intervention de l’Etat français est réduit à la portion congrue depuis tous ces traités directement transposés sans discussion. Pour un journaliste penché sur ces questions, je trouve qu’il réduit sa focale mais ne dit pas pourquoi ? Il fait sa popote dans son petit coin … ?

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.