Pays le plus peuplé de l’Union Européenne, principale économie d’Europe, l’Allemagne a connu le 23 février 2025 des élections fédérales anticipées, qui ont été remportées par les conservateurs du CDU/CSU. Survenant après deux années consécutives de récession, ce scrutin a été marqué par d’importants débats sur la crise économique sans précédent que le pays traverse, ainsi que par l’ascension électorale de la principale formation d’extrême-droite, l’AfD, avec 20,8% des voix. Dans ce contexte, Die Linke a connu un très fort afflux de militants, dépassant en février 2025 les 100 000 adhérents. Quelle est la stratégie politique de Die Linke pour faire exister une gauche de rupture ? Et quelle implantation du parti au niveau local, notamment à Hambourg, deuxième plus grande ville d’Allemagne ?

Louis Barchon : Quel est votre parcours politique ?

David Stoop : J’ai grandi en Rhénanie du Nord-Westphalie où il y avait, depuis mon enfance, des groupuscules néonazis, contre lesquels la jeunesse de gauche s’organisait. J’ai été professeur dans la capitale du Land1, Cologne, où j’ai rejoint le GEW2, dont je suis devenu le secrétaire général pour le Land. J’ai ensuite rejoint l’organisation de jeunesse de Ver.di3, principalement pour faire du travail de formation au niveau du Land. En 2007, j’ai rejoint Die Linke, qui est né de l’union entre le Parti du Socialisme Démocratique (PDS), un parti de l’ancienne RDA, et le WASG, né d’une scission avec le SPD4. Comme un tiers des nouveaux membres, je ne faisais partie d’aucune de ces deux formations. Pendant un certain temps j’étais surtout investi dans la branche syndicale du parti, et quand j’ai déménagé à Hambourg, j’ai décidé de participer à la coordination de la branche locale du parti. C’est désormais mon deuxième mandat comme député du groupe parlementaire de Die Linke à Hambourg. Comme c’est un parlement à temps partiel, durant la précédente législature, je consacrais la moitié de mon temps au travail parlementaire, et l’autre au travail de formation à Ver.di. Désormais, en tant que co-président du groupe parlementaire, je me consacre entièrement au parlement.

LB : Quelle importance revêt Hambourg pour l’Allemagne ?

DS : L’Allemagne a deux ports principaux : Hambourg, qui est le plus grand, et Bremerhaven. En Allemagne, les ports ne sont pas seulement importants pour leur rôle dans le commerce maritime, mais aussi parce que l’industrie allemande est orientée vers l’exportation. Hambourg est d’ailleurs le troisième plus grand port d’Europe, derrière Anvers et Rotterdam, et la deuxième plus grande ville d’Allemagne, derrière Berlin. C’est par ailleurs le siège social de nombreuses compagnies, dans l’aéronautique, l’industrie, le commerce, les médias ou encore le luxe [Montblanc, par exemple]. Pour la gauche plus précisément, Hambourg est une ville importante car le mouvement communiste y a été très actif jusqu’aux années 1960. Hambourg a vécu la révolution spartakiste de 1918-1919, ainsi qu’un important soulèvement organisé par le parti communiste allemand (KPD) en 1923, et enfin Mai 68. Le port est toujours ancré dans la tradition du mouvement ouvrier, et certaines maisons de la rue Hafenstraße, massivement squattée par le mouvement autonome dans les années 1980, sont toujours occupées. Le quartier Sankt Pauli, proche du port, et où Die Linke a fait 40% de ses votes, a donné son nom à un club de football très connu pour ses positions progressistes. Les ultras5 du club sont par ailleurs très engagés politiquement à gauche.

LB : Qu’est-ce que le parlement d’Hambourg, et quel est son rôle ?

DS : En Allemagne il y a trois niveaux d’organisation politique : le niveau fédéral, le niveau du Land, et le niveau communal. Au niveau fédéral, la chambre des représentants est le Bundestag, tandis que le Bundesrat est la chambre des représentants des Länder. Les affaires étrangères sont gérées au niveau fédéral, tandis que la police et l’éducation6 sont administrées au niveau du Land, et la gestion des déchets au niveau communal. Hambourg fait partie des trois villes-états qui font exception, où le niveau communal et du Land sont entremêlés. Le parlement a donc autorité sur ce qui touche au Land et à la commune, lui donnant des prérogatives très étendues : il gère ainsi tout ce dont l’État fédéral ne s’occupe pas.

LB : Pourquoi Die Linke a-t-il été divisé pendant plusieurs années ?

DS : Quand Die Linke a été lancé, nous avons décidé de créer un système de factions, appelés « courants », afin que les différentes traditions de la gauche puissent être représentées, avec donc la gauche de la social-démocratie, des communistes réformistes, des écologistes radicaux etc. Nous avons ainsi voulu que chacun articule sa vision idéologique avec le reste de la gauche pour que nous puissions avancer unifiés. Chaque courant est alors comme un parti dans le parti, avec sa propre adhésion et ses propres finances.

Durant les dernières années, le parti a fait face à une crise profonde en raison des conflits en interne sur les sujets d’identité, de classe et d’immigration. En 2015, le gouvernement conservateur d’Angela Merkel a en effet décidé d’accueillir de nombreux migrants, qui fuyaient pour la majorité d’entre eux la guerre en Syrie. Cette prise de position, symbolisée par l’expression “Wir schaffen das”, Nous pouvons le faire, a entraîné une importante division au sein du camp conservateur. Dans les faits, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour permettre véritablement d’accueillir les nouveaux arrivants, et le pays s’est donc encore davantage divisé socialement, renforcé en cela par l’extrême-droite.

À gauche, un débat a émergé sur la nécessité de protéger les travailleurs allemands des réfugiés, présentés comme une force de travail bon marché qui allait faire baisser les salaires. Sahra Wagenknecht, qui défendait cette position, a quitté le parti pour lancer le sien en 2024, l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW). Selon elle, la gauche doit être forte sur la paix et la justice sociale, mais restrictive sur les questions de genre et d’immigration, car les travailleurs seraient plus conservateurs sur ces sujets. Dans les faits, quand son parti a été lancé, ils ont arrêté de s’opposer aux sanctions visant à pousser les travailleurs sans emploi vers des emplois mal payés, une mesure prise par le gouvernement de Gerhard Schröder7, qui avait mené en 2004 à la scission de l’aile gauche du SPD et à la création en 2007 de Die Linke.

Depuis lors, son parti essaye de construire une coalition étrange de petites compagnies, de petits propriétaires et de travailleurs, en défendant des mesures culturellement réactionnaires. Le résultat est que plusieurs militants qui avaient quitté Die Linke pour BSW reviennent dans notre parti. Pendant des années, cette situation a renvoyé l’image d’un parti constamment divisé en interne, qui présentait toujours deux visions antagonistes sur tous les sujets, au point qu’il devenait difficile pour l’électorat de comprendre ce que nous défendions.

LB : Cette scission a-t-elle aidé Die Linke lors des dernières élections fédérales, en 2025 ?

DS : Lorsque la scission a eu lieu, nous avions l’espoir que les jeunes activistes écologistes nous rejoignent, là où auparavant ils militaient plutôt pour le parti écologiste Bündnis 90/Die Grünen8. Il a cependant fallu attendre un an pour que cela se concrétise, lorsque la coalition du feu tricolore – rouge pour les sociaux-démocrates, verts pour les écologistes, jaune pour les libéraux – a implosé9. Quand les libéraux ont quitté la coalition, se présentant comme le parti économiquement responsable – ce qui ne leur a pas trop réussi étant donné qu’ils n’ont pas été réélu au Bundestag –, de nouvelles personnes ont rejoint Die Linke pour la campagne des élections anticipées.

Nous avons connu un autre afflux important de militants après que les conservateurs ont essayé de faire passer une législation anti-migratoire avec le soutien des libéraux et de l’extrême-droite, incarnée par l’AfD. C’est ce que nous avons appelé le “Dammbruch”, la rupture du barrage. Il y a en effet toujours un débat sur la nécessité de faire front contre l’extrême-droite, et c’est la première fois qu’au niveau fédéral le parti conservateur a ouvertement proposé à l’AfD de passer une législation contre tous les autres partis démocratiques. Cela n’a pas été bien reçu par l’opinion publique allemande, y compris au sein de l’électorat conservateur, et au parlement, par l’aile incarnée auparavant par Merkel, qui ne veut pas collaborer avec l’extrême-droite. De fait, tous les conservateurs n’ont pas suivi Friedrich Merz10 qui a échoué à obtenir la majorité pour faire passer sa mesure. S’en est suivi un fort regain de l’antifascisme qui a été largement canalisé par la gauche : à Hambourg, Die Linke comptait 1 500 membres en 2024. Elle en compte désormais 5 000. Nous avons fait 8,8% aux élections fédérales, alors que nous redoutions il y a quelques mois de ne pas dépasser la barre des 5% nécessaire pour entrer au Bundestag. Désormais, nous pouvons espérer pour la première fois faire entrer Die Linke dans les parlements de l’ensemble des Länder.

LB : Quelle est votre stratégie désormais pour gagner en influence dans la scène politique allemande ?

DS : Tout d’abord, nous sommes les seuls à porter un programme ambitieux pour la redistribution des richesses, dans un pays où l’inégalité sociale s’accroit et est exacerbée par l’évitement de la taxe sur l’héritage. Ici, à Hambourg, un enfant sur quatre vit dans l’extrême pauvreté, alors que la ville compte la plus forte concentration de millionnaires d’Allemagne. Dans les centres urbains et de plus en plus en zone rurale, la hausse des loyers grève le budget des ménages. Nous sommes le seul parti à articuler ces questions sociales à une politique antifasciste, car si nous ne cherchons pas à rendre la société plus équitable en s’attaquant aux plus riches, nous n’aurons ni justice climatique, ni sécurité pour la majorité de la population.

LB : Pourquoi la critique d’Israël et le soutien à la Palestine sont-ils si difficiles en Allemagne, même pour la gauche ?

DS : J’aurais tendance à dire que, parmi les partis de gauche, la gauche allemande a la pire manière de parler de ce qui se passe au Proche Orient. Du fait de notre histoire avec la Shoah, la discussion de savoir si Israël est un État d’apartheid, ou s’il commet un génocide à Gaza, reste très controversée. Die Linke est cependant clair sur le fait que l’armée israélienne enfreint le droit international à Gaza et viole les droits humains. L’Allemagne ne devrait pas soutenir Israël, et devrait arrêter de lui livrer des armes. Israël ne devrait pas bloquer l’aide humanitaire et nous pensons que Netanyahou devrait être emprisonné s’il entre sur le sol allemand. Alors que nous nous organisons pour faire pression en ce sens sur le gouvernement allemand, les verts soutiennent Israël, de même que la majorité du SPD. Je tiens cependant à signaler que le 5 juin11, nous aurons une manifestation organisée par les associations musulmanes d’Hambourg, soutenue par nous et par les organisations de jeunesse du parti social-démocrate – contre la position donc de leur parti. Cela tient en partie au nombre important de jeunes migrants dans ces organisations, qui n’acceptent pas ce qui se passe à Gaza.

LB : Y a-t-il des médias ou des personnalités publiques qui façonnent le paysage politique de gauche en Allemagne ?

DS : Le discours dans les médias dominants est très réduit. Dans les débats télévisés, il peut parfois y avoir des économistes keynésiens, mais il n’y a pas de figure intellectuelle majeure qui peut proposer des idées de gauche dans les médias. De nos jours, la gauche est principalement représentée par de nouveaux médias, comme la version allemande du magazine Jacobin, et Surplus Magazine12, qui touchent particulièrement les jeunes générations. Les débats à gauche restent influencés par des personnalités du reste du monde, comme Thomas Piketty, Mariana Mazzucato13 et Isabelle Weber14.

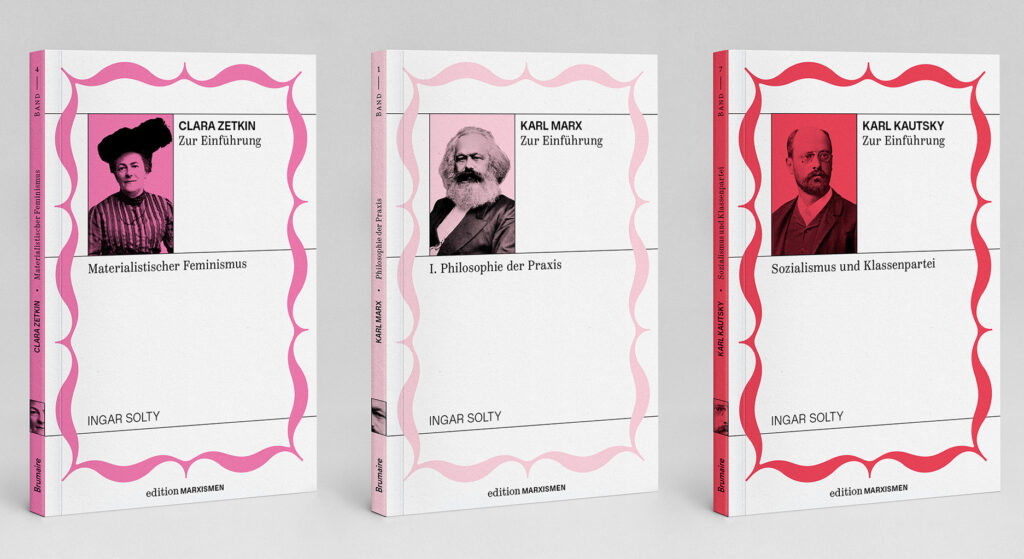

Sur le plan culturel, ce sont davantage les philosophes français, comme Balibar, qui sont discutés. Enfin, Jacobin a lancé une série introductive au marxisme, prévue pour trois ans, et intitulée “Edition Marxismen”. Chaque mois sort un ouvrage de 50 pages sur Marx, Engels, Zetkin, Luxembourg, Lénine… La première édition a été vendue en moins de 24 heures, et ils ont dû en réimprimer pour de nombreux cercles de lecture. Ce regain d’intérêt pour la théorie marxiste est assez inédit car pendant longtemps, le marxisme a été diabolisé en Allemagne, y compris à l’université, du fait de la Guerre Froide et plus encore après 1989 avec le consensus néolibéral.

LB : Quelle est la position de Die Linke concernant l’Union Européenne ?

DS : La majorité du parti voit actuellement l’Union Européenne comme un champ de bataille politique dans lequel il faut s’investir, car nous pensons que les problèmes politiques nécessitent des solutions au niveau européen. Nous sommes en désaccord avec certains des principes fondateurs de l’UE, en particulier concernant la concurrence, ou la volonté affichée d’augmenter les dépenses militaires. Par ailleurs, nous pensons que les aspects sociaux du projet européen sont totalement insuffisants : nous voulons donc une Union Européenne totalement différente.

Mais nous pensons que la politique européenne est un espace où se mène une lutte politique pour l’hégémonie et nous portons des propositions sur comment changer radicalement l’UE. Au même titre que nous sommes en désaccord avec certains éléments de la politique fédérale, ou hambourgeoise, nous pensons que les instances européennes manquent de démocratie directe. Nous considérons donc la politique européenne d’une manière similaire à la politique nationale ou des Länder. Nous restons enfin convaincus que la gauche a besoin d’une forte coopération entre partis de gauche européens, et c’est pourquoi le groupe européen GUE-NGL est pour nous un espace de discussion avec le Parti du Travail de Belgique (PTB), La France Insoumise et l’Alliance Rouge et Verte au Danemark.

LB : Comment voyez-vous les autres partis de gauche en Europe ?

DS : Nous aimerions que la gauche européenne soit davantage unie, parce qu’il nous faut une coordination des partis de gauche sur les sujets du climat, de la paix, et de la redistribution des richesses. Nous pensons que le fait que la gauche allemande, l’une des plus puissantes organisations en Europe, ait rencontré tant de difficultés, a contribué à affaiblir la gauche au niveau européen. Nous espérons qu’en stabilisant davantage notre force au niveau national, nous puissions devenir un allié solide auquel les mouvements de gauche pourront davantage s’accrocher. Cela nous permettrait aussi d’approfondir les liens que nous avons avec d’autres partis en Europe, comme la France Insoumise, qui a une section à Hambourg, le PTB, ou l’Alliance Rouge et Verte.

Nous observons de près ce qui se passe ailleurs afin d’analyser les différences d’orientation stratégique ou organisationnelle. Ainsi, l’un des défis que doit rencontrer la gauche française est que l’élection présidentielle oblige d’organiser ses forces autour d’une personne, ce qui est contradictoire avec ce que les partis de gauche défendent, à savoir un mouvement de masse orienté vers une gouvernance démocratique. En Allemagne, on vote pour un parti, pas pour une personne, ce qui fait une vraie différence quand il s’agit de penser une stratégie populiste15. Une autre différence, c’est qu’à La France Insoumise, les militants ne sont pas des adhérents qui cotisent chaque année pour leur parti. Ce sont davantage des membres impliqués dans l’action, sur le même modèle que ce qu’on peut observer dans certaines ONG, comme Greenpeace. C’est assez différent de ce que Peter Mertens16, du PTB, a pu me décrire de son parti.

Pour prolonger

- Qui sont les communistes ? (Aux sources avec Étienne Balibar, novembre 2021)

- L’Europe : en finir ou en changer ? (Dans le texte avec Thomas Piketty et Stathis Kouvélakis, juin 2019)

- Comment gagner à gauche (Aux sources avec Thomas Piketty, octobre 2023)

- L’Ascension du PTB (Aux sources avec Raoul Hedebouw, décembre 2024)

- État fédéré allemand, équivalent d’une région en France, mais avec une bien plus grande autonomie. Le Land a par exemple entière compétence en matière éducative et culturelle. ↩︎

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft [syndicat éducation et science], un des principaux syndicats d’enseignants. ↩︎

- Deuxième plus gros syndicat allemand avec près de 2 millions de membres. ↩︎

- Parti social-démocrate, qui a fait passer de nombreuses réformes libérales lorsqu’il gouvernait l’Allemagne de 1998 à 2005. ↩︎

- Association de supporters impliqués dans la vie quotidienne du club. ↩︎

- En fonction des Länder, il y a ainsi deux à sept différents types d’écoles. ↩︎

- Chancelier allemand quand les sociaux-démocrates étaient au pouvoir, de 1998 à 2005. ↩︎

- Leur défense d’un capitalisme vert, incompatible avec la promotion de mesures écologiques ambitieuses, a largement déçu leur électorat. Ils sont ainsi passés de 20,5% des voix à 11,9% entre les élections européennes de 2019 et 2024. ↩︎

- Le 6 novembre 2024, le chancelier Olaf Scholz, du SPD, a limogé Christian Lindner, le ministre des finances du parti libéral, le FDP, en raison d’un désaccord sur la politique économique à mener. Cela a entraîné l’organisation des élections fédérales anticipées du 23 février 2025. ↩︎

- Chef de file des conservateurs en Allemagne, il est depuis le 6 mai 2025 chancelier à la suite d’Olaf Scholz. ↩︎

- L’entretien a eu lieu le 3 juin 2025. ↩︎

- Magazine économique de gauche lancé en 2024. ↩︎

- Économiste italo-américaine derrière le programme économique Bernie Sanders. ↩︎

- Économiste allemande défendant le contrôle des prix pour combattre l’inflation. ↩︎

- Sahra Wagenknecht a essayé de reprendre les principes organisationnels de La France Insoumise, sans pour autant suivre ses choix stratégiques sur la lutte contre le réchauffement climatique et l’islamophobie. ↩︎

- Sur ce sujet, voir l’interview de Raoul Hedebouw : https://www.hors-serie.net/emissions/lascension-du-ptb/ ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.