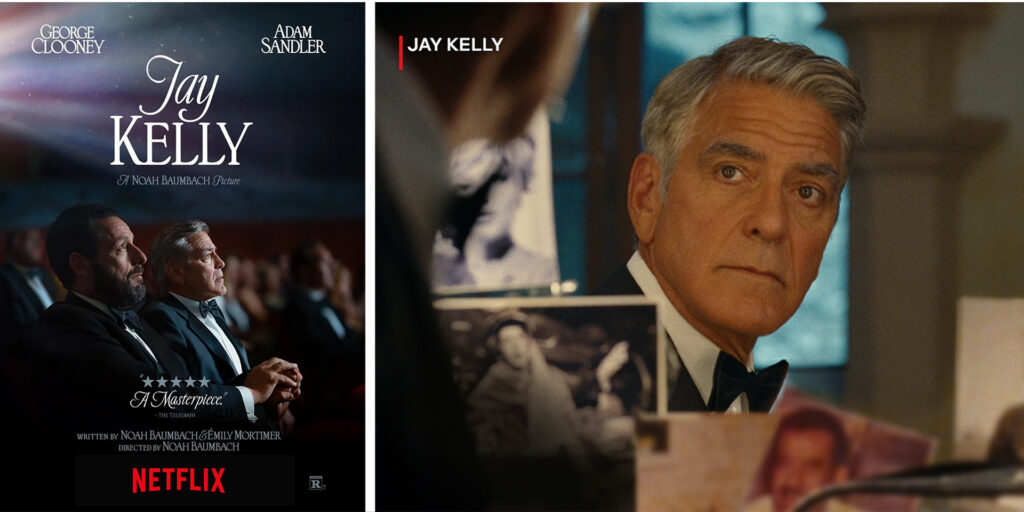

Sur le papier, Jay Kelly donnait très envie : marmite de références qui remuent toute une tradition de films “backstage” (de Minnelli à Altman), miroir tendu à la masculinité triomphante en même temps que théorie de la star vieillissante George Clooney. Le récit suit les affres existentielles d’un grand acteur qui, au cours d’un voyage dans l’espace et dans le temps, va se confronter aux griefs de ses proches. Mieux vaut tard que jamais : Jay Kelly comprend que sa carrière s’érigea sur un petit tas d’égoïsme masculin et en est tout chamboulé. La crise est suivie de près par l’inévitable rédemption de la figure de la star, à laquelle George Clooney prête sa figure sympathiquement vide.

La meilleure partie se déroule à Los Angeles, dans la peinture atone d’ouvriers de luxe mi-blasés mi-sophistiqués qui font tourner la grande machine du divertissement hollywoodien. Puis, à la faveur d’une lubie scénaristique – Jay Kelly veut suivre sa fille en Europe -, le récit bascule et compulse les décors et les paysages. Les sympathiques obsessions (famille, couple, masculinité, et comment tout cela vieillit) de Baumbach sont invitées à se transformer en dispendieux grand spectacle, autre nom de cette peur du vide qui grippe tant de fictions contemporaines : il faut voir du paysage, faire défiler les pays, les personnages et les fils narratifs. Un crochet par Paris ne pourra, sur Netflix, que renvoyer au signifiant Emily in Paris. On pensera à La Mort aux trousses dans la longue séquence du train, et puis on échouera dans une Toscane faisant songer au cinéma de Sorrentino. Le grand train du post-cinéma fonce à toute allure, se remémore et retraverse sa splendeur passée : Woody Allen, Fellini, Altman, Hitchcock.

Ici, ce qui frappe, c’est que tout est simulation. Simulation d’auteurisme et de grand cinéma. On fait comme si tout n’était pas déjà zombifié. Comme si tout avait encore une âme, un cœur : l’auteur, mais aussi l’acteur. Baumbach s’époumone à conférer une profondeur, une chair, des souvenirs, des regrets, à un acteur sur qui, depuis toujours, les affects glissent comme sur du papier glacé.

Si Clooney a toujours été vide, il s’est aussi vidé une seconde fois, quelque part en 2006, lorsqu’il cède définitivement son image à la marque Nespresso qui allait, avec l’aide de la star, révolutionner “l’expérience” de la consommation de café. Impossible d’y échapper : à chaque nouveau (rare) film de Clooney, mon regard bute sur cette virtualité sans cesse présente : Clooney va-t-il boire du café ? Nous jeter un regard caméra en nous glissant “What else ?”. Dans Wolfs (Jon Watts, 2024), son film précédent, ça n’a pas manqué : dans la dernière séquence, il partageait une tasse face à Brad Pitt, ambassadeur Delonghi.

Cela arrive tout le temps, et de plus en plus, devant un film hollywoodien ; mais ici plus intensément qu’ailleurs : l’ouverture d’un espace fictionnel est parasitée par la possibilité du publicitaire. Certes, depuis qu’Hollywood existe, le star-system a toujours servi à écouler des stocks de camelote. Du temps du Hollywood classique, les contrats publicitaires faisaient partie intégrante des obligations des grandes vedettes sous contrat – leur image appartenait au studio, qui la marchandait. Puis, sans y être obligés par un contrat, Depardieu a (entre autres) vendu des pâtes Barilla, Delon des cigarettes, Joan Crawford du Pepsi… Réceptacle des désirs, la star de cinéma est censée, par ce désir même, en susciter plein d’autres à la chaîne, et parvenir à nous vendre à peu près n’importe quoi.

Malgré tout, une chose restait encore à peu près certaine : la hiérarchie des images. Publicité, tabloïds, magazines ne prétendaient jamais atteindre ou se mesurer aux images de cinéma, qui avaient leur propre grammaire, leur logique interne, une sacralité impossible à reproduire. C’était un monde clos, inatteignable, au-dessus des autres, et dont dépendaient toutes les autres images – profanes, marchandes, et donc forcément d’une nature appauvrie.

Clooney ou le cool publicitaire

A la Cinémathèque française se tenait une exposition Orson Welles qui vient tout juste de se terminer. Tout un coin était consacré aux publicités dans lesquelles s’est illustré l’acteur-cinéaste à la fin de sa carrière. Dans le merveilleux spot publicitaire pour le whisky japonais Nikka G&G (1979), Welles a l’air de se demander ce qu’il fout là, et offre avec une malice et un égarement non dissimulés le spectacle de sa déchéance – le voilà tombé dans un monde d’images dégradées, passant de Citizen Kane à ça.

Il ne cherche pas à masquer ce qu’il est en train de faire : vendre du whisky, repartir avec quelques bouteilles et empocher le chèque – pour ensuite financer son cinéma. Son attitude nous rappelle qu’en tant qu’artiste, il ne peut que dé-coïncider avec ce qu’il fait. Il y a d’un côté l’être humain ; de l’autre, le truc à vendre : et les deux n’ont pas encore tout à fait échangé leur salive. Sofia Coppola se souviendra de cette publicité pour Lost in Translation (2003) : l’histoire d’un acteur qui se rend au Japon pour honorer son contrat d’ambassadeur d’une marque de whisky.

La publicité met la star au travail : elle dit, « cet homme vend des cafés contre rémunération » ; elle l’humilie un peu et le replace au milieu de ce à quoi il semble s’arracher habituellement : les rapports de production, le fait de devoir gagner sa vie. Elle le démasque à l’endroit de ce qu’il est : un rouage de la grande circulation des marchandises.

27 ans après, l’attitude de la vedette, la manière dont elle se comporte (et dont nous nous comportons ?) à l’égard de la marchandise à complètement changé. C’est comme si entre l’humain et la chose, un réservoir de jouissances illimitées était apparu.

Le partenariat entre Clooney et Nespresso est l’un des plus longs de l’histoire de la publicité : 20 ans déjà (2006) que Clooney vend des capsules. Tout le monde sentait, à l’époque, à quel point le premier spot publicitaire avait quelque chose de révolutionnaire : minimaliste, drôle, élégant, transformant, au passage, une expérience aussi quotidienne que boire du café en “instant premium”, une parenthèse de luxe parfaitement démocratique.

Qu’est-ce qui se jouait de révolutionnaire ici ? Dans sa grande décontraction dandy, Clooney fut le premier à donner le sentiment que livrer son image à la publicité contre de l’argent n’a rien de dégradant – c’est même très valorisant quand c’est bien fait. Son dandysme d’acteur (volé à Cary Grant puis régurgité en simulacre), cette manière de ne jamais se montrer au travail (même dans la série Urgences, c’était limite), ont définitivement fait fusionner l’acteur et la chose à vendre.

Je revisionne le tout premier spot publicitaire : dans une boutique Nespresso, deux femmes exultent en parlant du café qu’elles sont en train de boire, “brun, riche, intense”. Clooney débarque, glisse une capsule dans la machine (donnant ainsi le mode d’emploi d’un objet voué à coloniser nos cuisines et nos bureaux), et croit d’abord qu’on parle de lui, avant de comprendre, déçu mais bon perdant, que les éloges sont pour le breuvage. “Vous parlez bien de Nespresso, n’est-ce pas… mmmh… What Else ?”

Je me revois ado, hypnotisée par cette publicité sur laquelle on était toujours heureux de tomber : tout ici est smart, élève le téléspectateur dans le ciel des publicités d’art. Et puis, elle produit une analyse sémiologique assez fascinante : l’acteur confondu avec la marchandise. 20 ans après, cela se confirme : la seule présence de Clooney fait penser à une capsule Nespresso.

Léa Seydoux, Gerhard Richter et le sac Vuitton

L’étape d’après, c’est le luxe parti chasser sur les terres du cinéma, jusqu’à se confondre avec lui.

L’expansion sans limites du marché du luxe qui, depuis les années 80, s’est financiarisé et structuré comme une industrie partie à l’assaut des nouvelles classes fortunées et mondialisées – et fait rêver les autres, ceux qui n’ont que les moyens de se faire offrir un parfum ou un rouge à lèvres Chanel. Mais cette expansion ne serait rien sans une puissante force de frappe sur le terrain du symbolique. Pour ce faire, le luxe n’avait qu’à demander le secours de l’industrie du cinéma : son imaginaire, sa mémoire, ses corps, ses talents. Tout était déjà prêt à l’emploi, parfaitement codifié.

Ici encore, une petite histoire. J’étais allée voir Tromperie (2021) d’Arnaud Desplechin, en partie pour prendre des nouvelles du cinéaste, mais surtout pour Léa Seydoux : unique actrice française qui arrive à me faire me déplacer en salles. Bons comme mauvais films, la cinégénie d’une star a toujours lieu – c’est la promesse minimale qu’offre le cinéma.

La chose qui m’avait frappée, c’était que la sortie du film était précisément calée sur une nouvelle campagne publicitaire Louis Vuitton. Dans le métro comme sur la façade des kiosques à journaux, on pouvait contempler les très belles photos de l’actrice, “nouvelle femme Vuitton” depuis 2016, où le sac hors de prix devenait plus qu’un épiphénomène. L’objet siglé dialoguait en bonne intelligence avec d’autres œuvres d’art : il y avait Léa, splendide, mais aussi, juste derrière elle, des tableaux de Gerhard Richter ou de Joan Mitchell, à qui on n’avait rien demandé, pas même l’autorisation d’utiliser leurs œuvres dans une publicité – si les héritiers de Joan Mitchell ont demandé que l’on retire de la circulation les photos incriminées, Richter, lui, est resté silencieux. Il a aujourd’hui une grande rétrospective à la Fondation Vuitton.

Le luxe cannibale à l’assaut de la hiérarchie des images

Entre la publicité et le film, je sentais comme une unité esthétique qui avait été comme voulue : c’était le même monde, la même texture de l’image, le même somptueux défilé de vêtements. Qui était la bande-annonce de quoi ? Le sac vendait le film ou le film vendait le sac ? Qui était l’émanation de qui ? C’était le signe d’un changement déjà bien établi : la hiérarchie des images s’est effondrée pour devenir un même continuum spectaculaire : publicité, cinéma, séries, plateforme, paparazzades, reels, tout s’équivaut, qui plus est dans la grande marmite égalisatrice du numérique. Le cinéma ayant perdu sa primauté sur les autres images, il tombe de son piédestal et peut maintenant être vendu en morceaux, dépecé, contaminé.

Dans le même ordre d’idées, il y a cette pub Cartier (2023), parfaitement fascinante, réalisée par Guy Richie : l’acteur Rami Malek se balade sur le Pont des arts et croise une Catherine Deneuve démultipliée en avatars rajeunis qui campent les grands rôles de sa carrière. Ici, la technique du deepfake n’a rien d’une résurrection : elle est spectrale, funèbre. On ressuscite toute une mémoire cinématographique (qui, par essence, appartient à tout le monde donc à personne), mais pour s’accaparer et privatiser toute sa valeur symbolique – et donc, la détruire.

C’est presque devenu un lieu commun critique : le Dune (2021, 2024) de Denis Villeneuve nous avait tous fait penser à une publicité pour parfums : Dior, Hermès, Thierry Mugler, peu importe. Emmanuelle (2024) d’Audrey Diwan était lui aussi éclairé, lustré comme un fastueux spot publicitaire nimbé d’exotisme. J’oublie des dizaines d’autres exemples, car la question n’est pas de savoir ce qu’on nous vend exactement, mais plutôt cette sensation permanente que le plan vend quelque chose, profite de notre hypnose de spectateurs pour couler du subliminal marchand dans nos cerveaux. Et même quand on délire un placement de produits, l’effet est le même : comme un rappel que le capitalisme est voué à contaminer toutes nos expériences, nous rattrape jusqu’au fin fond du désert d’une fiction SF.

Certes, clips et publicités ont été pour beaucoup de grands cinéastes un très prolifique terrain de jeu : Michel Gondry, Jonathan Glazer, David Fincher, etc. Mais la génération d’après (Sofia Coppola, Luca Guadagnino, Wes Anderson…) a contribué à réduire le travail de mise en scène à un pur jeu de direction artistique – pour ensuite vendre leur travail de DA au luxe. On peut le formuler autrement : par pièces détachées, ils ont vendu l’auteurisme au luxe. Car c’est sur le terrain de l’auteurisme international (et zombie) que le luxe est devenu cinématographique ; et le cinéma, une luxueuse industrie.

Je passe très vite sur la question, déjà bien documentée, de la perversion du mécénat culturel : Chanel finance des institutions, des festivals, des revues, Saint-Laurent produit des cinéastes et maintenant des longs-métrages (le dernier Jarmusch). Tout un petit monde qui, par ailleurs, n’a pas d’autres choix que d’aller chercher des fonds privés : après Almodovar et Gaspar Noé, la cruelle ironie d’apercevoir le logo “Saint Laurent” avant le film posthume de Godard (Film annonce du film qui n’existera jamais : “Drôles de guerres”, 2023).

Les festivals, eux, valent moins comme lieux de cinéphilie que comme tapis rouges où dégueuler les dernières collections des grands créateurs. Les égéries Chanel posant devant le logo “Cahiers du cinéma” lors de la soirée de remise de prix André Bazin. On s’empare de la marque « Cahiers », mais on dissimule les seules choses censées la représenter : les critiques, leurs corps profanes d’intellos précaires et leurs textes. C’est là le nerf de la guerre : tout nom à forte charge symbolique est condamné à se transformer en marque – les « Cahiers du cinéma » est une marque, au même titre que Chanel. C’est sur le terrain d’une équivalence factice que le grand échange symbolique est permis.

Et c’est sur le territoire du luxe qu’il n’y a, enfin, plus aucun scrupule à danser avec le diable. Puisque l’industrie a travaillé à une synonymie désormais effective : le luxe, c’est l’art ; et l’art, c’est le luxe.

Du male gaze au capital gaze

Dans cette grande marmite d’indistinction entre art et luxe, les corps des acteurs sont au cœur de la transaction : les voici autant attirés par le fait d’être ambassadeurs Dior ou Courrèges que par celui de faire un film avec Quentin Dupieux ou Arnaud Desplechin.

Ce sont ces lignées d’acteurs et d’actrices qui se montrent à des défilés en acceptant d’être toutes habillés par la même marque. Moi qui pensais que le travail de l’acteur consistait, entre autres, à cultiver très subtilement cette petite différence qui nous distingue de nos rivaux, qui nous rend, dans l’ordre de l’imaginaire, parfaitement irremplaçable. Le vêtement, jusqu’ici, servait à cela : il devenait le signe irréductible de la star.

Les voilà qui assument pleinement leur caractère profondément interchangeable. Corps alignés, parfaitement semblables, sur une chaîne de montage, poupées habillées et domestiquées d’une toute nouvelle manière, bien plus agréable et insidieuse : par le vêtement, les stylistes, les agents, les réalisateurs et photographes de publicité, les directeurs artistiques. Ça contamine tout le reste : une égérie Dior fait attention à ce qu’elle dit, et ne dit plus rien.

Le capital gaze, une aliénation encore trop jouissive

Les stars amplifient et transforment en beau spectacle l’endroit de notre propre aliénation – mais par leurs privilèges, elles ont les moyens d’en jouir réellement, jusqu’au bout, sans contrepartie. Il faut donc identifier ce qu’elles nous désignent.

De mon poste, je vois les choses ainsi : MeToo a légitimement désigné l’exploitation et la fétichisation sexuelles des corps comme le paradigme aliénant à abattre. Et si l’industrie a si rapidement (non sans quelques hypocrisies et effets de surface) pris acte de MeToo, c’est que, de toute façon, et depuis longtemps, elle était passée à l’étape suivante : au regard prédateur du capital (le capital gaze). Une menace bien plus diffuse, impalpable, car dépourvue de centralité.

La puissance du cocktail luxe/cinéma (qui équivaut à l’intensification de la logique marchande à l’œuvre depuis toujours dans le cinéma) se mesure à ce qu’il produit, à tous les niveaux, une telle jouissance, une telle force d’attraction et une telle adhésion qu’il est difficile de la sentir comme aliénation. De sentir l’épuisement irréversible (des corps, des femmes, de l’imaginaire, des ressources, des affects) qu’il dissimule.

Barbie (2023) est, à ce titre, le film-pivot, la grand-messe qui annonçait cette nouvelle ère : dissolution (purement) symbolique du patriarcat au profit du capitalisme, où il est affirmé vaillamment que le regard masculin nous gênera toujours plus qu’une centaine de placements de produits et qu’une grande orgie de plastique. C’est un film assez inépuisable à analyser, et sur lequel je reviens souvent, parce qu’il énonce une nouvelle érotique pour l’industrie du cinéma : désormais, les corps cultivent une intimité, non plus avec un autre corps, mais avec la marchandise. Plus la star est étouffée d’objets, plus elle est en expansion, jouit d’elle-même : c’est le principe de la mode. Et c’est ce principe qui nous est édicté, d’abord aux femmes : recouvrez d’objets votre haine de vous-même.

Le devenir-plastique des stars

La star rêve d’objets, de vêtements dispendieux, de parfums – manière de rêver d’elle-même à travers les objets. Manière aussi de dire : tiens plèbe, achète ce sac que j’ai touché. Elle exalte ce nouvel érotisme de la marchandise. Et, en rêvant autant d’objets, elle finit par en devenir un, par acquérir les propriétés de la marchandise. Visuellement, esthétiquement, tout le monde remarquera que les célébrités n’ont jamais été si proches d’une consistance plastique.

Après le cool publicitaire, après le lubrifiant du luxe, il reste donc cette dernière étape : vouloir acquérir les propriétés de la marchandise, et finir par y parvenir – comme dans un rêve warholien. La “réification” du corps des femmes sous le “male gaze” n’est rien comparée à celle qu’est en train d’accomplir le capital gaze. Je suis frappée, aujourd’hui, par la texture des peaux, les coupes des vêtements, l’absence cruelle de défauts, la disparition des pores et des cernes, la perfection inhumaine des silhouettes et des visages – un monde propre, haute définition, aux contours effroyablement précis. Nos yeux, désormais impitoyables, s’abreuvent à un drôle d’érotisme de la perfection technique.

Le grand décharnement du monde opéré par le numérique profite d’abord aux corps glorieux des stars, autorisés à excéder ce qui est notre condition inaliénable : la chair. La star construit ses images contre notre monde informe, épuisé, illisible. Tandis que nous plongeons tous vers un grand burn-out collectif (politique, social), elle continue son ascension, creusant son écart esthétique avec le commun des mortels. La star, c’est une chose perpétuellement neuve dans un monde fatigué.

Les techniques de l’image numérique (adossées à toute une discipline physique, médicale et esthétique), en lustrant les corps, en supprimant tout ce qui s’apparente à un défaut, en rendant la réalité de l’écran parfaitement irréelle et lumineuse, rapprochent inéluctablement les corps du monde inanimé. Comme le sac, comme la veste Chanel (tout aussi retouchés que les visages), c’est le corps qui, à son tour, donne l’impression d’être fraîchement sorti de l’emballage. Le flambant neuf, la nouveauté, deviennent – je le sens au fond de mon œil – des catégories qu’on peut désormais appliquer au corps.

Dans les films, la star est reconnaissable par le fait qu’elle est le corps le plus retouché : elle se distingue en faisant l’objet d’un usage plus zélé (plus long et coûteux) de la digital beauty. Dans Jay Kelly, George Clooney, par sa seule apparence, se distingue des autres acteurs : costumes impeccablement taillés, dents blanches fluo, bronzage impeccable, visage imperceptiblement lissé – face à sa richesse, son vieillissement apparaît comme un épiphénomène résorbable.

Je me faisais cette réflexion l’autre jour, d’une évidence presque absurde : l’acteur de cinéma est le seul technicien du cinéma qui, tout en étant présent à l’écran (contrairement aux autres), ne montre jamais qu’il est au travail, en train de gagner sa vie – de fait, arrivé à un certain degré de notoriété, il n’est plus réellement en train de la gagner, il fait seulement fructifier la marque qu’il représente. Pour autant, l’acteur travaille devant nous sans pour autant donner le sentiment qu’il est au travail.

Les stars fascinent justement pour ça : parce qu’elles formulent un rêve d’existence délestée de la lourdeur du monde social. Une vie sans travail (au sens de labeur), ou d’un effort tellement valorisé, payé et récompensé qu’il en vaut largement la peine. Et malgré cette vie hors-monde, elles parviennent à agréger à elles, et comme sans effort, ce que nous voulons : tous les désirs et tous les beaux objets du monde.

Le capital gaze, ses valeurs et les techniques qui le sous-tendent, actualise et arme ce monde ensorcelé de la star pour en faire le tout dernier des (hors-)mondes possibles, la dernière chose à désirer.

De grâce : qu’on ne veuille plus rien nous vendre

Ce serait quoi alors, une star qui reste une star, mais travaille à contourner le capital gaze ?

Je repense souvent à cette phrase de Frances McDormand, rare actrice hollywoodienne qui refuse de prêter son image à une marque, et rare actrice à avoir fait de son vieillissement une posture politique. Preuve que, dans les thèmes abordés ici, tout se tient finalement : vieillir, ce serait refuser de vendre quoi que ce soit, à commencer par soi-même.

Dans un entretien donc, elle revenait sur son grand silence médiatique qui a suivi son Oscar pour Fargo (1996) : « J’ai fourni un effort très conscient pour ne pas faire de presse et de publicité pendant dix ans, alors que tout le monde me disait que cette période était très dangereuse dans la carrière d’une actrice, mais cela a porté ses fruits précisément pour les raisons qui motivaient cette décision. Cela m’a redonné du mystère, et j’ai pu emmener le public dans un endroit où quelqu’un qui vend des montres, des parfums et des magazines ne le pouvait pas. »

Ce mystère dont parle l’actrice, c’est l’endroit où nous voulons aller : l’endroit où l’on ne peut plus rien nous vendre.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.