Le projet était prometteur : 8 épisodes d’une heure chacun, pour revenir, dix ans après, sur ce trauma collectif et les mille et une manières de s’en remettre ou pas, c’était sur le papier une assez belle occasion de regarder en face ce qui nous était arrivé. On a intensément besoin de ça, que les séries permettent : un récit largement déployé dans le temps et un dispositif choral sont en principe les gages d’une précieuse polyphonie où profondeur, complexité et conflictualité trouveront à s’articuler.

Une chorale totalitaire

Las : au lieu d’une riche polyphonie, c’est l’unisson d’une chorale indigente dans son propos, et totalitaire dans sa vision. Le cœur prétendument paradoxal de cette « reconstitution », c’est la résilience : le récit accompagne cette partie des rescapés qui se trouvaient dans le couloir du Bataclan, où ils ont été retenus en otages pendant près de 2h30, par deux des assaillants, équipés de kalashnikovs et de gilets explosifs.

Dans la série comme dans la vraie vie, ils s’appellent Arnaud, Marie, David, Sébastien, Grégory, Stéphane, Caroline. Si ces survivants ont aperçu la vision d’épouvante de la fosse jonchée de cadavres atrocement mutilés, s’ils ont senti l’odeur de poudre et de sang qui s’en élevait, ils n’ont, pour leur part, « que » des blessures psychiques, et c’est à leur souffrance morale que se consacre la série. Souffrance indiscutable, souffrance irrémissible, que le spectateur épouse d’épisode en épisode avec d’autant plus d’empathie qu’il y est très entraîné – c’est la grande spécialité des récits de nos contrées : l’âme et ses tourments, que la société veut voir guérir sans trop de délai (ainsi va la « résilience ») tandis que le sujet, lui, éprouve le présent perpétuel du trauma, que rien ne peut abolir.

(photo : What’s Up Films)

Le faux paradoxe est là, donc : les personnages sont assignés à une condition qu’ils refusent explicitement, ils ont en horreur le mot « résilience », et le disent encapsulés dans une série qui la met pourtant en scène, lentement, sûrement, inexorablement. Que l’un des vrais rescapés du couloir ait découvert, après coup, que cette série s’était faite sans qu’il soit consulté ni qu’il y consente1 (alors qu’il y est représenté de manière précise et reconnaissable) dit assez la puissance de bulldozer de l’injonction narrative : il y a sur cette expérience collective UNE histoire à raconter, elle sera racontée qu’on le veuille ou non, et de la seule manière que la doxa prévoit : sous le signe de la résilience. Ce rapport subjectif au trauma accueille suffisamment de facettes pour peupler la fresque d’un châtoiement d’émotions et de troubles divers, cinquante nuances de culpabilité, de honte, de colère, de rage, de haine – c’est normal : c’est ce que fait à l’âme le fracas d’un traumatisme, ici amplifié par sa dimension collective et son ampleur démesurée.

« Il ne faut pas chercher à comprendre »

Tous les professionnels qui ont été en contact direct avec cette nuit d’horreur et qui s’expriment actuellement dans les médias le disent : ce qu’ils ont vu là, c’est « une scène de guerre », des « blessures de guerre », nécessitant une « médecine de guerre ». La guerre offre à cet événement un cadrage technique, sémantique, analytique ; de la guerre, donc, il pouvait être question dans la série. La dimension polyphonique de son dispositif permettait de faire entendre, parmi d’autres, l’une des clefs de lecture de cet attentat : c’était un acte de guerre, s’inscrivant dans une guerre plus vaste, dont les assaillants ont fait état dans les propos qu’ils ont tenus durant l’attaque, mentionnant les bombardements en Irak et en Syrie, leurs victimes civiles, la responsabilité du président Hollande.

Ces propos d’ailleurs sont audibles dans la série, qui s’est efforcée à une certaine fidélité dans la reconstitution de l’événement : on les entend de la bouche des acteurs qui incarnent les assaillants, dans les flashes back qui hantent la mémoire des rescapés. Mais cette percée de réel est comme forclose : les victimes, qui sont les héros de la série et nos vecteurs exclusifs d’identification, ne les citent qu’en de rarissimes occasions, et bien sûr pour en disqualifier immédiatement toute pertinence. Marie parle fugacement à sa psy des « conneries qu’ils ont dit sur l’Irak, sur la Syrie », n’en dit pas plus et n’y reviendra plus. Quand Arnaud fait part des obsessions qui le tourmentent au chef de la B.R.I qui lui a sauvé la vie (« Je n’arrive pas à comprendre comment ces mecs ont pu faire ce qu’ils ont fait »), le professionnel de l’ordre le ramène aussitôt dans le droit chemin : « Il ne faut pas chercher à comprendre. Jamais ».

Redire la messe

La messe est dite, mais il faudra la redire, autant de fois que nécessaire, par tous les moyens : Sébastien est le seul rescapé représenté à l’écran à tenter de s’échapper de ce cadrage rhétorique (parfaitement conforme à celui qui domine le traitement médiatique mainstream de ces événements) ; un soir, au bar où se retrouvent les « potages » (potes otages), il ose : « Si la France elle bombardait pas les civils en Syrie, tu crois qu’elles auraient eu lieu les attaques terroristes ? »2. La fiction déploie alors l’artillerie lourde d’un recadrage sans appel. Dialogue : Arnaud : « J’en peux plus de ces clichés à deux balles. Tu te rends compte que c’est pas des arguments ? » – Sébastien : « C’est quoi alors ? « – Arnaud : « C’est des conneries monstrueuses. C’est de la bouillie prémâchée par des tarés du net ». Mise en scène : ils en viennent aux mains et se réconcilient aussitôt sous la pression amicale des potages. Construction du personnage de Sébastien : c’est un journaliste « pigiste » décoiffé, un peu rocker, façon rebelle – et ses propos semblent toujours plus relever du flou artistique et de la petite différence punk que de l’analyse politique… Avant d’en venir aux mains avec Arnaud, il a trahi sa vanité dans une dernière réplique : « Je comprendrai jamais c’est quoi le plaisir d’être un mouton ». On ne s’étonnera pas qu’il s’amourache ensuite d’une complotiste, elle aussi victime d’attentat, qui considère que « les séances de psy c’est fait pour nous rentrer dans la tête ». Ainsi tous les procédés dont dispose la fiction sont convoqués pour disqualifier la seule voix dissonante dans la chorale du trauma psychique, et forclore définitivement tout ce qui pourrait relever d’une analyse politique – sur la totalité des 8h de fiction, il n’est pas une occurrence du mot « politique » qui ne soit associée au mot « conneries ».

L’épisode terminal rejouera dans les grandes largeurs cette procédure de recadrage et de forclusion de l’analyse politique : alors qu’il témoigne à la barre du procès des attentats, Sébastien tente à nouveau d’interroger le contexte des bombardements opérés par l’armée française en Syrie, et le juge qui l’écoute paraît disposé à la patience. Pas la caméra, qui opte aussitôt pour un plan sur les potages assis dans l’audience, qui réprouvent bruyamment cette sortie de route – « C’est n’importe quoi ! » ; la parole de Sébastien, qui poursuit mezzo voce ses questions, est refoulée dans le hors-champ, recouverte par les murmures d’indignation de ses amis, meilleurs juges que lui.

Et pour bien verrouiller le dispositif, Arnaud, qui n’avait pas prévu de témoigner, bondit à la barre pour condamner les propos de son ami : « Contrairement à lui, moi je n’ai pas du tout envie de comprendre pourquoi des inconnus se sont permis de tuer des innocents. Moi je n’avais rien demandé. Je ne suis pas responsable de la guerre en Irak, en Syrie ou ailleurs. Ces gens-là m’ont condamné à un cauchemar qui s’arrêtera jamais. Je dois dire que j’ai été heureux, après l’explosion, de baigner dans le sang et les tripes des gens qui étaient venus pour nous massacrer (…). Quand je me suis rendu compte que l’explosion avait emporté une partie de la tête d’un terroriste et que moi je pouvais bouger, je pouvais me lever, et ben je crois que j’ai rarement été aussi heureux. C’était comme une forme de justice ». La caméra cette fois ne quitte pratiquement pas le visage de celui qui témoigne, sinon très brièvement pour des plans sur les potages qui opinent gravement du chef : consensus sans faille sur ce témoignage affectif d’une victime qui paraît valider implicitement (c’est assez naturel) la peine de mort : « c’est une forme de justice ».

Ajoutons qu’Arnaud est interprété par Benjamin Lavernhe, la seule star du casting ; il est dans la série l’époux de Marie, interprétée par Alix Poisson, qui est à la ville l’épouse de Jean-Xavier Lestrade, le réalisateur de la série : tous ces choix font plus qu’une signature du réalisateur, paraphant son geste et sa vision. C’est l’épitaphe de la série : je ne veux pas comprendre, je veux pouvoir haïr, et dire que mon mal est incurable3.

Politique du refus de la politique

Ce refus de l’analyse politique est évidemment une position politique, et de la politique, bien sûr, la série en fait copieusement – comme toujours quand on prétend ne pas en faire, et très droitière comme il est d’usage.

Non seulement elle nous invite à nous réjouir avec tous les protagonistes de ce que Gregory, malgré le traumatisme du Bataclan (qui lui a fait louper la première fois son entretien d’embauche), ait l’insigne honneur d’être enfin recruté comme ingénieur chez Dassault4 – son rêve d’enfant !, mais elle déploie un amour de la police presque embarrassant ; les personnages de la B.R.I sont absolument magnifiques, courageux, humbles, virils sans être insensibles, vraies gueules et belles voix crevant l’écran – alors que dans la vraie vie on ne saurait y avoir accès puisqu’ils doivent protéger leur anonymat5.

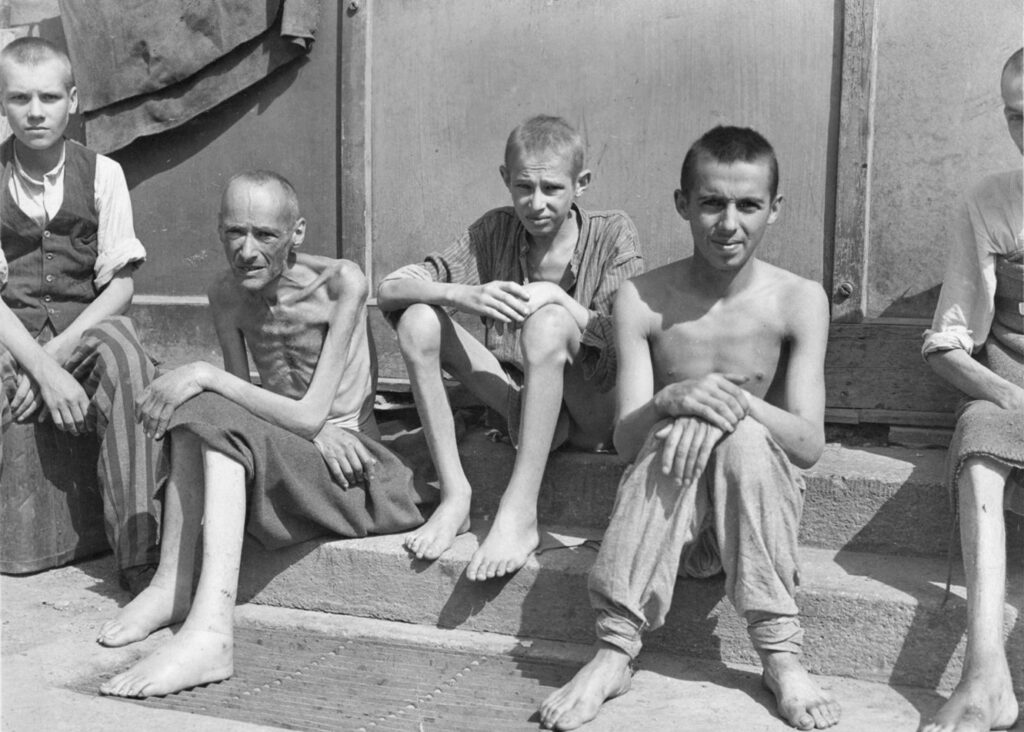

Ils opèrent en héros épiques infiniment admirables, sur le sort desquels la psy – pourtant très professionnelle, d’une neutralité frôlant la froideur – s’effondre en larmes : « On n’imagine pas le nombre de séparations, de divorces, de dépression chez les flics depuis le 13 novembre. Et rien n’est fait pour les aider ! ». Alors que traumatisés, ils le sont aussi bien sûr ; l’un des flics entrés dans le Bataclan en est sorti bouleversé, raconte-t-elle : « Il a tout de suite pensé aux photographies qui avaient été prises à l’ouverture des camps. Et ce n’est pas le premier, ce n’est pas le seul, à faire ce rapprochement avec les images de la Shoah » (Episode 5).

Retour à la Shoah

On tombe un peu de sa chaise devant une telle analogie : au delà du motif commun de l’amoncellement de cadavres, comment des corps déchiquetés à la kalashnikov baignant dans une mare de sang peuvent-ils consonner avec les traces visuelles de la découverte des camps, que nous avons vues par exemple dans Nuit et Brouillard6, qui, tout aussi insoutenables, sont d’une autre nature – corps émaciés par la dysenterie, d’une pâleur funèbre, orbites creusées par une interminable maltraitance ? On ne s’appesantira pas ici sur le discret pivot permis par cette analogie, qui assimile les djihadistes islamistes aux nazis, pivot sans doute trop inconscient pour être disséqué… Mais on peut s’interroger : peut-être cette citation est-elle « réelle » ; peut-être un policier choqué a-t-il vraiment dit ça, qui en dit long sur le caractère borgne de notre mémoire collective, qui nous ramène toujours au sol européen, à nos suppliciés historiques, à nos traumas sacrés, à notre Shoah.

(collections du Musée national de la Seconde Guerre mondiale)

Car cette vision d’épouvante de la fosse du Bataclan, on peut supposer qu’elle se rapproche bien davantage, visuellement, des scènes de guerres tout à fait contemporaines dont les images nous parviennent via les réseaux : corps démembrés, déchiquetés, par des frappes de drones, des bombardements ou des tirs de snipers. Certes, ces images ont connu un essor récent dans le cadre de la guerre menée par Tsahal contre la population palestinienne de Gaza, et le flic de 2015 ne pouvait en être imprégné comme nous le sommes maintenant.

Mais en 2015, n’y avait-il vraiment aucune image, aucune perception, aucune conscience des conséquences, sur les corps des civils, des guerres que menait notre armée dans les pays que la coalition avait décidé de frapper ? Il faut croire que : non7. Ce qui décidément est significatif de notre opiniâtre cécité, que la série reconduit avec méthode. Cette zone blanche dans notre champ perceptif, on peut proposer de l’appeler : notre Blanchité.

Terminus : le sanctuaire de la Blanchité

On ne s’étonnera pas que la série s’achève en apothéose, sur la réalisation d’un fantasme qui assure les conditions matérielles de sa persistance : Arnaud et Marie s’offrent (probablement en partie grâce à l’indemnité financière à laquelle leur statut de victime d’attentat leur ouvre droit8) une jolie petite maison à la campagne, où tous les « potages » se retrouvent autour d’un joyeux barbecue où ils chantent en chœur (comme à peu près à chaque épisode : résilience par la chorale, vertus de l’unisson).

Tous les signes (barbecue compris) convergent pour faire de cet espace un sanctuaire – loin du tumulte de la cité, de sa « politique », de ses risques, de ses indésirables : plus la moindre trace d’altérité – et convertir cette résidence secondaire en une résidence principale. Arnaud veut désormais s’installer à demeure et devenir paysagiste : ainsi pourra-t-il cultiver, outre des arbres-des buissons-un potager, sa volonté de ne surtout pas comprendre, et sa blessure psychique, intacte – et si précieuse.

Reclus dans cet écrin où nul ne pourra jamais le faire dévier de son programme, il vivra avec les siens comme la Blanchité veut vivre : gentiment lobotomisée, ayant abdiqué tous les raisonnements de causalité, trop susceptibles de nous jeter hors de l’irresponsabilité que nous chérissons – dût-elle nous faire persister dans l’incurable trauma de « l’incompréhensible ».

Service public de la propagande fascisante

Qu’en conclure ? Que l’audiovisuel public qui produit et diffuse une série si parfaitement verrouillée dans son propos idéologique ne se met nullement au service de « l’interêt général » qui est officiellement censé lui servir de boussole, et qu’il sert au contraire une visée partisane parfaitement située – très très à droite de l’échiquier politique, comme ses concurrents de l’audiovisuel privé. Héroïsation dégondée des forces de l’ordre, admiration larmoyante pour notre industrie d’armement, déshumanisation systématique des adversaires renvoyés à une impénétrable barbarie, confusément associée à la barbarie nazie, jouissance revendiquée de leur mise à mort, éradication systématique de tout effort de rationalité : tout est en place, imaginairement parlant, pour une société fasciste, armée pour le « choc des civilisations », persuadée que ce sont sa « liberté » et sa « démocratie » qui lui valent que des obscurantistes décérébrés tournent contre elle leur violence absurde.

Les violons insistants qui accompagnent la séquence de la « cérémonie d’accueil dans la nationalité française » par laquelle David, l’un des rescapés (chilien de naissance), obtient sa naturalisation sous les yeux embués de ses potages (épisode 7), ne doivent pas nous tromper : derrière la douceur lyrique de cette harmonie de cordes, c’est le bruit des bottes islamophobes et le fracas des guerres impérialistes qui s’échauffe tranquillement au creux de nos âmes, alanguies par la douceur de nos canapés.

Ainsi va le travail de l’hégémonie, qui s’impose avec d’autant plus de force que ses formes sont onctueuses, s’insinuant de psyché à psyché en se lovant avec grâce autour du motif faiblement polémique, au fond inoffensif, de la « résilience » : la fausse bataille contre le trauma opère ici en cheval de Troie, simulacre nous pénétrant intimement en dérobant à nos yeux la véritable armée qui nous enrôle insidieusement – au cœur de la Blanchité, et de sa guerre permanente contre l’altérité qui menace son empire.

- https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/series/je-ressens-de-la-colere-un-rescape-du-bataclan-victor-anclin-zanotelli-apparait-malgre-lui-dans-la-serie-des-vivants-15-11-2025 ↩︎

- Des Vivants, Episode 2 ↩︎

- Le témoignage d’une autre rescapée du Bataclan, recueilli par Guillaume Pley dans l’émission en ligne Legend, révèle qu’un autre positionnement dans le rapport de la victime à son bourreau peut s’avérer relativement réparateur : évoquant la prise de parole finale, lors du procès, de Salah Abdeslam, qui y a retracé son parcours et demandé pardon aux victimes, Stéphanie livre cet aveu : « Ça m’a fait un bien fou qu’il parle, parce que ça m’a sortie de mon statut de victime : ce n’était plus une relation bourreau-victime, c’était une relation d’être humain à être humain, et je n’avais plus qu’une idée en tête c’était de parler à son avocate pour qu’elle lui dise de ma part « merci d’avoir parlé, que moi ça m’avait fait du bien, et que je n’avais pas de colère particulière contre lui. » L’avocate a proposé à Stéphanie de le dire directement à Abdeslam, ce qu’elle a fait : elle relate cet échange troublant, précisant qu’elle « avait pris le parti de croire ce qu’il avait dit » – « c’est juste mon point de vue », s’excuse-t-elle presque. Elle évoque son émotion alors, et celle qu’elle a vue chez Abdeslam, leurs remerciements réciproques, le « coucou » qu’ils se sont fait de la main en s’éloignant, lui vers la prison, elle vers ses amis rescapés. « Pour moi, conclut-elle, le procès était fini. J’ai compris plus tard que c’était ce qu’on appelle la justice restaurative, et c’est ce qui permet de clore le chapitre définitivement, de passer à autre chose ». Du bien que ça lui a fait, elle dit qu’il était « incroyable » : « toute la tension que j’avais accumulée pendant les mois qui ont précédé est partie (…), ça va mieux ». – « Je ne sais pas quoi dire », lui répond alors spontanément l’interviewer, manifestement désemparé par ce témoignage complètement hors cadre. Entretien ici : https://www.youtube.com/watch?v=-RLcOqr3IwM&t=5103s ↩︎

- Dassault Aviation se classe parmi les premiers industriels de l’armement au monde. ↩︎

- Dans la vraie vie surtout, en tout cas en manif, on croise plutôt des forces de l’ordre façon Sainte-Soline, suant la haine et la violence gratuite (voir la vidéo Médiapart : https://www.youtube.com/watch?v=TT8j4a10aKE…) Ceux-là n’existent évidemment pas dans l’imaginaire de la série – à charge pour nous de comprendre comment une même institution peut produire des corps collectifs aussi diamétralement opposés. ↩︎

- Nuit et Brouillard, Alain Resnais, 1957 ↩︎

- Peut-être convient-il de préciser ce que la grande messe médiatique nationale ne permet pas toujours de mesurer : « Ce qui est perçu comme « lutte contre le terrorisme » par le gouvernement qui intervient est simultanément considéré comme un acte de terrorisme d’État par la population cible » (Christopher J. Coyne et Abigail Hall, The Drone Paradox : Fighting Terrorism with Mechanized Terror, The Independant Review. A Journal of Political Economy, 2018 ; cité par Mathias Delori dans La guerre contre le terrorisme comme rivalité mimétique, ed Peter Lang, 2025). Mathias Delori cite plusieurs témoignages de civils terrorisés dans divers pays frappés par la coalition ou par la seule armée française, qui permettent d’apercevoir ceci : les scènes d’horreur que nous subissons à l’occasion des attentats terroristes ressemblent à celles que subissent les populations civiles des pays que nous bombardons ou visons par nos drones tueurs, nos armes font à leurs corps ce que les leurs font aux nôtres, et leurs traumas ne sont pas moins durables que les nôtres. On pourrait, si ce n’était obscène, consacrer des milliers d’heures de série à l’histoire de leur « résilience » et de ses échecs ↩︎

- Je précise, à l’attention des lecteurs malveillants (nombreux à la LICRA, qui me poursuit de sa colère indignée), que mes propos ne visent ici nullement l’indemnité réelle que les rescapés réels ont pu percevoir – rescapés réels à qui je souhaite le plus sincèrement du monde qu’ils puissent jouir de la vie autant qu’il est possible après cet épouvantable traumatisme. Je ne mentionne cette indemnité que parce qu’elle est thématisée dans la série ; elle fait l’objet de discussions, d’hésitations, de projets de négociations entre les personnages, d’épisode en épisode. Par ailleurs, les difficultés économiques d’Arnaud et Marie (sujette à des achats compulsifs, surendettée…) sont aussi thématisés dans le scénario : le couple est présenté comme ayant du mal à joindre les deux bouts, Arnaud ayant lâché son job dès le premier épisode, des scènes de ménage illustrent régulièrement le motif. Quand ils achètent la maison de campagne dans le dernier épisode, le spectateur, guidé par le motif de la galère économique que le scénario a méticuleusement tricoté d’épisode en épisode, ne peut pas ne pas penser que c’est l’indemnité qui a permis cette salutaire réparation. Il ne s’agit ni de s’en réjouir ni de s’en offusquer : c’est juste ce que la série raconte et met en scène. D’où ma formulation « probablement grâce à l’indemnité… ». En conclure, comme le fait la LICRA dans le portrait qu’elle me consacre, que je me serais « aussi illustrée par la publication d’un texte odieux sur les attentats du 13-Novembre, les assimilant à un acte de guerre en réplique aux bombardements de la France contre Daech et reprochant en des termes à peine voilés aux ex-otages de chercher à reprendre une vie normale avec l’argent de leurs indemnités » n’est pas seulement ignominieux : c’est aussi très révélateur de la profonde bêtise de ses zélateurs, qui ne savent lire ni une série, ni un article, aveuglés qu’ils sont par leur compulsion à calomnier. ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.