Définir le romantisme reste une des choses les plus difficiles, tant ce mouvement est par essence hétéroclite. Durant tout son avènement, il n’aura de cesse de défier le classicisme hégémonique en lui opposant ses valeurs progressistes, humanistes et révolutionnaires. Sa foi en l’avenir l’amènera à composer entre le réel de la société capitaliste – dont la violence sociale tétanise plus d’un – et son idéal humain, seul chemin salutaire pour s’extraire un jour du monde dans lequel les romantiques sont enfermés. Idéalisme vs réalisme, n’est-ce pas là l’idéologie même des révolutions ?

Romantisme : révolution et contre-révolution

Que la résistance anti-romantique s’organise dès le début semble de bonne guerre. Le classicisme comme garde-fou des passions humaines ne date pas d’hier : « Depuis l’Antiquité platonicienne, la haute culture s’était toujours donné pour principale raison d’être de faire triompher la raison sur les forces obscures du corps, ou du moins de réguler et de contrôler les secondes grâce aux ressources de la première ; puis le christianisme, quelle que fût l’obédience, avait avalisé et sanctifié cette exigence intellectuelle. Enfin tout récemment, l’esprit des lumières et l’idéalisme philosophique avaient actualisé et conforté en le laïcisant, le privilège de l’intelligence rationnelle. »1

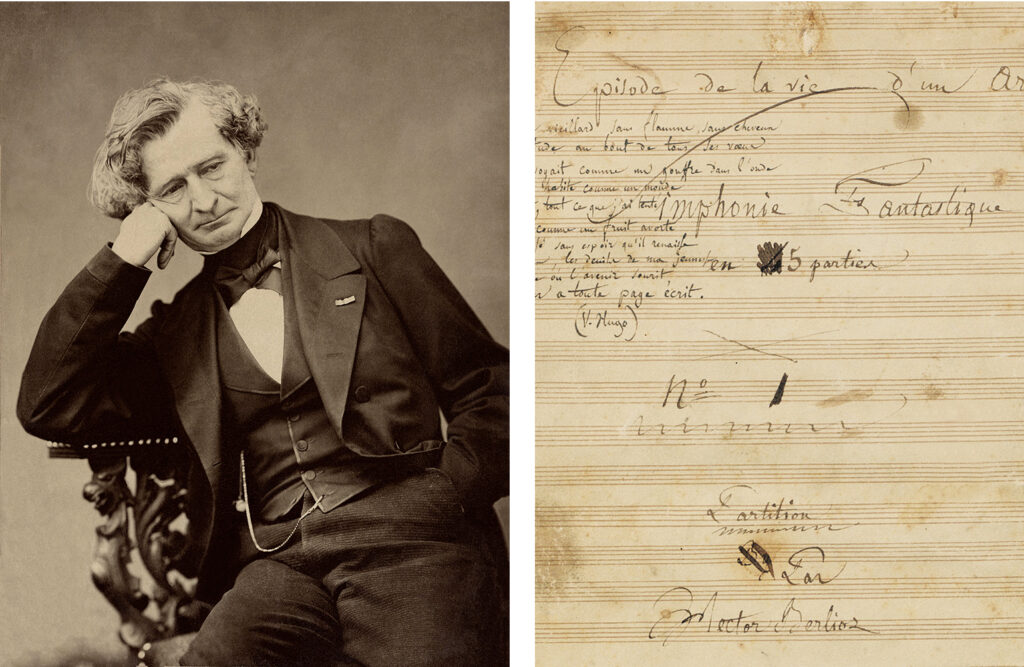

Et voilà que tout change, tout se précipite, dans une effervescence artistique inimaginable. La révolution romantique est en marche. La plus légendaire est bien entendu celle d’Hernani2, triomphalement gagnée par Hugo et son « armée romantique » qui se dresse debout, cheveux longs et gilets rouges face aux conservateurs classiques. S’en suivra la ferveur romantique d’un Delacroix avec son tableau « La Liberté guidant le peuple » ou l’extravagante « Symphonie fantastique » de Berlioz. Tout cela en 1830 – quelle année tout de même ! La bourgeoisie capitaliste triomphe, galvanisant toute une jeune génération d’artistes. L’heure est au dynamisme, au gigantisme, sous ses aspects extérieurs le romantisme est synonyme de révolution3.

Le temps du spleen

La désillusion arrivera vite, après l’échec du « Printemps des peuples » qui va laisser place à un romantisme pessimiste ou réactionnaire. Les romantiques doutent, « le mal du siècle » s’installe peu à peu. La prophétie de « l’état de crise et du siècle des révolutions »4 se révèle exacte. Le temps est au spleen, à la nostalgie d’un bonheur perdu. Le romantisme idéaliste fait place au romantisme réaliste, et il n’est pas moins fécond. Il n’est que la deuxième face de la médaille. Sur le plan littéraire seul Hugo transformera sa quête d’idéalisme en combat politique. Les autres exprimeront leur génie dans un réalisme révélant un certain champ social jusqu’alors invisible dans l’art. Mais que se passe-t-il sur le plan musical ?

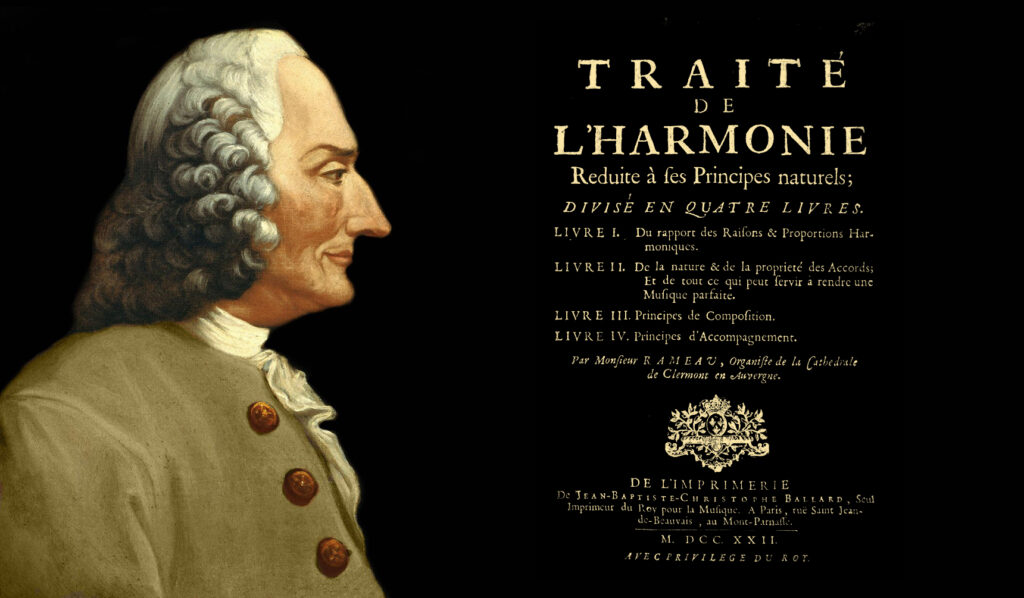

L’avènement du romantisme en musique n’est en rien une révolution structurelle ou organique, dans le sens où la grammaire de la musique reste la même qu’à la période de la monarchie absolue. Les bases de l’harmonie classique qui tournent le dos au plain-chant grégorien, que Rameau théorise dans son traité d’harmonie de 1722, resteront le socle commun de tous les romantiques jusqu’à Debussy. Rentrons un peu dans les détails afin de mieux comprendre de quoi il s’agit.

« La théorie musicale est totalitaire »

Le chant grégorien5 est largement hégémonique au moyen âge. La polyphonie balbutiante à partir du IXe siècle évoluera peu à peu, et verra sa consécration au moment de la monarchie absolue. Hasard ? Une des thèses du musicologue marxiste Michel Faure est que l’art, et en l’occurrence les oeuvres musicales, ne sont que les conséquences du milieu et des structures sociales dans lesquelles elles voient le jour ; il est donc normal d’y observer une corrélation avec les évolutions structurelles de la musique.

L’harmonie, ou l’art de superposer divers sons d’une manière concordante, fait éclore à partir du XIVe siècle l’accord parfait avec ses gammes majeures ou mineures. Elle engendrera toute une série de règles qui seront synthétisées dans le fameux traité d’harmonie de Jean-Philippe Rameau précédemment cité. « La théorie musicale est totalitaire. Elle nous inculque que nous le voulions ou non la notion de hiérarchie en musique, parce que celle-ci structure fondamentalement la société dans laquelle le système tonal s’est élaboré […] Trois siècles plus tard, la pluralité de modes du plain-chant disparaît au profit des deux gammes tonales quand s’effondre le monde féodal avec la multitude des seigneuries. La prépondérance du mode d’ut majeur s’installe en même temps que la monarchie absolue. À nouvelle organisation politico-sociale, nouvelle organisation théorico-musicale »6 .

Persistance d’un ancien régime harmonique

Et voilà que la révolution française survient. L’Ancien Régime tombe, mais il n’emportera pas avec lui les fondations de l’harmonie classique. Celles-ci persisteront encore un bon siècle. Nous savons bien que la nuit du 4 août 1789 n’a rien enlevé au prestige de l’aristocratie, et que la société d’ordres de l’Ancien Régime s’est transformée en société de classes, avec certes ses singularités, qui n’enlèvent rien à son principe de hiérarchie. L’harmonie classique évoluera quant à elle en harmonie romantique avec son lot de couleurs expressives reflétant l’air du temps, mais son principe intrinsèque basé sur la polarité tonale restera fortement ancré dans les esprits de nos compositeurs musiciens.

Il ne faudrait pas en conclure que le romantisme n’est qu’une évolution douce du classicisme. Le romantisme a bel et bien opéré une révolution esthétique. Si sa grammaire musicale reste encore sous l’emprise du classicisme, ses formes musicales, sa densité expressive, son désir de construire un nouveau monde et de nouvelles représentations mentales sont considérables.

Invention de la postérité et triomphe du moi

Ludwig van Beethoven est la figure archétypale de cette révolution romantique. Un compositeur qui pousse les murs des formes classiques de la Symphonie, de la Sonate, des thèmes et variations, avec une envergure architecturale amplifiée, avec une densité expressive inégalée jusqu’alors, sans parler de son désir de puissance sonore pour l’orchestre et le pianoforte, cela même avant ses problèmes d’audition. Au-delà de tous ces aspects liés à la transformation esthétique de la matière sonore, n’oublions pas la notion de postérité qui reste à mes yeux une des caractéristiques les plus modernes de cette période. Il faut savoir qu’un compositeur de lAncien Régime naturalisait parfaitement sa condition de valet au service d’une cour. Ne prête-t-on pas à Jean-Sébastien Bach d’avoir déclaré que son art devait servir Dieu et son Seigneur ? Comme le talent pour la musique était forcément un don du créateur, quoi de plus normal en retour que de lui adresser la plus belle des musiques, religieuse ou profane. En revanche l’idée même de postérité était inconcevable, aussitôt une oeuvre jouée aussitôt oubliée ou presque. À cette époque on ne joue que de la musique contemporaine.

Le premier compositeur a avoir eu conscience de sa capacité à rester dans l’histoire est Beethoven. Au sujet de sa célèbre sonate op. 106 dite « Hammer Klavier » il déclarera : « Cette sonate ne sera comprise que dans cinquante ans ». Quelle lucidité sur sa capacité à laisser une empreinte historique ! Quant à sa prédiction, elle fut très optimiste…

Mais ce n’est pas tout. Sa perception d’être un individu singulier et non un « sujet » parmi tant d’autres, se constate dans cette célèbre réplique lancée à son ami et prince Lichnowsky : « Ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance, ce que je suis, je le suis par moi ! Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers ; il n’y a qu’un Beethoven ». S’il a de toute évidence un fort désir de reconnaissance pour son talent, comment ne pas y voir également une transformation de la représentation même du compositeur romantique ? Une musique qui est dorénavant écrite par des « Hommes », qui exprimera la nature profonde de leurs âmes. Des compositeurs non plus au service de Dieu et de leurs seigneurs, mais des compositeurs participant à la co-construction d’une nouvelle société.

Mais laissons pour le moment toutes ces transformations musicales et cette conscience de soi pour revenir un instant au langage harmonique qui peine de son coté à opérer sa mue.

L’offensive néoclassique

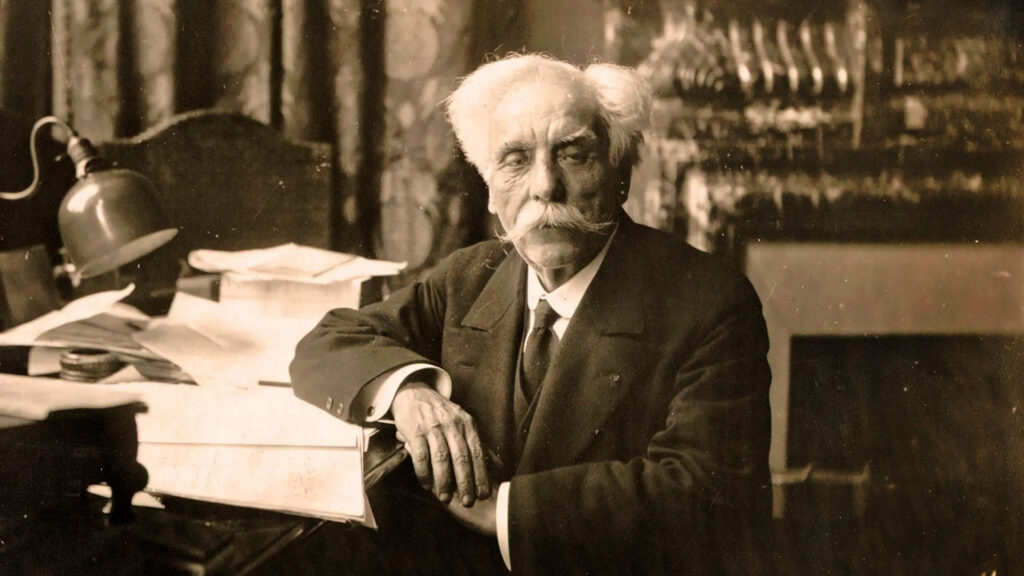

Alors que « la sainte trinité de l’accord parfait (en musique) continue à régir la musique » pour reprendre l’image de Michel Faure, un virage significatif s’opère après le coup d’État de Napoléon III. Depuis la création du Conservatoire de musique de Paris en 1795 qui se démarque des anciennes maîtrises de l’Ancien Régime par son enseignement laïc et sa pratique républicaine, qui intègre les élèves femmes, les contres révolutionnaires sont à la manœuvre. Le musicien et pédagogue Alexandre Choron ne compte pas laisser les romantiques pervertir la musique religieuse. Il fonde en 1817 l’Institution royale de musique classique et religieuse. Son objet est de créer une distinction claire entre musique religieuse et musique profane. Cette institution périclitera peu à peu après la Révolution des « Trois Glorieuses » de 1830. Il faudra laisser passer l’orage romantique de la monarchie de Louis-Philippe pour voir les contre-révolutionnaires refaire surface. C’est en 1853 que l’on voit renaître cette fronde anti-romantique avec la création de l’École de musique religieuse et classique Louis Niedermeyer. Soutenue par le second Empire, cette école est là pour rehausser les couleurs de la musique religieuse sous l’étude du chant grégorien et son plain-chant, du piano, de l’orgue, de l’accompagnement, de la composition, du contrepoint… De grands noms de la musique y enseigneront comme Camille Saint-Saëns et André Messager ; Gabriel Fauré sera un des plus illustres élèves. L’École Niedermeyer sera le porte greffe du retour de la modalité ancienne dans la nouvelle grammaire de l’harmonique romantique.

Parallèlement le critique musical et historien de la musique Joseph d’Ortigue publie en 1853 son Dictionnaire de plain-chant, s’ensuivra un Traité théorique et pratique de l’accompagnement du plain-chant co-écrit avec son ami Louis Niedermeyer, sans oublier le Traité d’harmonie du professeur de composition de Gabriel Fauré, Gustave Lefèvre, qui pose les nouvelles règles d’une tonalité élargie. Comment ne pas songer à la célèbre mélodie de 1871 Lydia de ce même Fauré, qui alterne avec délice entre mode grégorien et harmonie classique ?7

Dès lors l’harmonie du XIXe siècle entre dans une nouvelle ère que l’on pourrait qualifier de révolution tardive et paradoxale. Paradoxale dans le sens où tous les tenants du retour aux modes anciens, qui luttent depuis des décennies contre les outrances du romantisme, vont être à l’origine d’une révolution harmonique qui prolonge en quelque sorte la révolution romantique.

Révolution paradoxale et inspiration coloniale

Ces réactionnaires qui militent pour un néoclassicisme contre-révolutionnaire se feront déborder par toute une nouvelle génération de compositeurs qui va faire preuve d’innovations harmoniques inouïes. Dès lors les modes anciens, les couleurs arabes et moyen-orientales avec leurs secondes augmentées, mais aussi japonaises et javanaises avec leurs gammes pentatoniques, ou espagnoles avec leur célèbre mode de mi… enrichiront pour notre plus grande joie la musique occidentale.

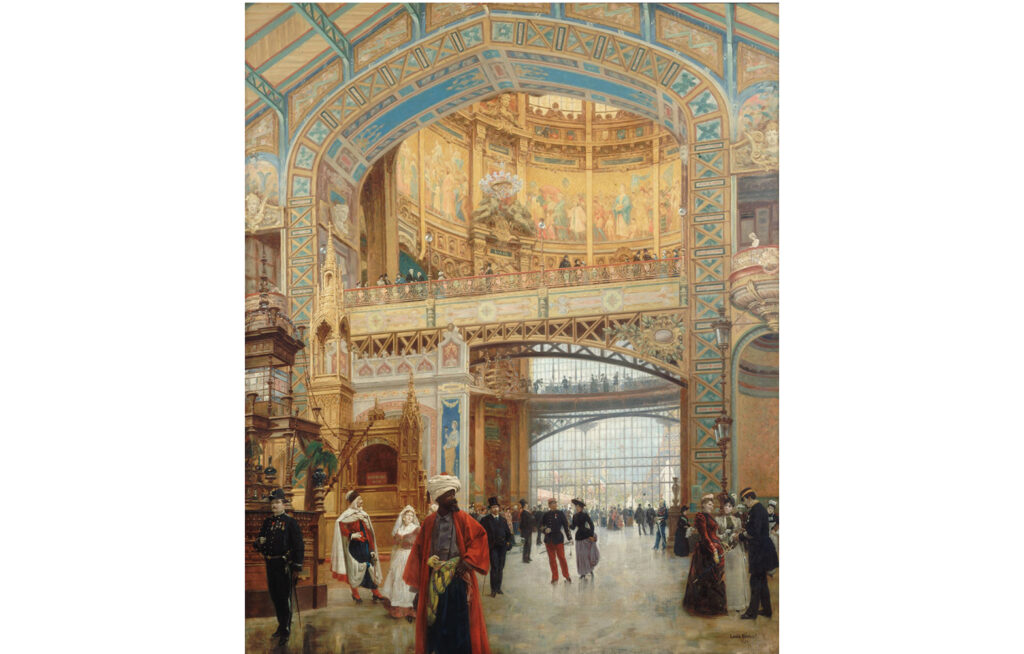

Il est intéressant de voir que cette révolution tardive de l’harmonie advient (du moins pour les compositeurs français) après l’expansion coloniale de la France : on ne compte pas les œuvres de Camille Saint-Saëns inspirées par ses séjours en Algérie. Les expositions universelles, faire-valoir du développement industriel du capitalisme, sont une occasion extraordinaire de voir et surtout d’entendre la production musicale de contrées lointaines. Le Japon y participe pour la première fois en 1867 – nul doute que Saint-Saëns s’inspirera de ce qu’il a pu y entendre pour composer son opéra-comique La princesse jaune en 1872. Souvenons-nous du choc esthétique que reçut Debussy en écoutant les sonorités exotiques des gamelans balinais lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1889, sans parler des traces indélébiles que cette musique laissa dans le cerveau du jeune Ravel au cours de cette même exposition. Enfin, l’impérialisme états-unien fera émerger la culture noire américaine : combien de compositeurs ne resteront pas insensibles à ce genre nouveau ?

Une musique d’initiés

Cette complexification harmonique et d’écriture a des conséquences concrètes pour tous les dilettantes de la musique. En termes marxistes, cette difficulté tient de fait à la distance la classe des non-initiés. Nous voilà bien éloignés du désir de Jean-Jacques Rousseau : simplifier la notation de la musique8 afin que celle-ci soit accessible au plus grand nombre. Nous voilà revenus au paroxysme du contrepoint de Jean-Sébastien Bach : une musique écrite pour initiés.

Mais il est intéressant d’observer que la réticence à cette révolution harmonique apparait au sein même des compositeurs bourgeois. Dans une lettre de Saint-Saëns adressée à Fauré en 1915, le grand maître français critique violemment la modernité debussyste qui est ici directement associée à la décadence de la société contemporaine : « Je te conseille de voir les morceaux pour 2 pianos, Noir et Blanc que vient de publier M. Debussy. C’est invraisemblable, et il faut à tout prix barrer la porte de l’Institut à un Monsieur capable d’atrocités pareilles ; c’est à mettre à côté des tableaux cubistes »9.

« Manger des écrevisses vivantes »

Ce même Saint-Saëns s’était déjà presque étranglé 22 ans auparavant en découvrant les mélodies du cycle la Bonne Chanson de son ancien élève : « Fauré est devenu complètement fou ». Et ce n’est pas un avis isolé : « Sais-tu que les jeunes musiciens sont à peu près unanimes à ne pas aimer « la Bonne Chanson » ? Il paraît que c’est inutilement compliqué et très inférieur au reste »10.

Mais c’est encore Camille Saint-Saëns, l’homme de l’Académie des beaux arts, qui exprimera à la fin de sa vie une opposition radicale devant cette révolution tonale : « À présent, nous entrons dans l’ère du charivari. Les dissonances les plus violentes apparaissent fades, on superpose les tonalités différentes. C’est comme si l’on prenait plaisir à manger des écrevisses vivantes, des cactus hérissés d’épines, à boire du vinaigre, à croquer des piments enragés »11. Nous voilà revenus à la condamnation pour outrage au bon goût par les détracteurs de Victor Hugo. Nos compositeurs modernes achèveraient-il enfin la révolution romantique plus d’un siècle après ses débuts ?

La bourgeoisie aux commandes

Pendant ce temps, la bourgeoisie garde la main sur les commandes, et influence grandement les formes musicales conformément au goût du néoclassicisme ambiant. La révolution française n’a nullement effacé le mécénat aristocratique, même s’il est vrai que ce ne sont plus les cours royales ou princières qui financent directement l’art, mais les héritiers des grandes familles. La grande bourgeoisie de l’industrie, de la banque et du commerce s’associe à ce mécénat qui comporte de grands avantages, dont le premier est de se hisser au même niveau de statut social que celui de l’aristocratie… Encore faut-il avoir un goût et une culture suffisante pour déceler les artistes de talent.

Dans ce domaine nous ne pouvons que saluer son parcours fulgurant depuis 1789, elle qui se contente après la révolution de plébisciter les Boieldieu, Berton, Cherubini et autres Lesueur qui n’avaient que dédain et mépris pour la musique d’un Beethoven, allant jusqu’à déclarer à son sujet : « Il ne faut pas faire de la musique comme celle-là ! »12, mais qui un demi-siècle plus tard dénichera des Fauré, Debussy, Ravel… Quelle évolution remarquable !

Cependant, ces artistes ne sont pas choisis au hasard : ils répondent tous à un désir de classe, et certains iront même jusqu’à devancer les attentes de celle-ci. L’art ne peut donc plus être considéré comme un simple reflet de la société, mais une construction à dessein. Un véritable art de classe qui reste encore aujourd’hui compliqué à démontrer, tant les artistes ont été conçus et façonnés comme des êtres au dessus de tout déterminisme social. Des artistes qui créent selon leur propre inspiration quasi divine. Des artistes certes que l’on « aide », comme on dit aujourd’hui, sur le plan matériel et économique afin de leur assurer une liberté artistique totale. Cette fable est malheureusement bien ancrée dans les esprits des artistes eux-mêmes, car affirmer le contraire ferait tomber l’image mythique savamment entretenue par la société des dominants.

L’influence exercée par l’aristocratie ou la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle n’a nullement besoin d’être explicitement imposée. Tout cela se déroule d’une manière bien plus subtile, voire inconsciente. Prenons le cas de Claude Debussy : fils de communard, jeune compositeur extrêmement « doué »13, il dépourvu de capital social, économique et culturel, pour paraphraser Bourdieu. Ses chances de côtoyer le cœur de l’élite bourgeoise sont très faibles. Son talent expliquerait-il tout ? On ne peut que répondre par la négative quand on prend la peine d’observer en détail ses trajectoires sociales, amoureuses et amicales qui se confondent aisément14.

Bonne volonté culturelle et désir de promotion sociale

Comment la création musicale de Debussy est-elle dirigée par son entourage social ? L’influence de la Pavane15 de Gabriel Fauré est particulièrement intéressante. Celle-ci est dédiée à la comtesse Greffulhe, mécène de la musique qui soutient matériellement Fauré, et son objectif est clair : écrire un véritable portrait musical qui souligne l’élégance et la beauté de la comtesse. La mélodie principale de l’œuvre met en avant tous les éléments expressifs du Grand siècle, avec son rythme pointé des ouvertures à la française, son harmonie modale, ses phrasés liés par deux… faisant écho aux fêtes galantes versaillaises. Cette œuvre remporta un vif succès : son ton nostalgique ne pouvait que séduire toute une classe qui ressasse le sentiment du bonheur perdu, sans parler de ses références aux styles anciens qui flattent tous ceux capables de les reconnaître : distinction sociale garantie. Nous sommes bien là dans une culture de classe. Ce style musical rend hommage ostensiblement à l’Ancien Régime, il est le cœur du néoclassicisme, et il fera école à l’aube du XXeme siècle chez les compositeurs français.

Debussy lui emboîtera le pas trois ans après la Pavane, en composant sa Suite bergamasque dont le Passe-pied reprend jusqu’à sa mesure à quatre temps, ses pizzicati, sa tonalité en fa dièse et sa couleur modale. Penser qu’il ne s’agit là que d’une imitation opportuniste de la part du jeune Debussy, pour s’assurer un succès futur, ferait preuve d’une analyse trop simpliste. Elle relève au contraire d’une perception extrêmement fine du contexte social dans lequel la production musicale évolue – ou pour le dire autrement : « Il faut dire quel charme social agit sur Debussy à travers cette Pavane, jusqu’à quels cercles privilégiés dont elle symbolise les privilèges et le raffinement ce compositeur tente de se hisser par le plagiat qu’il fait. Bonne volonté culturelle et désir de promotion sociale sont toujours solidaires. Comme, à l’autre pôle social, rayonnement culturel et domination politique« .16

Dans le temple de l’aristo-bourgeoisie

Puisque nous sommes dans la pavane, restons-y, en évoquant cette fois l’élève de Fauré, Maurice Ravel, qui en compose une en 1899, suite à la commande d’une autre figure de l’aristocratie musicale parisienne : la princesse de Polignac. Comme son maître, le jeune Ravel de 24 ans s’exécute afin de combler le désir de « l’aristo-bourgeoisie » qui souhaite ressusciter le raffinement élitiste de l’Ancien Régime. Avec son génie, Ravel exprime dans cette merveilleuse danse lente toute la nostalgie et le caractère noble des XVIe et XVIIe siècles.

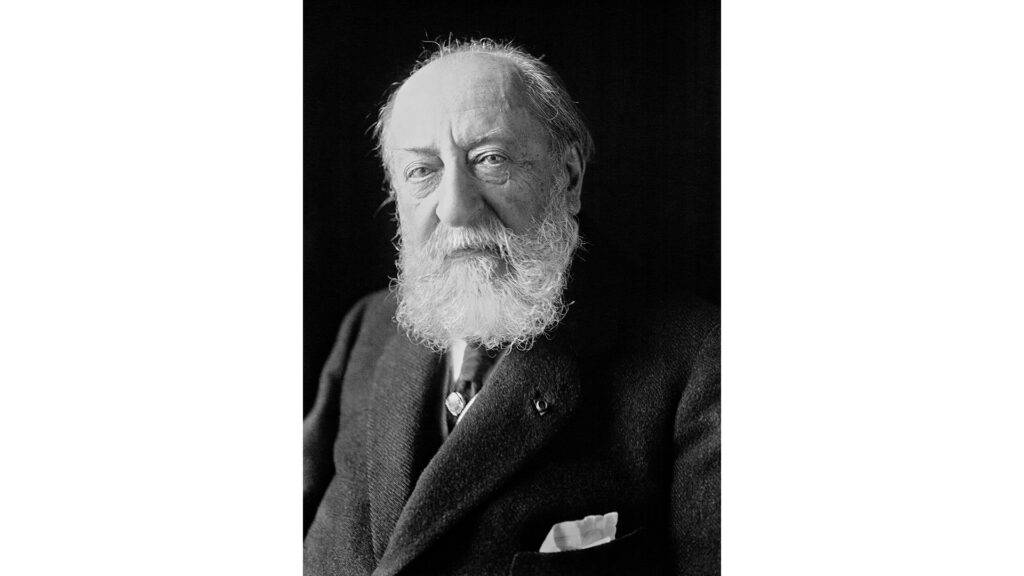

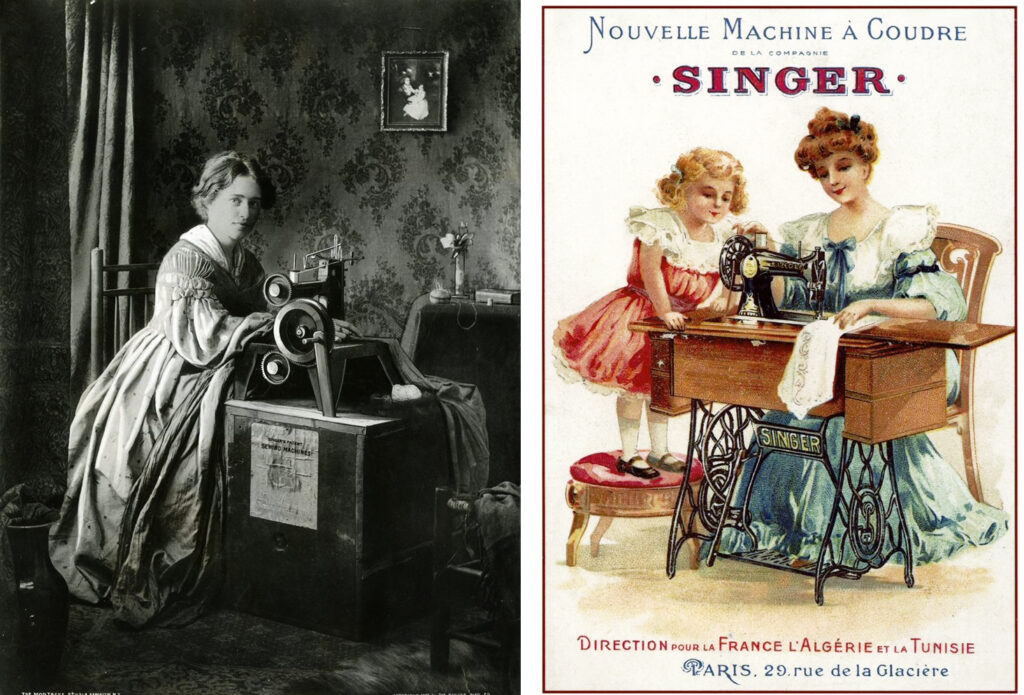

Cette princesse incarne parfaitement ce néologisme « d’aristo-bourgeoisie ». Winnaretta Singer, princesse de Polignac, est la fille héritière de l’inventeur américain des machines à coudre Singer. Issue de la grande bourgeoisie des affaires, elle épousera en 1893 le prince Edmond de Polignac, de 31 ans son aîné. Un mariage, arrangé entre autres par notre comtesse Greffulhe, qui donnera un nom respectable à cette fille de bourgeois et une fortune considérable à cet aristocrate, qui plus est compositeur de musique. Les deux seront de grands acteurs du mécénat français. À la mort de son mari en 1901, la princesse décide de construire un nouvel hôtel particulier sur l’emplacement même du précèdent17. Cet hôtel particulier quatre fois plus grand que le précédent (750 m2), offre de nouveaux lieux de réception dont le célèbre salon de musique qui accueillit les plus grands artistes de son temps, et le tout Paris mondain. Son architecture confiée à Henri Grandpierre renoue comme par hasard avec l’esprit du XVIIIe siècle, sans oublier le confort moderne.

Citons volontairement une longue description de ce lieu hors du commun publiée par la Fondation Singer-Polignac : « Deux portes cochères permettent aux véhicules de déposer leurs occupants directement à l’intérieur de l’hôtel. Ces derniers se retrouvent ensuite dans le vestibule, au pied d’un grand escalier d’honneur […] La bibliothèque de la Princesse est ornée de boiseries Louis XVI […] Le grand escalier d’honneur, orné de colonnes et de niches, couronné par un dôme percé d’une ouverture zénithale conduit aux salons de réception du premier étage. Sur le palier, à droite, on accède au salon de musique […] Habillé de miroirs et décoré de piliers, de panneaux et d’entourages en trompe-l’œil qui imitent le marbre noir, son plafond est peint d’un ciel en trompe-l’œil […] Pour décorer les parties hautes et les voussures du salon, la princesse Edmond de Polignac commande une fresque à l’artiste espagnol José Maria Sert qu’il réalise entre 1910 et 1912. À cette période, le peintre abandonne la polychromie au profit de peintures noires sur fond doré. Le thème choisi pour cette fresque est Le Cortège d’Apollon, dieu de la musique et du chant, et se décline en onze tableaux représentant le dieu et ses muses : Clio (l’histoire), Euterpe (la danse et la musique), Erato (la poésie lyrique et érotique), Melpomène (la tragédie et le chant), Thalie (la comédie) Calliope (la poésie épique), Terpsichore (la danse), Uranie (l’astronomie céleste), Polymnie (la rhétorique et l’éloquence), suivies de Clythia la jalouse et de Leucothoé la bien-aimée. Apollon tient sa lyre dans sa main gauche et est coiffé d’une couronne de laurier. A l’arrière du salon de musique, une autre porte permet d’accéder à un salon ovale qui fait face aux escaliers. Au plafond en trompe-l’œil on distingue deux tableaux issus d’une fresque de Giandomenico Tiepolo (peintre vénitien du XVIIe siècle) que Winnaretta Singer a acquis à Venise en 1901 […] Cette grande pièce s’ouvre sur les terrasses et sur un salon plus petit orné de charmants panneaux de bois peint du XVIIIe évoquant les loisirs. Il conduit à la salle à manger, inspirée du salon de la paix du Château de Versailles, entièrement revêtue de marbres polychromes, qui donne sur le jardin.

Cette litanie ornementale nous fait parfaitement sentir le poids esthétique qui pèse sur les artistes soutenus par la princesse, et d’une manière générale par toute cette classe donneuse d’ordres18. Peu importe si nos compositeurs sont conscients ou non des enjeux en cours, ils ne sont pas de taille à résister à ce niveau de pression sociale. D’une manière raffinée et extravagante « l’aristo-bourgeoisie » impose ses goûts. Le temps des passions romantiques semble bel et bien fini : retour à l’ordre, à la raison, avec pour modèle l’Ancien Régime et son esthétique indépassable : la Grèce antique. Pas étonnant de voir alors éclore toutes sortes d’œuvres portant des noms de danses anciennes : Menuet, Gavotte, Sarabande et autres Passe-Pied … Et nul besoin de passer commande : les artistes, par mimétisme et souci de se fondre dans l’air ambiant, sauront aller au devant du désir néoclassique de cette classe.

Romantisme et révolution permanente

Ainsi, aussitôt qu’apparaît une nouvelle percée romantique dans le domaine du langage harmonique, survient une contre-révolution stylistique sur le plan de la forme musicale. Mais alors avec tout cela : Qu’est-ce le romantisme19 ?Comment s’y retrouver dans tout cet imbroglio : révolution romantique sur le plan esthétique et formel, contre-révolution par le retour de la modalité du plain-chant, révolution harmonique tardive et paradoxale, retour aux danses anciennes ?

Et la modernité dans tout ça ? Elle n’est peut-être que l’autre nom du romantisme, qui ne serait lui-même que l’autre nom de la révolution permanente, qui résiste sans cesse aux réactionnaires de tout temps. Après tout, c’est une belle définition, non ?

Pour prolonger

Diagonale sonore, Rémy Cardinale : Blindtest #15

Le site de l’Armée des Romantiques.

- Alain Vaillant, Qu’est-ce le romantisme, p. 208 ↩︎

- Hernani, Victor Hugo, drame romantique créé en 1830 ↩︎

- Bien évidement le romantisme ne peut-être réduit qu’à cette caractéristique, n’oublions pas tout le caractère sensible et intime qui lui sera ardemment reproché à la fin du XIXe siècle. ↩︎

- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762) ↩︎

- Musique sacrée dans la période médiévale qui utilise les caractéristiques du plain-chant : musique monophonique, a capella, échelle modale ↩︎

- Michel Faure, Point d’orgue ou musique, histoire, politique et religion, St. Honoré éditions – Paris, p.89 ↩︎

- Mode de fa avec le si bécarre et le ton de fa majeur avec le si bémol ↩︎

- Jean-Jacques Rousseau, Projet concernant de nouveaux signes pour la musique (1742) ↩︎

- Jean-Michel Nectoux, Camille Saint-Saëns & Gabriel Fauré, Correspondance ↩︎

- Philip Kolb dans son édition de la Correspondance de Marcel PROUST, t. I, PP. 337-338, Plon, 1971, date cette lettre de septembre 1894. ↩︎

- Saint-Saëns, lettre autographe du 16 juin 1921. (B.N., L. a. Camille Saint-Saëns, 131) ↩︎

- Hertor Berlioz, Mémoires, p.106 ↩︎

- Passons sur cette notion même de « don » qu’il faudrait également interroger ↩︎

- Voir les travaux de Michel Faure à ce sujet dans Musique et société du second Empire aux années vingt, éditions Flammarion ↩︎

- Pavane op.50 composée en 1887 pour petit orchestre. ↩︎

- Michel Faure, Musique et société du second Empire aux années vingt, éditions Flammarion, p.28 ↩︎

- 43, avenue Georges-Mendel, Paris 16e, le lieu abrite l’actuelle Fondation Singer-Polignac ↩︎

- Pour avoir eu l’occasion en tant qu’artiste d’être résident dans cette Fondation, je peux attester qu’on effectue en y entrant un voyage dans le temps. Aujourd’hui encore cette institution reflète parfaitement le pouvoir qu’exerce la bourgeoisie sur le milieu de l’art musical classique. ↩︎

- Titre de l’ouvrage d’Alain Vaillant, ed. Biblis ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.