Si la critique était une science, on lui connaitrait au moins deux lois. L’une locale, relative aux films de Paul-Thomas Anderson (désormais PTA) : PTA ne fait des bons films qu’avec Daniel Day-Lewis, tout le reste est sans intérêt. Disons : de l’honnête cinéma, très bien réalisé et agréable à regarder, sans plus. Il ne s’élève au génie, mais alors là pour de bon, qu’en la présence de Daniel Day-Lewis. There will be blood, Phantom thread : ce sont des chefs d’œuvre – d’où l’on conclut logiquement que, à réalisateur invariant, c’est l’acteur qui fait la différence, et que s’il la fait, ça n’est pas seulement parce qu’il joue mais sans doute parce qu’il a pris le film en mains. Deuxième loi, elle générale – et sans doute applicable bien au-delà du champ de la critique cinématographique : la « pensée politique » de la critique, c’est-à-dire en fait la pensée politique de la bourgeoisie culturelle, est d’une irréparable nullité.

Application immédiate de la loi locale : pas de Daniel Day-Lewis, pas de bon film – Une bataille après l’autre. On ne parlera même pas des volumes de musique du début, aussi assommants que dépourvus de nécessité – à part de soulignement épique de la « révolution –, de l’indigence de sa conclusion familiale, ni même de sa demi-heure en trop de poursuites à belles images mais à épais suspens, pour ne rien dire des énormités comme le bureau chambre à gaz du « siège social » ultra-moderne des nouveaux nazis – ils sont décidément indécrottables –, évidemment muni comme il se doit de son petit crématoire incorporé, mais du dernier design et d’une parfaite discrétion – au cas, donc, où on n’aurait pas compris : ils reviennent. On laissera de côté également les sales manies de la citation, kubrickiennes en l’occurrence : un petit tour de travelling sur l’homme en kaki façon Full metal jacket, un petit coup de Docteur Folamour avec les évocations de substances vitales du colonel Tétanos (Lockjaw), incarné sans finesse excessive par Sean Penn, énorme clin d’œil du gauchiste notoire jeté dans le délicieux contre-emploi du fasciste dégoupillé.

Politique et non-politique

Le point le plus tristement décevant du film est ailleurs – se trouvant d’ailleurs être celui où il est le plus unanimement célébré : « la politique », « la révolution ». Jérôme Momcilovic, qui a aimé le film, n’en voit pas moins que PTA « fait non-politiquement un film non-politique ». On demande tout de même au passage : quelle idée de s’emparer aussi non-politiquement d’une matière aussi politique ? Si c’était pour le plaisir post-moderne désabusé de tout dépolitiser, y compris ce qui est directement politique, on n’est pas sûr dans la situation présente (vaut aussi bien pour les Etats-Unis que pour la France) d’en faire un motif d’enthousiasme. Mais l’on sait bien que dépolitiser est encore une opération suprêmement politique, la plus vicieuse ou la plus inconsciente, c’est selon, et souvent un mélange des deux.

La non-politique de PTA reste donc entièrement politique, mais encore s’agit-il de savoir en quoi. La réponse est à trouver en l’un des points les plus caractéristiques de la production « culturelle » et de la bourgeoisie qui la consomme, et la commente, à savoir la disparition absolue de toute représentation un peu consistante de la révolution – il faudrait dire en fait : des processus révolutionnaires. La seule idée de la révolution qui remplit une tête de la bourgeoisie culturelle, c’est donc ça : des activistes. Qui mènent des actions commandos, et font des coups d’éclat, plus ou moins réussis. Par exemple en attaquant un centre de rétention d’immigrants. L’une des intervenantes de L’Esprit critique (Mediapart) en est tellement conquise qu’elle déclare tout de go être sortie du film en « n’ayant qu’une envie, c’est de courir en manif »1.

En attendant, poursuit-elle, elle a hurlé sa joie, et son accord politique, dans la salle de cinéma au moment où les protagonistes du film concluaient leur action en criant « Etat, impérialiste, raciste, esclavagiste de merde », car elle tient à le faire savoir : elle aussi, l’impérialisme, le racisme, l’esclavagisme de merde, elle est contre. Si son transport a dérangé ses voisins, on ne le sait pas, mais de toute façon on le lui pardonnera car il ne s’est pas fait au détriment de la pensée stratégique, nous avons même droit à ses orientations mûrement réfléchies : « la gauche doit se rassemb… » – petite erreur au démarrage, elle était encore l’esprit tout occupé par l’union du PS, des écologistes et de Raphaël Glucksmann ; rembobinage express : « la résistance » – remplace avantageusement le NFP (« la gauche ») s’il est question de révolution – « doit se réorganiser ». Le fait est qu’il y a de quoi rire beaucoup à ce que le film nous montre en matière « d’organisation » : entre Bob (Di Caprio), dont la défonce chronique a cramé la moitié des neurones pour lui faire oublier tous ses codes secrets, et le bureaucrate révolutionnaire de la hotline clandestine d’exfiltration, ça ne peut pas bien se passer. Notre intervenante, qui va bientôt re-courir dans la rue, nous rappelle donc à bon droit que « l’organisation », c’est important, mais sans perdre non plus de vue l’essentiel qui est que, pour la révolution, « il faut retrouver le désir ». Textuel. Voilà l’état intellectuel de la bourgeoisie culturelle.

La révolution selon Hollywood

Le drame du film de PTA est que, à l’écart de réalisation près, il partage la vue de la « révolution » et des « révolutionnaires » la plus communément répandue à Hollywood, telle qu’elle nous est régulièrement servie dans ses plus indigentes productions : les révolutionnaires sont des activistes (en fait des caricatures de – des « vrais » activistes, il y en a et c’est autre chose), ils sont peu nombreux, la plupart du temps seuls même, leurs idées sont généreuses, ils sont sincèrement préoccupés par l’état du monde, en un sens ils ont raison, le changement climatique et les extinctions qui s’annoncent c’est terrible, il y a des puissants trop puissants, rapaces et irresponsables qui nous mènent au désastre, il faut faire quelque chose. Alors l’activiste sort de la passivité, prend les choses en mains, mais voilà, ses idées sont trop trop radicales, le malheureux en fait n’importe quoi : un coup il veut faire carrément disparaître l’humanité (Godzilla, on ne sait plus lequel) puisqu’elle est bien la responsable et qu’il faut en finir, laisser la planète en paix, la venger peut-être, une autre fois il prend en otage un amphithéâtre ou une salle de spectacle et menace de tout faire sauter tant que le gouvernement des Etats-Unis n’aura pas aboli le capitalisme – on pressent l’entreprise vouée à des issues incertaines. Mais que de violence entre temps. Ces gens-là – les « révolutionnaires » – sont visiblement dérangés. Méditons donc où conduit fatalement la radicalité contre un système sans doute imparfait, sans doute améliorable, mais par pitié demeurons civils et conservons le courage de la nuance. En tout cas, la police doit intervenir – on comprend –, l’équivalent du GIGN débarque avec sa psychologie de parpaing « Tu n’es pas obligé de faire ça », « On a toujours le choix », le forcené la plupart du temps finit par en convenir et se rend – aux forces de l’ordre comme à la raison.

On est malheureusement obligé de constater que PTA n’est pas capable de former une idée de la « révolution » et des « révolutionnaires » tant soit peu différente : ils sont juste un peu plus nombreux, un peu mieux (relativement…) organisés mais pour le reste font tout pareil : rafalent, posent des bombes, poussent des cris d’énergumènes en faisant des doigts fourrés – et tout se termine dans les arrestations, la vanité, et l’amertume. Comment en irait-il autrement : ce sont foncièrement des figures de desperados – significativement rien ne nous est dit de leurs vues d’un nouvel ordre ou de leurs visées stratégiques, et pour cause : personne, le réalisateur au premier chef, n’en a la moindre idée ni ne trouve même utile de se poser la question. Voilà ce que sont pour Hollywood, PTA compris, les révolutionnaires : des desperados. Agités, violents, sans perspective, sans débouché, sans avenir – seuls. Et voués à la défaite, forcément.

L’irruption des masses – pas des « activistes »

On imagine Lénine écoutant L’Esprit critique, ses intervenantes qui sont trop contentes de crier « Etat impérialiste de merde », appellent à « retrouver le désir », et à mieux « s’organiser » dans la foulée. Mais comment se pourrait-il que la bourgeoisie culturelle d’aujourd’hui ait lu une ligne de Lénine ou, l’ayant lue, en ait fait quelque chose dans sa tête ? Ou Trotsky. Histoire de la révolution russe, première page – normalement ça ne devrait pas être trop demander : « La révolution est l’irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs destinées ». L’irruption des masses – pas des activistes. Un demi-siècle de néolibéralisme et le fléau de sa métaphysique individualiste sont passés par là : effacement des masses, ne restent plus que des individus – des activistes. Dont la figure a entièrement absorbé celle non pas du, mais des révolutionnaires – que les activistes soient plusieurs n’enlève rien au fait qu’ils ne sont pas du collectif de masse. Il y a quelques années, Jean-Gabriel Périot avait livré un documentaire passionnant sur la figure d’Ulrike Meinhof (Une jeunesse allemande), passionnant mais grevé d’un sérieux défaut d’analyse : rien ne nous permettait de nous y figurer le destin tragique de la RAF, aucune analyse ne venait déplier l’impasse stratégique de l’action armée quand elle n’est qu’un aventurisme militaire coupé des masses. En effet : seul.

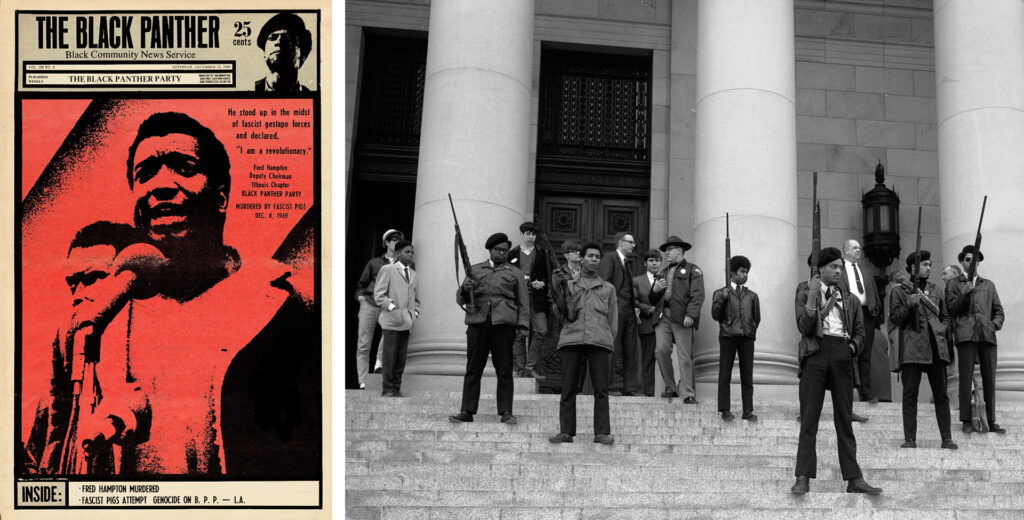

Comment s’étonner dans ces conditions que L’Esprit critique ne trouve plus qu’à nous gratifier de ses pénétrantes remarques sur « le côté un peu nostalgique, très années 70 » du film de PTA. La faute à « la libido » qui, de fait y circule à gros bouillon – or, c’est très années 70, la-libido-et-la-révolution. Comme les Black Panthers : car, entendant « Années 70 » d’un côté et voyant des activistes noirs à l’écran de l’autre, une des intervenantes a audacieusement lié ses idées pour féliciter PTA de « propulser l’imaginaire des Black Panthers dans les années 2000 ». On se demande quel degré d’ignorance il faut avoir atteint à propos des Black Panthers – ou bien de n’en avoir retenu que les pantalons à pattes d’éph – pour faire ce genre d’association : s’ils étaient eux aussi armés, et bien comme il faut, les Black Panthers étaient, pour leur part, un authentique mouvement révolutionnaire, avec un degré d’organisation et une ampleur de vue stratégique dont on ne retrouvera pas la moindre trace chez les desperados de PTA.

Frissons et « jubilations » de la bourgeoisie culturelle

« Ce qui est jubilatoire », s’exclame pour finir une dernière intervention de L’Esprit critique – ce nom… – c’est « de constater que la Warner Bros fait l’apologie de la révolution armée ». Comment lui dire : c’est peut-être bien que la Warner Bros est un peu plus finaude qu’elle, et mesure très exactement l’innocuité des représentations « révolutionnaires » de PTA. Lorsque la bourgeoisie culturelle s’enthousiasme que « le film rend jouissif le passage à l’attentat et à la violence armée », c’est qu’il n’y a pas le moindre risque ni à le produire ni à le diffuser. Fort logiquement l’étonnement universitaire qui s’ensuit – l’école de Francfort doit s’être trompée en soutenant « que l’industrie culturelle ne peut pas nous pousser à l’action » – est du même acabit. Il est vrai qu’il s’agit de celles des intervenantes qui a très « envie de courir en manif » : l’expérience a visiblement été suffisamment enivrante pour être considérée comme probatoire, et que Adorno et Horkheimer aillent se rhabiller.

Voilà donc les coordonnées dans lesquelles la bourgeoisie culturelle est capable de penser la révolution : la nostalgie, la libido, le jouissif. On mesure l’effondrement intellectuel et politique. Comment la critique pourrait-elle penser les œuvres présentes qui prennent pour objet la révolution, sinon en les pensant aussi mal qu’elles ? Il lui faudrait en revenir à des choses un peu anciennes, trop sans doute pour ressortir aux charmes de la « nostalgie » et du « jouissif ». On ne sera pas autrement surpris qu’au jeu des « références », pourtant l’activité préférée de la critique, L’Esprit du même nom nous gratifie (deux fois) de Marvel et pas une seule d’Eisenstein. C’est bien dommage parce qu’en matière et de pensée et de représentation cinématographique de la révolution lui au moins avait saisi, et mis en forme, que le sujet de l’histoire révolutionnaire consiste en les masses et non en « des individus » : Eisenstein ne filme pas des individus, il filme des multitudes en mouvement. Ce à quoi Hollywood est devenu totalement étranger, qui est le cœur battant de la métaphysique sociale du capitalisme néolibéral et, logiquement, ne connait plus que des personnages, en fait des héros. Or les révolutions, les vraies, sont faites par des forces, collectives, et selon des processus – catégories hétérogènes à celles de l’individualisme. L’art cinématographique veut-il se décider à penser la révolution autrement que dans les références de la pacotille hollywoodienne ? Qu’il se mette en devoir de trouver des formes et des figures (Lucbert) pour représenter ces deux choses. En attendant, comment la pensée politique des bourgeois qui, tout à l’admiration de leur personne comme singularité, ne connaissent qu’un monde d’« individus », pourrait-elle demander autre chose, et applaudir à autre chose ? Dites « masse » et « processus » à un bourgeois culturel, observez la poule et son couteau.

Pour prolonger

- La littérature armée (Dans le texte avec Sandra LUCBERT, janvier 2024)

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.